La batteria di My Sharona dei Knack rulla sullo schermo nero. L’immagine di un’autoradio, una mano che alza il volume. Il giovane Jake siede sorridente al volante della sua Oldsmobile 442, sul sedile posteriore valigie, giradischi, una cassa di LP. La macchina attraversa una cittadina e arriva al verde dei giardini di un campus: il sole accarezza la pelle di ragazze in hot pants o in vestitini a fiori, una luce diffusa promette divertimento e spensieratezza, il futuro ha un aspetto radioso.

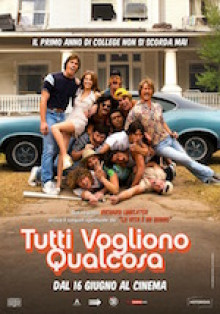

Inizia così Tutti vogliono qualcosa, il nuovo film con cui Richard Linklater torna a esplorare la gioventù americana, modulando la memoria sull’alba degli anni ’80, nei tre giorni che preparano Jake all’inizio delle lezioni, e sull’ultima finestra di un’estate ancora da vivere. Linklater non perde tempo in convenevoli: ci accompagna nell’appartamento destinato ai membri della squadra di baseball a cui Jake viene introdotto. È una buffa comunità molto maschile: sono giovani, sicuri di sé, inorgogliti dal loro atletismo, narcisi, logorroici, un po’ filosofi e un po’ cialtroni. Li seguiremo – immergendoci nel loro girovagare tra piste da ballo, country bar, feste, allenamenti, nella perenne ricerca di ragazze da sedurre, nell’ossessione docile per il sesso, nel continuo fantasticare sul futuro che li attende – fino ad abitare il loro mondo, a emozionarci per un bacio o per una telefonata romantica, a sentirci parte di un gruppo.

Linklater costruisce un meccanismo perfetto che non si adegua a rigide regole narrative, non privilegia mai lo stile sulla fluidità del racconto: Tutti vogliono qualcosa è un film che si definisce nel suo farsi, nell’andamento magmatico ed elettrizzante dei gesti quotidiani che appaiono sempre straordinari, nello sguardo appoggiato a un futuro ipotetico privo di nuvole esistenziali. Il tema del film – ma il suo miracolo è anche nella sottoesposizione di ogni messaggio, nel raccontare un momento di vita esemplare senza perdersi in didascalie – è ancora una volta la fine della giovinezza e lo scorrere del tempo.

Ma se in Boyhood l’esperimento (umano, prima ancora che registico) diluiva l’esperienza dei protagonisti in una luce malinconica a tratti fin troppo controllata e consapevole, in Tutti vogliono qualcosa la vita – condensata nel breve spazio di tre giorni – scorre senza interruzioni, non ci sono pause, l’interpunzione è suggerita, quasi nascosta, per ricreare la febbrile ebbrezza che definisce ogni momento come insostituibile. La macchina da presa di Linklater si mette al servizio dei suoi protagonisti, li espone in tutta la loro splendente vitalità, ride delle battute e delle bassezze, è in tutto e per tutto coincidente allo sguardo dei personaggi, adotta soluzioni stilistiche classiche e perfettamente funzionali (campi e controcampi, split screen, solari primi e primissimi piani). Il baseball del resto è il più cinematografico degli sport, quello in cui ogni minima pausa, ogni movimento è narrativo e necessario, anche quando la palla non è in gioco. Anche per questo l’aderenza ai dettagli, la reiterazione di scene e situazioni, la precisione cristallina con cui ogni personaggio è tratteggiato – dai protagonisti alle comparse di una scena – portano lo spettatore a una totale immersione nella storia, a una condivisione assoluta di gioie e dolori con i personaggi sullo schermo.

Tutti vogliono qualcosa è un film da vivere prima che da vedere. Sullo sfondo, ma mai sfocate, appaiono le tracce del mondo che i ragazzi abitano: le mode culturali (il capitolo 9 del fantascientifico Cosmos di Carl Sagan), il frullato musicale che caratterizza gli anni Ottanta (i vinili di Neil Young, il post-punk di Blondie, la disco-pop di Pop Muzik, i primi vagiti di hip-hop), gli abiti che raccontano una sfrontatezza senza timori. Se in La vita è un sogno Linklater raccontava di giovani ai margini di una malcelata inquietudine, qui aderisce completamente alla mitologia del branco, all’anima più pura e scanzonata di quegli anni ancora in procinto di diventare reaganiani: tratteggia con tocco lieve l’intima natura dei protagonisti; riempie di significato a posteriori il cinema giovanilistico Eighties, da John Hughes in avanti; mutua atmosfere da certa letteratura (lampi di L’arte di vivere in difesa di Chad Harbach); aderisce all’entusiasmo senza macchia dei personaggi («Questo è il giorno migliore della mia vita, almeno fino a domani» declama il baffuto McReynolds, usando un’accetta come mazza da baseball per spaccare in due una pallina); ci ammette nel golfo mistico dove si crea magicamente un’armonia stilistica, narrativa, emotiva.

Nel suo conto alla rovescia verso l’inizio delle lezioni (e dell’età adulta) che scandisce il tempo interno di un film per il resto fluido, Linklater, come ha scritto Anthony Lane sul «New Yorker», “ospita” più che “dirigere” il film: dona spazio e tempo ai personaggi, cura i timori della crescita con un’ansia di catartico cazzeggio, li colloca in un’ipotetica età dell’oro (e dell’ora) che improvvisamente si carica di momenti di fragile malinconia, di squarci di tenerezza, di rari ma sintomatici tentennamenti, fino a sfumare in un finale ellittico e sorridente di strabiliante chiarezza.

Tutti vogliono qualcosa è libero e giocoso, leggero e profondo, sboccato e puro: un film miracolosamente baciato dalla grazia.

Tutti vogliono qualcosa

Usa, 2016, 117'Titolo originale:

Everybody Wants SomeRegia:

Richard LinklaterSceneggiatura:

Richard LinklaterFotografia:

Shane F. KellyMontaggio:

Sandra AdairCast:

Blake Jenner, Juston Street, Ryan Guzman, Tyler Hoechlin, Wyatt RussellProduzione:

Annapurna Pictures, Detour Filmproduction, Paramount PicturesDistribuzione:

NotoriousNel 1981 Jake Bradford si trasferisce al college e prende possesso di un'abitazione insieme ai suoi compagni della squadra di baseball universitaria. Tra cameratismi e qualche conflitto interno al gruppo, tra notti folli alla perenne ricerca di conquiste femminili, Jack inizia un percorso di crescita che lo porterà anche a trovare l'amore.