Babadook di Jennifer Kent

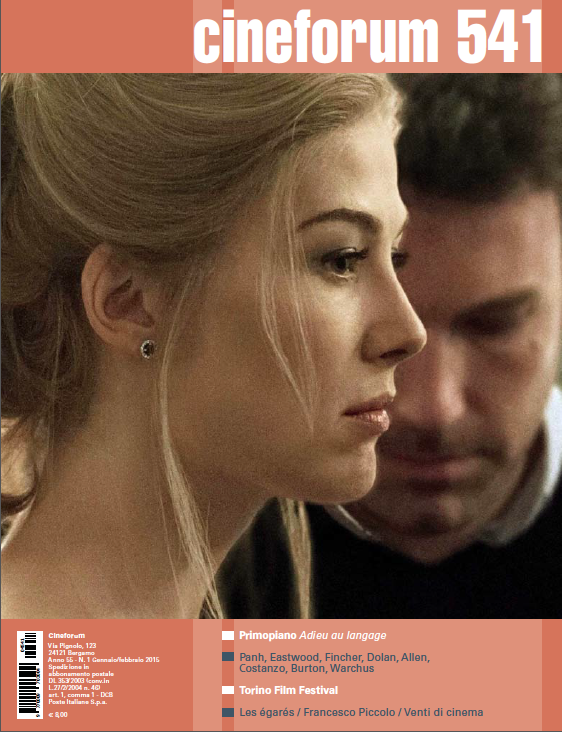

A due giorni della conclusione del Torino Film Festival, questa sera alle 21:00 Rai 4 (canale 21) propone un film presentato nel 2014 proprio al concorso torinese: Babadook, primo lungometraggio della regista autraliana Jennifer Kent. Un “horror che se ne frega di sembrare ridicolo” come scrivevamo su Cineforum 541 (dove si trova l'intera sezione dedicata alla 32esima edizione del TFF). Ecco la recensione a firma di Lorenzo Rossi.

Giusto per scansare il campo da equivoci: che il Babadook sia l’uomo nero è piuttosto ovvio – del resto anche foneticamente ricorda il Boogeyman della tradizione anglosassone, detto anche Bugaboo, così come il nostrano Babau – che Babadook, però, sia l’ennesimo film sull’uomo nero è tutt’altro che scontato. Perché il film di Jennifer Kent – australiana, all’esordio nel lungometraggio – è un horror complesso, ricco di sfaccettature e di metafore, capace di usare la paura come veicolo introspettivo e come strumento che costringe ognuno di noi a guardarsi dentro alla ricerca del mostro che abita i nostri corpi, le nostre menti, le nostre coscienze.

Amelia è una madre vedova che vive con il figlioletto Samuel di sei anni. Sei anni nei quali il piccolo non ha mai festeggiato il compleanno perché proprio il giorno in cui nacque, mentre i genitori erano diretti verso l’ospedale, un incidente si portò via per sempre il suo papà. Da allora la mamma, pur amorevole e dolce nei suoi confronti, non ha più voluto celebrare il ricordo di quel giorno. Una sera Amelia, per far addormentare Sam gli legge la storia di Mr. Babadook dal libro omonimo che trova, senza sapere come ci sia finito, sulla cima dell’armadio della cameretta del bimbo. La favoletta, in forma di filastrocca e accompagnata da insolite e tetre illustrazioni pop-up, non solo terrorizza a morte Sam ma evoca anche il mostruoso Babadook che, dopo aver preso vita dalle pagine del libro, comincia a tormentare le esistenze di madre e figlio, finendo pian piano per impossessarsi della mente della donna.

Babadook, come dicevamo, è l’uomo nero per eccellenza, l’orco cattivo delle fiabe nel quale ognuno vede la personificazione delle proprie paure più remote e ataviche. Ma è anche un mostro intrigante, dal fascino tragico e demoniaco. È come un male (necessario), un grumo nero che risiede nel profondo dell’animo di ciascuno di noi, impossibile da estirpare. E non è un caso che prenda vita dalle pagine di un libro per l’infanzia.

Kent, che dimostra di conoscere bene le dinamiche della paura infantile (tema già affrontato nel cortometraggio Monster del 2005), assegna al libro il ruolo di veicolo per l’orrore. Le immagini e le parole diventano in questo senso strumenti di evocazione del demone e dispositivi per la materializzazione visiva delle sue sembianze. Con i tratti tipici del mostro rintanato sotto il letto che esce nella notte o abita nell’armadio – da notare come anche le geometrie della casa e l’uso degli spazi da parte della regista, assecondino tale immaginario – il Babadook, pur ammantato di colori foschi e cupi non mostra mai il proprio volto. Dando possibilità all’immaginazione (e quindi a una delle più potenti espressioni sensoriali dell’infanzia) di liberarsi senza alcun limite. E facendo sì che la creatura divenga una sorta di prolungamento fantastico tanto dell’immaginario di Sam quanto di quello dello spettatore, ponendosi come un feticcio cui assegnare il volto e le sembianze che più atterriscono e terrorizzano e allo stesso tempo attraggono e seducono.

E i due protagonisti finiscono per essere soggiogati dal mostro sviluppando per lui un attaccamento quasi morboso. Dopo il terrore iniziale entrambi cominciano a comprendere l’impossibilità di una resistenza alla possessione e ad assegnare delle valenze sentimentali al legame che li unisce alla creatura. Amelia, che è una madre respingente e (a tratti) anaffettiva, incapace di provare attaccamento per chiunque tranne che per il figlioletto, ha da tempo allontanato le emozioni dalla propria vita rifugiandosi nell’amore per Sam, unica valvola di sfogo per i suoi sentimenti. E il rifiuto per la sessualità – esplicitato dall’immagine di quella fessura nel muro della cucina, che solo lei può vedere, dalla quale escono insetti e scarafaggi, uno dei momenti più icastici e virtuosi visti nel cinema dell’orrore di questi ultimi anni – finisce per ridurla a diventare un corpo sempre più disumanizzato. Perché dire addio alla possibilità di amare e di vivere un rapporto con l’altro sesso che non sia anestetizzato solo dall’amore materno, la trasforma a sua volta in un essere mostruoso, una sorta di Medea vinta dalla gelosia e dalla rabbia e che solo la possessione del Babadook riesce a mettere a nudo scavando oltre il represso.

Laddove mancano i padri e le figure maschili (intese come adulti) spariscono dall’orizzonte narrativo, Amelia si trova quindi ad assumere il ruolo ambivalente di madre, nella sua natura psicotica di potenziale figlicida, ma anche quello di padre. Prima per via della forza bruta e della carica violenta dei suoi gesti, in questo assimilabile alla virilità maschile, e poi per la capacità di protezione e difesa nei confronti di Sam da quella stessa violenza, risposta al bisogno freudiano del bambino di essere protetto dal padre. Ed è Sam stesso infatti – attraverso i cui occhi assistiamo agli eventi e per mezzo del quale la regista dà corpo all’orrore – ad esigere la protezione di una figura paterna, reclamandola e anelandola sino a intravederne l’esistenza proprio nel mostro. In un Babadook, cioè, che nella sua essenza ferina e terrificante finisce per essere – solo per merito della sua presenza e vicinanza al bambino e a sua madre – la cosa più vicina a un padre che Sam abbia mai avuto.

Ed è questo il nocciolo del film, la capacità di far leva su una visione dell’orrore come sostanza della quotidianità, come forma speculare della realtà. Il soprannaturale diviene l’elemento attraverso cui recuperare l’armonia, e per mezzo di cui l’accettazione del dissimile, dell’imperfezione, da parte dei protagonisti, trova un senso. Kent ci dice che in una società senza punti di riferimento, senza coordinate e che ha smarrito tanto la propria direzione quanto la sua guida (ovvero il padre), non ha senso abbandonarsi alla disperazione. Ma che anzi vale la pena accettare il dolore che da questa situazione scaturisce: allevandolo e coltivandolo senza timore.

Poche altre volte si è visto un horror usare la paura come strumento non di redenzione o di emancipazione, ma di vera e propria guarigione, di superamento dell’angoscia e di riappropriazione delle emozioni. La paura, il dolore e la sofferenza non sono opposti al loro contrario, in una battaglia dove finiscono per trionfare o soccombere. No, in Babadook la paura e il dolore sono sinonimo di armonia, misura e serenità. E il finale ne è l’illustrazione esemplare: il feroce e famelico Babadook che vive nello scantinato, nutrito a vermi e lombrichi da Amelia e Sam come un qualsiasi animale domestico o, tutt’al più, come la fiera ammaestrata di un circo o di uno zoo, è ormai uno di famiglia, non troppo dissimile, in fondo, dai suoi stessi padroni. Anche perché, dopotutto, un Babadook che vive nel seminterrato, sotto il letto o nell’armadio, volenti o nolenti ce l’abbiamo tutti. Quello che conta è imparare a conviverci.