Training Day di Antoine Fuqua

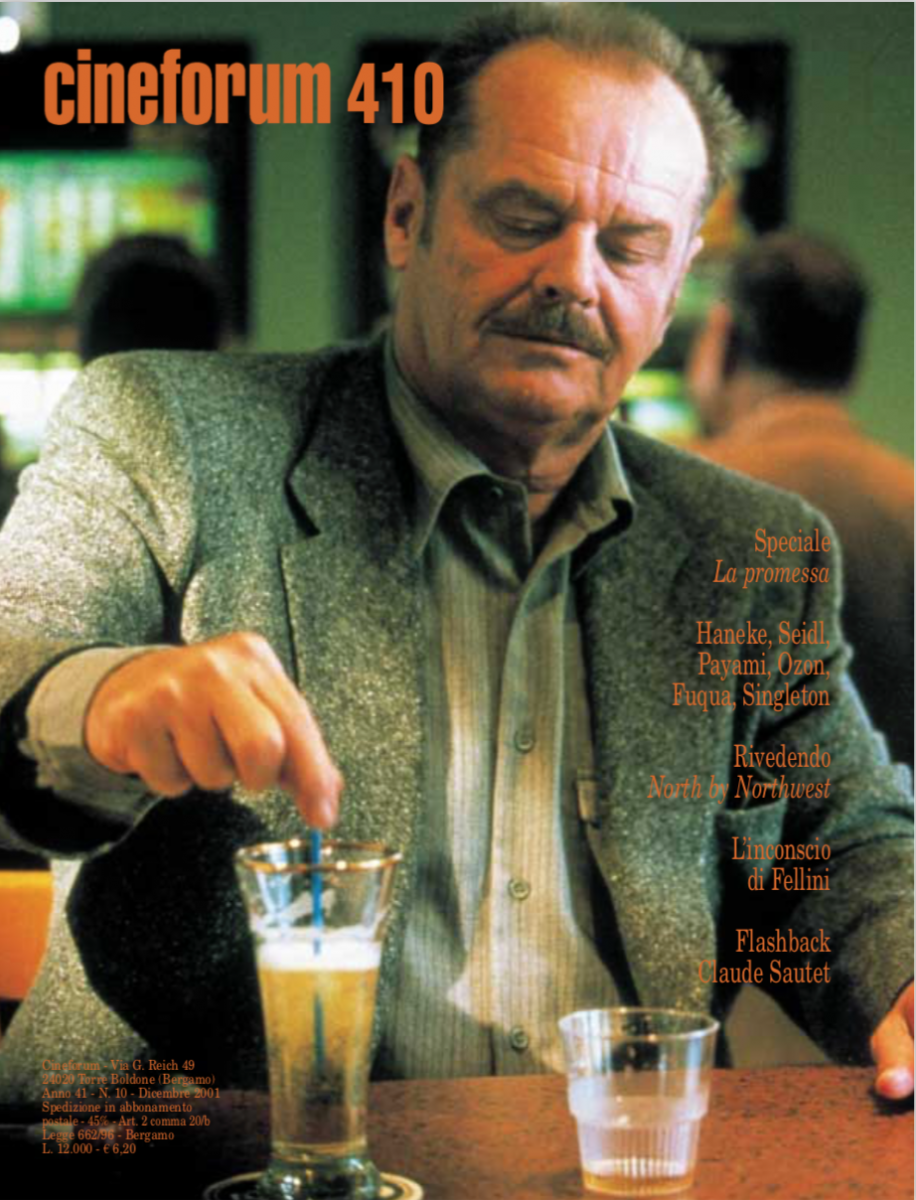

Stasera in seconda serata su Iris un film di grande successo che ha riscritto le regole del poliziesco contemporaneo: Training Day di Antoine Fuqua. Qui sotto l'estratto della recensione di Pier Maria Bocchi pubblicata su Cineforum 410 del dicembre 2001.

L’apparizione di Training Day sul mercato cinematografico americano attuale è quantomeno sorprendente: perchè in tempi di albertpyunismi e stevenseagalismi (anche se Ferite mortali qualcosa di buono ce l’aveva) dimostra che si può ancora fare un poliziesco come una volta, e che funziona e che è al passo coi tempi e che non è per niente anacronistico; perchè non c’è bisogno di andare a cercare nell’underground indipendente e fuori dalla luce dei riflettori, e anche una major come la Warner ne è capace, anche con la tensione dello star-system tra le mani. La scelta per la vetrina festivaliera veneziana è da applaudire: peccato che non sia cambiato l’atteggiamento critico e pubblico, generalmente parlando. Lo snobismo è ancora diffuso. Rientra in gioco il fattore autoriale. Figuriamoci se è degno di considerazione uno che ha fatto Costretti a uccidere. Metteteci insieme il coefficiente di sottovalutazione di genere, e l’apartheid è sicuro. Che sia stato in testa alle classifiche degli incassi in patria è pure un deterrente. Che Fuqua sia o no un autore, e che dunque il suo film possa avere il rispetto che si dedica a un regista già alzato, è discorso che fa ridere. Antoine Fuqua ha fatto una pellicola bruttina prima, e magari in seguito non ne azzeccherà più una, ma chissenefrega, Training Day è un gran film.

Stupisce non poco il rigore del film. Nel genere, era da anni che non si vedeva un rigore di messinscena e morale come quello di Training Day. Per questa specie di Fuori orario poliziesco, Fuqua è stato incredibilmente razionale, soprattutto dopo la vertigine superficiale di Costretti a uccidere. Training Day è tutto girato come sommesso, pacato, con la macchina da presa attaccata ai personaggi: sembra che non si stacchi mai dai volti, e che Fuqua abbia girato due ore di facce, di occhi, di bocche, di nasi. L’incandescenza del contesto e la follia che serpeggia pare vengano da lì, dai volti. E tutta la tensione deriva dalla pelle e dai corpi, più che dai movimenti di macchina. Fuqua ha infine compreso che non serve una coreografia per fare un genere. Se c’è una coreografia, in Training Day, è quella che somma Hoyt e Harris, ma non in un balletto di pallottole e action, bensì in un legame di precisione etica. È come se lo sguardo di Fuqua, nonostante esca nei quartieri e per le strade, non si allontani mai troppo dall’abitacolo dell’auto-ufficio di Harris, e quindi dai suoi due abitanti. In quell’auto, vicino a quei due corpi, ci sono tutte le coordinate di un genere. Training Day è quasi un kammerspiel in cui fermentano piano gli stereotipi che hanno fatto grande il poliziesco negli anni Settanta. È un’auto dove si parla e si agisce vecchio stile, dove trovano posto osservazioni su lupi e agnelli, criminali e giustizia, ideali e annientamenti degli stessi. In quell’auto, si svolgono due percorsi, entrambi verso il buio, uno letterale, l’altro metaforico.

Il viaggio di Harris è un tragitto di progressiva (auto)distruzione. D’accordo, c’è la follia, di potere, grandezza, onnipotenza. Eppure, molto più che in filigrana, l’annientamento graduale del poliziotto lascia trasparire una consapevolezza più amara e disperata. Harris è uno che ha fatto il suo tempo. Non che tipi come Harris siano obsoleti e passati, assolutamente: Harris non ha più tempo, il suo tempo è scaduto. A parte il conto alla rovescia che gli toglie, diegeticamente, tempo, Harris è un poliziotto che ha già dato, e che prende coscienza che deve essere tolto di mezzo. Harris incarna la figura del lavoratore a tempo determinato nella sua più letterale e mortale essenza. Tutto il tempo che gli “alti papaveri” gli hanno concesso, dal suo ingresso nel corpo di polizia, è terminato. Che poi Harris abbia sgarrato una volta di troppo, o abbia dato giù di matto, o abbia pestato il piede sbagliato, o sia diventato un peso imbarazzante, importa poco: è l’idea di un uomo che a un certo punto (un punto qualsiasi, di decisione imprecisata, che ingloba elementi di fatto, esterni, a latere) sa di aver ultimato il proprio lavoro e la propria vita, a caricare di valenze importanti il personaggio. Harris è un uomo a scadenza; deve essere spostato non per lasciare il posto a un altro che segua le sue tracce, tanto c’è posto per tutti; nemmeno, più semplicemente, perchè diventato incapace o vecchio; piuttosto, perchè ha finito i suoi giorni, ha finito il suo compito nella società.