L’influenza della guerra - La memoria rimossa della “spagnola”

Gabriele Frasca (a cura di) | L’influenza della guerra - La memoria rimossa della “spagnola” (Luca Sossella Editore, Roma 2025, € 20,00)

Dell’influenza spagnola ci sono scarne tracce cinematografiche. Mentre il cinema raccontava e celebrava il conflitto mondiale, restava in silenzio sull’evento che aveva sconvolto gli equilibri demografici allora esistenti. Per gentile concessione di Luca Sossella Editore, presentiamo un estratto del saggio Mr. Wise e il cavaliere pallido di Giuseppe Ghigi, presente nel volume L’influenza della guerra, a cura di Gabriele Frasca. Segnaliamo inoltre che il 30 settembre 2025, il libro è stato al centro di una giornata di studi alla Fondazione Cini di Venezia, promossa dall’Istituto per la musica, per riflettere sull’impatto della pandemia di quasi un secolo fa sul mondo della cultura e dell’arte. Una riflessione a cinque anni dal Covid.

Mr. Wise e il cavaliere pallido

Giuseppe Ghigi

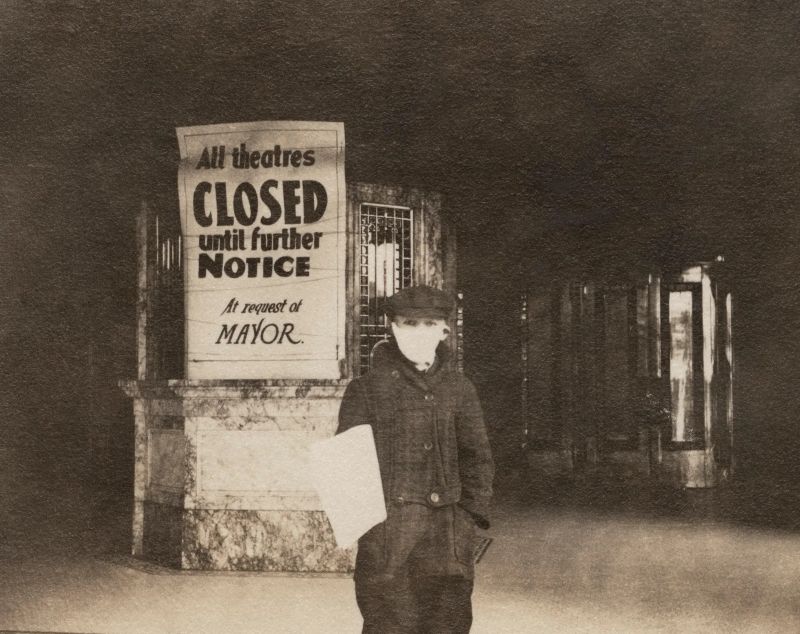

Il diffondersi della “spagnola” aveva ben presto costretto l’industria cinematografica a fermarsi. Con splendida imparzialità la malattia ha attaccato star e press-agent, presidenti e tecnici. Anche se le star e i loro registi fossero stati in grado di mettersi al lavoro, non ci sarebbero stati set in cui lavorare, o luci per girare, perché erano tutti a casa con l’influenza. Se si fosse riusciti in qualche modo a far uscire i film, non ci sarebbero stati agenti stampa a sfruttarli. Non sono stati firmati nuovi contratti, né costituite nuove società. I teatri sono stati tutti chiusi per ordine pubblico, ma probabilmente avrebbero dovuto sospendere le attività in ogni caso.

Chi può, si permette la Great Vacation in qualche spiaggia della California, ma senza stipendio: “A soffrire di più – scrive Alfred A. Cohn su «Photoplay Magazine» – sono state le grandi case cinematografiche che, operando con un margine finanziario molto ristretto, hanno dovuto ridurre la produzione nel momento in cui i profitti non sono più arrivati dai cinematografi e dagli scambi. Le star hanno accettato una sospensione di quattro settimane senza retribuzione, le quattro settimane perse saranno rimborsate alla scadenza dei rispettivi contratti. Per quanto è dato sapere, tutte hanno accettato”.

La “spagnola”, seppure dimenticata cinematograficamente, ebbe comunque un effetto importante sul sistema industriale hollywoodiano. La pandemia si fece sentire fortemente sui cinematografi costretti o a chiudere o a ottemperare a complesse e costose misure di prevenzione del virus. Le reazioni degli esercenti furono all’inizio negazioniste. Nel 1918, la rivista inglese «Bioscope» ospitò vari interventi a riguardo. Un esempio? «L’opinione del pericolo di venire infettati dall’influenza nei cinema è un non senso. La maggioranza delle persone che sono state colpite dall’influenza sono persone che lavorano all’aria aperta».

Poi, pur con ritrosia e proteste, i gestori delle sale cinematografiche dovettero adeguarsi. Nel numero di novembre di «Moving Picture World», che riporta con ampio spazio la situazione di chiusura dei cinematografi, si legge: «La maggior parte delle sale cinematografiche osserva un rigoroso rispetto delle regole. Gli spettatori che tossiscono o starnutiscono devono presentarsi al botteghino per farsi rimborsare i soldi e lasciare la sala». Nonostante tutti gli accorgimenti, ventilazione, disinfezione, mascherine, la quasi totalità dei cinematografi statunitensi dovettero chiudere i battenti. La rivista, a piena pagina, esortava i gestori a sfruttare il periodo di forzata chiusura per rinnovare i locali: «Durante questo periodo di epidemia, e mentre i vostri locali sono chiusi, state sfruttando il tempo a vostra disposizione? È il momento giusto per applicare acqua e sapone, il pennello e la vernice. Nel giro di una o due settimane, anche grazie alla vostra collaborazione, l’epidemia sarà controllata e il divieto di chiusura potrà essere revocato».

Nonostante si fosse al culmine del contagio, le riviste di settore, come «Moving Picture World», cercavano di minimizzare sostenendo che il peggio era ormai passato e molto presto si sarebbe tornati alla normalità: «L’epidemia di influenza si sta attenuando. Le notizie che ci giungono sono incoraggianti. Nell’est i teatri stanno riaprendo. A Chicago le sale cinematografiche stanno riprendendo le attività con alcune restrizioni», ma nel novembre del 1918, questa era solo una speranza.

In Francia si andava a macchia di leopardo. I luoghi di spettacoli restavano aperti. Nell’ottobre del 1918, il «Petit Journal» pubblicava un annuncio voluto dal Casino de Paris: «Seguendo il consiglio del Conseil d’hygiène, la sala, il palcoscenico e il retroscena sono disinfettati più volte al giorno e durante gli spettacoli le lampade bruciano eucalipto. Grazie a queste precauzioni, il pubblico ha la garanzia della totale sicurezza».

Sono misure imposte, ma accettate con impazienza se non con ironia. L’alternativa alla chiusura era provvedere all’igienizzazione delle sale, cosa che diede il via a fantasiose iniziative come spruzzare olio di canfora, l’“antisettico” Perolin, il Perfuma, il The Ideal Vapouriser, l’Ozona Solution, il Wesdenin, il Lysol… Nel mondo si andò in ordine sparso e anche all’interno degli stessi Stati Uniti si ebbero procedure diverse: a San Francisco era obbligatorio entrare nei cinema con la mascherina (ma alcuni giornali davano la notizia che gli spettatori se la toglievano all’interno o scoprivano il naso), mentre in altre città era solo obbligatorio ventilare i locali a volte dopo una sola proiezione, in altre dopo quattro ore; a Philadelphia i cinema furono costretti a chiudere nell’ottobre del 1918. Negli Usa, lo State Health Director americano impose alla fine del 1918 regole precise per i cinematografi: chiusura alle 22, disinfezione e ventilazione dei locali a ogni proiezione; in Gran Bretagna il Local Government Board impose con il Public Health Act del novembre 1918 di ventilare i cinema dopo quattro ore di proiezione per trenta minuti (misura che venne giudicata dagli esercenti una «vessazione»).

La “spagnola” ebbe però un effetto importante sul cinema hollywoodiano. La mancanza di pubblico fece ovviamente crollare il botteghino (e non solo per il virus, perché nel 1918 milioni di uomini erano ancora impegnati sui fronti di guerra): a subire le maggiori perdite furono gli esercenti delle piccole città i cui margini di profitto erano molto bassi e la chiusura delle sale per sei o sette mesi li portò sul lastrico.

Ciò permise ad Adolf Zukor di cambiare radicalmente il sistema produttivo e distributivo cinematografico, accentuandone la verticalizzazione e fondando la Paramount Pictures Corporation. La Paramount comprò una grande quantità di cinema in crisi o che avevano chiuso a causa della pandemia costruendo una catena distributiva proprietaria che metteva in programma i migliori film prodotti dalla casa e lasciando ai cinema indipendenti solo quelli di minor cassetta. Presto anche la Universal Pictures, la Warner Bros, la Columbia Pictures e per ultima la MGM, seguirono l’esempio di Zukor. Il cinema americano nel 1921 non era più lo stesso.