Spike Lee ci ha provato. Ha tentato in tutti i modi di allontanarsi il più possibile dal, pesante, predecessore per dare un senso alla sua ultima pellicola.

Il nuovo Oldboy, remake del cult movie di Park Chan-wook del 2003, è un film che vive (e non si può che giudicare) in relazione all’omonimo lungometraggio sudcoreano.

La trama, ispirata al manga di Nobuaki Mineghishi e Garon Tsuchiya, è sostanzialmente la stessa: un uomo, in questo caso di nome Joe Ducett, viene improvvisamente rapito e tenuto prigioniero in isolamento per vent'anni. Una volta libero il suo unico obiettivo sarà individuare il colpevole e vendicarsi.

L’autore afroamericano, insieme allo sceneggiatore Mark Protosevich, cerca costantemente di arricchire e modificare il “film di partenza”: molto più ampia l’introduzione sul personaggio, un dirigente pubblicitario viscido e senza scrupoli, e netta la modifica alla conclusione, quest’ultima una delle scelte più azzeccate dell’intera operazione.

Per evitare la nomea di “copia-carbone”, Lee inserisce anche un ulteriore “tranello televisivo” all’ormai arcinoto colpo di scena finale. In questo modo, però, il suo lavoro risulta poco libero e ancor meno spontaneo, vittima di un continuo confronto che, persino e soprattutto per lui, appare perso in partenza.

Una posizione troppo remissiva anche se di fronte c’era un caposaldo del nuovo millennio come Oldboy: Lee avrebbe dovuto seguire la strada tracciata da Rob Zombie che approccia con forza e coraggio il capolavoro Halloween di John Carpenter senza mai guardarsi indietro, riuscendo così a fare dei due prequel-remake da lui firmati qualcosa di completamente suo.

Come se non bastasse, Spike Lee cade in diverse scelte stilistiche piuttosto pacchiane che fanno dimenticare anche i momenti più riusciti: in primis la brutta resa dei flashback con i personaggi che seguono i se stessi di diversi anni prima.

Forse anche a causa delle necessità commerciali hollywoodiane, nonostante i tentativi di apparire duro e crudo a tutti i costi, l’Oldboy americano si limita a mettere in scena una violenza accettabile (c’è una lingua tagliata, ma il tutto avviene fuori campo) e a cercare di fare il necessario approfondimento psicologico per giustificare le azioni dei vari protagonisti.

Un comunque bravo Josh Brolin (seppure sia impietoso il paragone con Choi Min-sik), infatti, non può far altro che osservare quel polpo ancora vivo che si muove dietro un vetro, senza poterlo azzannare. Perfetta sineddoche di un prodotto freddo e distaccato che non ha mai il coraggio di mettersi in gioco e sporcarsi le mani fino in fondo.

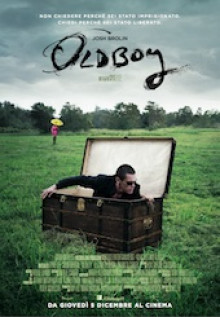

Oldboy

Usa, 2013, 104'Titolo originale:

id.Regia:

Spike LeeSceneggiatura:

Mark ProtosevichFotografia:

Sean BobbittMontaggio:

Barry Alexander BrownMusica:

Roque BañosCast:

Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley, Samuel L. Jackson, Michael Imperioli, Pom Klementieff, James Ransone, Max Casella, Linda Emond, Elvis NolascoProduzione:

Mandate PicturesDistribuzione:

UniversalJoe Doucette, senza alcuna ragione apparente viene improvvisamente rapito e tenuto in ostaggio in completo isolamento per vent’anni. Al momento del suo rilascio inaspettato, e senza alcuna spiegazione, inizia una missione ossessiva per scoprire chi lo ha imprigionato, anche se quel che emergerà è che il vero mistero è il motivo della sua liberazione.