E fu così che seguendo le mie mani / spinte dagli urli scoprii, / toccandomi là dove esce la pipì, / che si provava un godimento più grande / che a mangiare il pane fresco, la frutta. (Goliarda Sapienza, L’arte della gioia)

«Tutto è santo, tutto è santo, tutto è santo. Non c'è niente di naturale nella natura», così il centauro metteva in guardia Giasone nella Medea di Pasolini, dove si contrapponevano Natura (incarnata da Medea, arcaica portatrice del barbarico, del sacro, del rito) e Cultura (cioè il mondo razionale, pragmatico, profano, impersonato da Giasone).

Lars von Trier - che già mise in scena una Medea (1988) - aveva tentato di affrontare lo scontro tra pulsione e razionalità in Antichrist (2009), in cui i due protagonisti si fronteggiavano tragicamente.

Con Nymphomaniac fa un passo ulteriore e decisivo. Pur riprendendo la dialettica Natura/Cultura, declinata questa volta in un lungo dialogo tra Joe (Charlotte Gainsbourg) e Seligman (Stellan Skarsgård), von Trier, in maniera estremamente coerente, si interroga sulla narrazione e su ciò che essa genera.

Joe, dopo essere stata picchiata, viene raccolta malconcia e priva di sensi da Seligman, che la porta a casa sua, le offre un letto per riposare, vestiti puliti, e un tè caldo con latte, come lei aveva chiesto. Poiché la donna non vuole essere accompagnata all’ospedale e nemmeno fare denuncia alla polizia, l’uomo le domanda che cosa le sia capitato. Joe esordisce dicendo di essere una persona spregevole - «I’m a bad human being» – e, di fronte alle resistenze di Seligman, che cerca invece di confortarla, inizia a raccontare la sua esistenza, dalla scoperta del piacere alla colluttazione di poche ore prima.

Definendosi una ninfomane, la maggior parte della sua storia è cadenzata da esperienze di natura sessuale a cui l’uomo, del tutto asessuato, risponde cercando di darne una spiegazione logico-matematica, geometrica. Lei è ossessionata dal sesso, lui dai libri. E mentre la donna rivendica la sua autodeterminazione attraverso una pulsione incontrollabile, l’uomo contrappunta ogni capitolo della narrazione con processi storici, stili musicali, tecniche di pesca con la mosca, astraendo ogni atto della protagonista, compulsivamente proiettato verso la ripetizione del godimento, raffreddandone la materia, e svelandone il meccanismo così simile all’impianto che compone una polifonia, alla compagine che indirizza il corso degli eventi, alla formula che permette lo svolgimento di un problema.

Il racconto di Joe e le digressioni di Seligman sono minuziose, precise e del tutto prive di morbosità: ogni dettaglio viene sezionato fino a fargli perdere qualsiasi connotazione sensuale. E così fa il regista, che mette in scena il sesso slegandolo dall’erotismo e superando la pornografia stessa, la cui finalità è l’eccitazione dello spettatore.

Se come diceva Carmelo Bene la pornografia è il superamento del desiderio, l’aldilà del desiderio, il film di von Trier è il superamento della pornografia, dove la morte del desiderio viene oltrepassata dalla morte di una voglia già sfinita. Le scene esplicite sono filmate in maniera tale, quasi scomponendo i corpi, da svelare la natura macchinica dello sguardo concupiscente, di taglio fortemente maschilista, verso il corpo e il piacere femminile (che rimane misterioso e nascosto), culturalmente assorbita e quasi mai messa in discussione.

Ma proprio perché si tratta di un vizio dello sguardo, o meglio di uno sguardo viziato da una cultura radicata, e dal momento che la cultura è una narrazione arbitraria (non c’è niente di naturale nemmeno nella natura), l’unico modo per mutare lo sguardo è scardinare la narrazione consolidata, cercandone una nuova.

A rimarcare la centralità della narrazione come creazione in fieri, sempre parziale, verosimile ma mai del tutto vera, c’è uno scambio di battute tra Seligman e Joe, quando la donna descrive il momento in cui ritrova l’amato Jerôme, mentre era andata a fare una passeggiata nel bosco: «No. No, no, no. No. Ci sono coincidenze del tutto irreali nella tua storia su Jerôme. (…) Oh, non so se posso crederci…» «In che modo credi di capire qualcosa della mia storia? Credendoci o non credendoci?» «È vero. In effetti hai ragione».

Così come tutta la storia di Joe può essere accettata solo con la sospensione dell’incredulità – oltre all’episodio con Jerôme, sono molti i momenti inverosimili, dalla quantità di uomini così facilmente adescati sul treno da Joe e dall’amica adolescenti, ai tentativi (riusciti, senza che nessuno si indispettisca) di irretire uomini bloccando il traffico con la macchina in panne in mezzo a una strada di città – anche la cultura dominante potrebbe e dovrebbe essere messa in discussione in nome dello stesso principio: non si tratta di una verità assoluta, ma di una interpretazione sempre limitata, spesso faziosa. Una narrazione, qualsiasi sia la sua natura, è sempre una negoziazione della realtà. Se protagonista di questa vicenda non fosse una donna ma un uomo cambierebbe qualcosa, si domanda Selingman. Identici fatti, interpretazioni differenti.

Perfettamente consapevole che il cinema è una macchina che crea desiderio – insegna cosa e come desiderare - Lars von Trier decide quindi di raccontare la storia di una donna e della sua sessualità evitando di metterle in scena come è stato fatto finora e conservando il mistero dell’essere umano. C’è qualcosa di ottuso e impenetrabile in Joe. Troppo riduttivo dare una spiegazione sociologica o psicanalitica ai suoi comportamenti.

Nelle prime sequenze del film la macchina da presa si avvicina a un grande foro nel muro, fino a entrarvi. Lo schermo diventa nero, non si vede più niente. In seguito, un’altra scena sarà altrettanto esplicita, ossia l’immagine del taglio verticale della vagina che viene roteato di novanta gradi trasformandolo nella fessura di due palpebre che si aprono e lasciano in primo piano un occhio che guarda: la sessualità femminile rimane un enigma difficile da indagare, ricambia lo sguardo, ri-guardando a sua volta, provocando lo spaesamento in chi osserva.

«Si dice che l’occhio sia una finestra sull’anima. E se non ci fosse l’anima dietro l’occhio? E se l’occhio fosse una fessura attraverso cui possiamo percepire l’abisso di un mondo occulto?» (Slavoj Žižek).

Nymphomaniac è dunque un film che, chiamando in causa tutta la cultura condivisa – da Marcel Proust alla successione di Fibonacci, dal cantus firmus al Grande Scisma tra Chiesa Cattolica d’Occidente e Chiesa Ortodossa d’Oriente -, decreta il potere assoluto del racconto sulla nuda cosa, sul fatto in sé (che come tale non esiste, poiché non è mai scevro da un’interpretazione, fosse anche la più semplice e banale).

Non è però sufficiente smascherare l’arbitrarietà della cultura dominante attraverso poche frasi - come quelle dette da Seligman a Joe alla fine del film - che, per quanto esemplari e encomiabili, non sono radicate come i pregiudizi, ma più simili alla promessa di buoni propositi che a una vera presa di coscienza, se poi le azioni compiute vanno nella direzione opposta. Lars von Trier, con un grande atto di fede nei confronti del cinema, mette in atto i potenziali buoni propositi, realizzando un’opera che stravolge lo sguardo viziato e trovando nella narrazione, finalmente scardinata e nuova, l’unica via di scampo.

«Dormi, Modesta?» «No» «Pensi?» «Sì» «Racconta, Modesta, racconta» (Goliarda Sapienza, L’arte della gioia).

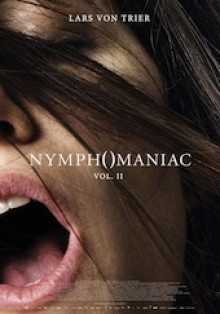

Nymphomaniac - Volume 2

Danimarca, Germania, Francia, Belgio, Gb, 2013, 123'Titolo originale:

Nymphomaniac: Vol. IIRegia:

Lars von TrierSceneggiatura:

Lars von TrierFotografia:

Manuel Alberto ClaroMontaggio:

Molly Marlene StensgaardCast:

Simon Böer, Jeff Burrell, Clayton Nemrow, Charlie Hawkins, James Northcote, Ananya Berg, Anders Hove, Maja Arsovic, Sofie Kasten, Ronja Rissmann, Connie Nielsen, Uma Thurman, Sophie Kennedy Clark, Stacy Martin, Shia LaBeouf, Christian Slater, Charlotte Gainsbourg, Stellan SkarsgårdProduzione:

Zentropa EntertainmentsDistribuzione:

Good FilmsLa storia poetica e folle di Joe, una ninfomane, come lei stessa si definisce, raccontata attraverso la sua voce, dalla nascita fino all’età di 50 anni. Una fredda sera d’inverno il vecchio e affascinante scapolo, Seligman, trova Joe in un vicolo dopo che è stata picchiata. La porta a casa dove cura le sue ferite e le chiede di raccontargli la sua storia. L’ascolta assorto mentre lei narra, nel corso dei successivi 8 capitoli, la storia della sua vita, piena di incontri e di avvenimenti.