Un film sul terrore del vuoto: questo è, tra le altre cose, Non essere cattivo, l’ultima (anche nell’accezione definitiva del termine, purtroppo), bellissima opera di Claudio Caligari.

La puntigliosa disamina dell’horror vacui da cui sono affetti due tossici di Ostia che, nel 1995, ormai abbandonata l’eroina di Amore tossico – di cui Non essere cattivo è il sequel ideale, aggiornato alle nuove dipendenze, ai nuovi consumi, ai nuovi modi di crepare, tanto che, non a caso, proprio come la pellicola del 1983 si apre con una discussione sull’acquisto di un gelato che distoglie per un attimo i protagonisti dal loro obiettivo principale: trovare la roba - si fanno di coca e pasticche perché non saprebbero cosa fare altrimenti, incapaci anche solo di immaginare un loro posto (uno qualsiasi) nel mondo, un’ipotesi (seppure sfocata, astratta) di collocazione sociale.

Terrore del vuoto che Caligari pare volere esorcizzare con una messa in scena da cui lo stesso vuoto è cancellato, dove i protagonisti sono in campo dall’inizio alla fine, e in cui il silenzio è bandito da conversazioni ininterrotte e da esplosioni di musica capace di azzerare i pensieri. Perché la paura del vuoto si allarga a comprendere quella di pensare, di prendere consapevolezza di sé, come accade per un breve attimo a Vittorio, che si guarda allo specchio e sputa sulla propria immagine riflessa; ma a far paura è anche lo spaesamento provato davanti a un orizzonte visivo spalancato sull’ignoto (Cesare che scruta il mare abbozzando un confuso pensiero di fuga, bruscamente richiamato alla realtà da un amico che gli dice di non guardarlo, quel mare, ché gli porta brutti pensieri); paura, in definitiva, è quella del buio (“È morta col buio, non doveva morire col buio” dice la madre di Cesare a proposito della piccola nipote malata di AIDS, come se quella circostanza temporale rendesse ancora più irrimediabilmente tragica la scomparsa della bambina).

Antidoto al vuoto che minaccia i suoi protagonisti è, così, lo stesso Caligari, con la sua commovente, straziante vitalità, riversata in dialoghi memorabili (“io e te semo due extraterestri” “sì, ma nun è che avemo sbajato pianeta?”), plasmata nelle forme di un iperrealismo che investe ogni aspetto della pellicola, da quello linguistico (con un uso esacerbato e quasi espressionistico del romanesco) a quello del décor (le case di Ostia con i loro miseri arredi anni Settanta, le cucine dalle piastrelle bianche e i grafismi optical, le ante in formica bicolore, le tovaglie di cerata...), vitalità, infine, sublimata nella capacità (davvero con pochi eguali nel cinema italiano) di creare memorabili figure di reietti e raccontarle con raro equilibrio, né idealizzandole (la “sensualità delle vite disperate” non abita in questi paraggi), né demonizzandole, ma solo rispettandone l’unicità (anche se, in un umanissimo slancio d’affetto, l’autore regala al suo Cesare una morte quasi da eroe noir, mostrando, dietro il suo corpo ormai senza vita, un manifesto con palme nere su sfondo rosso che non può non richiamare quello fissato da Carlito Brigante prima di salutare la sua Gale in un memorabile monologo interiore e chiudere gli occhi per sempre).

Post-Pasoliniano, si è detto, ma anche post-Cittiano (la scena dell’allucinazione di Vittorio, che si rifiuta di avanzare con la macchina perché crede di vedere davanti a sé una manciata di personaggi circensi, fra cui una sirena, fermi davanti alla sua vettura, possiede l’umorismo disincantato e surreale tipico del regista de Il Minestrone), recitato in maniera straordinaria da Luca Marinelli e Alessandro Borghi (Caligari è stato anche un eccellente direttore di attori, dai non professionisti di Amore tossico al trio Mastandrea, Giallini e Tirabassi di L’odore della notte), Non essere cattivo è, come tutte le opere del regista, anche e soprattutto un film politico, che ha il coraggio di sostenere una tesi inaccettabile e quasi scandalosa nell’Italia Renziana del Jobs Act: e cioè che il lavoro non necessariamente nobilita l’uomo e, ancor meno necessariamente, ne determina la felicità.

Lo dimostra il destino di Vittorio, prima sbeffeggiato dai suoi amici per aver trovato un posto da manovale (“puzzi de lavoro” gli rimprovera Cesare) e quindi umiliato da quella famiglia messa in piedi a fatica e che gli rimprovera di non portare a casa soldi a sufficienza. E così, davanti al crollo di questo infimo sogno piccolo-borghese, viene in mente ancora una volta Pasolini, quello che ne Il desiderio di ricchezza del sottoproletariato romano scriveva:

Sono usciti dal ventre delle loro madri

a ritrovarsi in marciapiedi o in prati

preistorici, e iscritti in un'anagrafe

che da ogni storia li vuole ignorati...

Il loro desiderio di ricchezza

è, così, banditesco, aristocratico.

Simile al mio. Ognuno pensa a sé,

a vincere l'angosciosa scommessa,

a dirsi: "È fatta," con un ghigno di re...

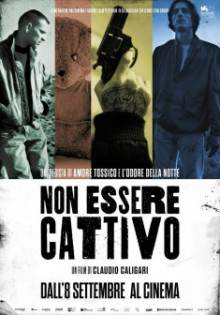

Non essere cattivo

Italia, 2015, 100'Titolo originale:

id.Regia:

Claudio CaligariSceneggiatura:

Claudio Caligari, Francesca Serafini, Giordano MeacciMontaggio:

Mauro BonanniCast:

Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D'Amico, Roberta Mattei, Alessia CardarelliProduzione:

Kimerafilm, Taodue Film, Andrea Leone FilmsDistribuzione:

Good Films1995, Ostia. Vittorio e Cesare hanno poco più di vent'anni e non sono solo amici da sempre: sono "fratelli di vita". Una vita di eccessi: notti in discoteca, macchine potenti, alcool, droghe sintetiche e spaccio di cocaina. Vivono in simbiosi ma hanno anime diverse, entrambi alla ricerca di una loro affermazione.