Mentre è ancora nelle sale l'ultimo film di Wim Wenders, Perfect Days, vale senz'altro la pena di rispolverare una sua opera precedente di quasi quarant'anni fa, un documentario che è anche una passeggiata/rivelazione/scoperta della cultura giapponese, nella fattispecie della sua capitale Tokyo, da parte di un viaggiatore attento, rispettoso, sempre pronto ad aprirsi a mondi per lui nuovi. E, di quella strada, indagare nel suo senso più profondo, sia artistico che personale che filosofico-religioso, la figura di Ozu Yasujiro, un regista che per Wenders è stato ed è un vero Padre. Se vi è piaciuto Perfect Days, vi invitiamo a gustare Tokyo-ga: ne sarete deliziati. Nel frattempo, riproponiamo la recensione che a suo tempo ne fece Adriano Piccardi, su «Cineform» n. 253, aprile 1986.

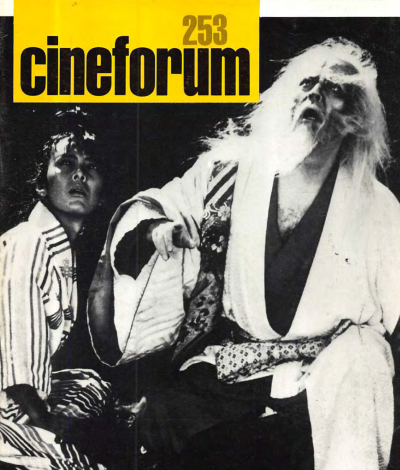

«Cineforum» 253, aprile 1986

Scheda Tokyo-ga di Wim Wenders

C'era un padre

Adriano Piccardi

Tokyo-ga costituisce una parte dell'insieme di film girati sotto forma di diari che Wim Wenders ha realizzato nel corso di questi ultimi anni, mostrandoci le sue impressioni sulla capitale giapponese e sul regista Yasujiro Ozu. Visitando luoghi e persone di Tokyo, Wenders ci parla di Ozu: «I suoi film raccontano sempre, con mezzi ridotti al minimo indispensabile, la stessa gente nella stessa città: Tokyo. Questa cronaca, che tratta degli ultimi quarant'anni, registra la metamorfosi della vita in Giappone».

Tokyo-ga costituisce una parte dell'insieme di film girati sotto forma di diari che Wim Wenders ha realizzato nel corso di questi ultimi anni, mostrandoci le sue impressioni sulla capitale giapponese e sul regista Yasujiro Ozu. Visitando luoghi e persone di Tokyo, Wenders ci parla di Ozu: «I suoi film raccontano sempre, con mezzi ridotti al minimo indispensabile, la stessa gente nella stessa città: Tokyo. Questa cronaca, che tratta degli ultimi quarant'anni, registra la metamorfosi della vita in Giappone».

Tokyo-ga si articola e si muove all'interno di una questione di fondamentale importanza nella storia dell'arte, e della cultura in generale: in che cosa consiste il limite (punto di separazione ma, ugualmente, di contatto) tra amore (devozione, riconoscenza: amore “filiale”) e tradimento? Che quest'ultimo sia un passaggio indiscutibilmente necessario nel costituirsi di una qualsiasi tradizione è, forse, verità ormai acquisita. Ma, non di meno, è un lavoro salutare quello di saggiare le condizioni che ne determinano, nei singoli ambiti (espressivi, ad esempio), l'evidenza. Il cinema, per suo statuto, fa aderire l'universo dei suoi segni alla materialità del reale. Anche quand'esso sia, artificiosamente, modellato dentro quelle entusiasmanti scatole di costruzione che sono gli studios, i teatri di posa, non si può negare che: 1) sono comunque gli elementi di una “realtà” (riconoscibile, convenzionalmente accettata anche nelle sue forme più idealizzate o, al contrario, deformata) che vengono ricostruiti; 2) sono, materialmente, le cose, gli oggetti, la realtà o il suo doppio ricostruito, a trasformarsi, per impressionamento della pellicola, in simboli, dunque in segni di un linguaggio. La misura dei tradimenti che fanno, nel loro succedersi, la tradizione, e dunque la storia, del cinema in quanto possibile mappa d'autori, andrebbe dunque sempre rintracciata anche attraverso i mutamenti della realtà (geografica, urbana, sociale, mediologica, familiare eccetera) che ne abbiano caratterizzato il succedersi generazionale.

Che sia proprio uno di questi autori a farsi carico, ancora una volta nel corso della sua filmografia, di questa ricerca, non può che confermare la passione connaturata alla sua riflessione, e la consapevolezza che ne determina il succedersi delle tappe. La produzione di Wim Wenders rispecchia, nel suo progredire, un doppio “regolamento di conti”, e fornisce le prove di un doppio amoroso parricidio: la cultura (e il cinema) della Germania di ieri e soprattutto degli Usa post bellici ne sono gli obbiettivi. Per quanto riguarda i secondi, è l'incontro tra Wim Wenders e Nicholas Ray a costituire il momento più alto (e il più tragico, certamente) del confronto. Era mancata però finora l'occasione che mettesse il regista tedesco di fronte all'ulteriore, incombente, “presenza”, intrecciata al suo cinema: quella di Yasujiro Ozu. Vera e propria presenza/assenza, dal momento che solo dopo aver realizzato La paura del portiere prima del calcio di rigore Wenders ha potuto verificare la contiguità del suo modo di intendere il cinema a quello del grande regista giapponese morto quasi dieci anni prima, e di cui fino a quel momento non conosceva neppure un film.

Il paradosso di cui il cinema di Ozu è portatore consiste nel fatto che sia possibile, attraverso un lavoro di costruzione del segno cinematografico che non lasci nulla al caso, e che pieghi anzi spesso la “realtà” alle esigenze del metteur en scène demiurgo, trasformare il racconto nel “documentario” (continuamente in progress, film dopo film) sui mutamenti culturali, etici, sociali che hanno sconvolto il Giappone dal decennio precedente la Seconda guerra mondiale fino all'inizio degli anni 60. Questa possibilità di servirsi del fantasma di una storia per arrivare a negargli ogni chance di realizzazione sta alla base anche del cinema di Wenders, che a sua volta persegue consapevolmente la commistione fiction/documentario, in un sottile e continuo disvelamento della zona oscura che la tradizione narrativa preferisce nascondere, tendendo a negarne l'evidenza.

«Se ci fosse qualcosa di sacro nel cinema, sarebbe per me l'opera del regista giapponese Yasujiro Ozu. […] L'opera di Ozu non ha bisogno del mio riconoscimento, e, comunque, un tale carattere di sacralità del cinema non esiste che nell'immaginario. Il mio viaggio a Tokyo non aveva dunque nulla a che vedere con il pellegrinaggio. Ero curioso di constatare se potessi ancora scoprire qualcosa di quel periodo e se restava ancora qualcosa di quell'opera, qualche immagine forse, oppure delle persone; o se nei vent'anni passati dalla morte di Ozu tante cose fossero cambiate a Tokyo e nel Giappone, al punto che nulla di tutto ciò potesse essere ritrovato» (estratto dal testo del film). Tastare il terreno, dunque. La quête intrapresa in un territorio sconosciuto, sulla base non di una sia pure remota esperienza di esso, ma sulla frequentazione di un'idea di esso, fornita da un repertorio definito di immagini. Come il protagonista di Alice nelle città alla ricerca di una coincidenza tra il proprio immaginario e una concreta realtà, Wenders si è calato nella città di Tokyo, armato di una cinepresa con cui prendere appunti e tracciare un confronto.

Registrare dunque immagini da un reale dato (luoghi, oggetti, persone, gesti) per capire quanto questo sia cambiato, e riconoscere anche in questo mutamento la necessità concreta del tradimento. Un lavoro “di superficie”? Wenders non cerca di dire nulla di nuovo sulla megalopoli giapponese, ma piuttosto di filtrare attraverso la propria sensibilità e, soprattutto, le proprie motivazioni, immagini simili ad altre già conosciute da lui come da noi, nell'esperienza diretta della realtà che le sottende.

Coro di Tokyo - Una ritrascrizione di certi segni era necessaria per tessere il discorso proposto in Tokyo-ga. Discorso che non intende avere il suo momento forte nell'esemplarità di un reportage che arricchisca la nostra conoscenza su quel Paese lontano, magmatico, e ancora, tutto sommato, enigmatico, ma che si costruisce nel rimescolamento di queste “cartoline” personali con altre immagini: fotogrammi da Viaggio a Tokyo (la presenza irrinunciabile dell'occhio di Ozu); inquadrature che cercano palesemente la rivelazione di un ritorno in certi scorci di paesaggio urbano; gli incontri con le persone la cui vita è stata plasmata irrimediabilmente dal Maestro; il folgorante momento in cui Wenders vuole sperimentare e mostrare nella concretezza della prassi il limite, l'insostenibilità di un totale adeguamento alla visione delle cose di cui il cinema di Ozu era portatore (Cfr. «Cineforum» n. 245, pag. 36).

E nel rapporto in cui entrano tutti questi elementi diversi che prende corpo il senso metacinematografico, il “dialogo” tra Wenders e l'autore di quella forma cinematografica di cui ha voluto andare a saggiare la permanenza dei presupposti. Anche questa volta la morte è una presenza costante, che ne accompagna l'instaurarsi, come già era successo nella realizzazione di Nick's Movie. Ma se là l'evento era, per cosi dire, in corso, e si compiva solo ponendosi quale conclusione dell'esperienza-limite intrapresa, qui è il dato acquisito, che ne determina fino dall'inizio le mosse, la necessità del détour che, passando attraverso oggetti e persone, cerchi di sopperire alla mancanza fondamentale: all'assenza del “padre” che si vorrebbe interrogare personalmente. Accompagnato da un altro “figlio” (e dunque, per lui, da una sorta di fratello elettivo, di fratello maggiore), Chishu Ryu, Wenders può solo sostare davanti a una tomba su cui campeggia il simbolo “vuoto”, come un gesto di riconciliazione (o accenno verso una direzione) offerto alla sua irrequieta ricerca. Ma l'immobilità suggerita da questo segno non costituisce (non ha mai costituito) l'oggetto del cinema di Wim Wenders, a partire da quella decisiva trasgressione rispetto al testo di Peter Handke, con cui aveva concluso la sua versione di La paura del portiere prima del calcio di rigore (Cfr. «Cineforum» n. 193, scheda La paura del portiere prima del calcio di rigore, pag. 233).

A conferma di questa condizione interiore sta, in Tokyo-ga, l'incontro e il dialogo con Werner Herzog, in cui emerge il diverso rapporto intrattenuto con la visione, che nutre il cinema dei due registi; se Herzog sembra ormai orientato a vedere una possibilità di cinema solo nell'atmosfera più rarefatta, in una trasparenza assoluta che salvi l'adesione dell'occhio (dell'obbiettivo) all'oggetto della visione, per Wenders, al contrario, la ricerca delle immagini può anche svilupparsi nella città, nella sovrapposizione pullulante dei segni in movimento, là dove la trasparenza (quella dei simboli cosi come, materialmente, quella atmosferica) non sono che un vago ricordo, un'aspirazione, sulle cui tracce comunque non si arriverà in nessun posto: ma ugualmente è importante andare.

E allora il pianto di Atsuta, se costituisce da una parte un momento di intensa commozione, dall'altra è la misura della distanza che esiste tra il devoto operatore e il regista tedesco: fermo, il primo, nella sua forma di voto monastico che lo ha portato al rifiuto di lavorare con chiunque altro dopo la morte dell'autore-padre; ben deciso il secondo a non fissarsi in alcuna forma di venerazione cristallizzata, e a rafforzare il proprio amore nel ripetersi del tradimento. Ed è evidente come, sotto questo punto dì vista, siano ben più vicini Wenders e Ryu, quando quest'ultimo attore feticcio manipolato da Ozu in una ventina di film confessa che ora la gente lo riconosce e lo ferma per la strada perché protagonista di un serial televisivo.

Il cinema di Wim Wenders procede da sempre in risposta alle proprie sollecitazioni interne, di ordine formale e morale. Sotto questo aspetto, Tokyo-ga non è opera “minore”, nonostante certe sue caratteristiche (sua collocazione nella filmografia dell'autore, la durata ridotta, la rinuncia a ogni elemento anche solo pretestuoso di finzione a favore del documentario puro). Questo “quaderno” di riflessioni giapponesi è, al contrario, momento costitutivo indispensabile alla compattezza di una produzione in perenne movimento, alla ricerca continua di nuovi confini su cui misurarsi, e ugualmente impegnata in una continua riflessione sui motivi della propria identità.