Fahrenheit 9/11

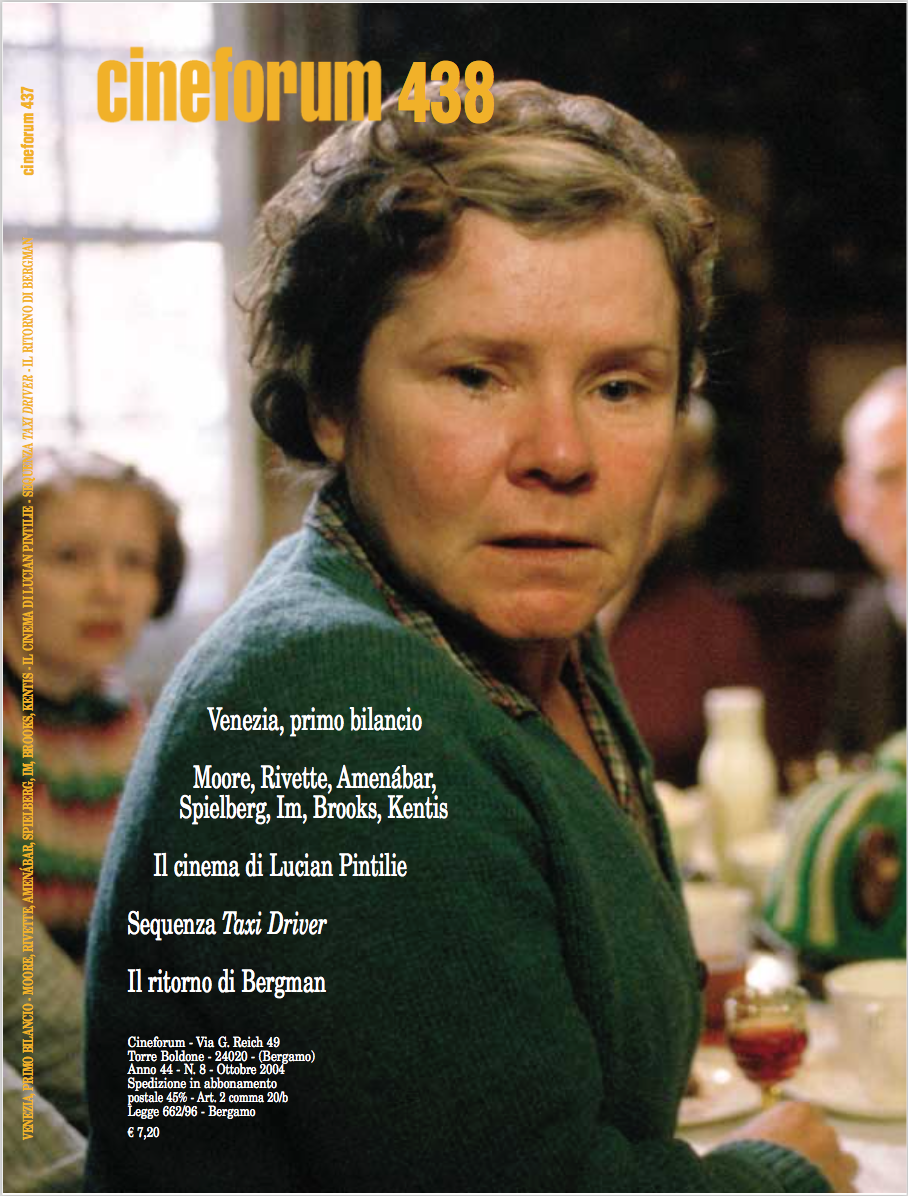

Stasera su La7, in seconda serata, Fahrenheit 9/11, il documentario di Michael Moore sull'11 settembre, Palma d'oro a Cannes nel 2004. Così ne scriveva Anton Giulio Mancino su Cineforum 438 dell'ottobre 2004.

Può far ridere o sorridere Fahrenheit 9/11 ma non è un film spiritoso. Nemmeno tanto spettacolare. Non adopera, ad esempio, le immagini oramai entrate nel bagaglio visivo collettivo, delle Twin Towers al momento dell’impatto dei due aerei dirottati, delle fiamme e del crollo definitivo. Lo schermo nero suggerisce automaticamente allo spettatore di riconsiderarle in una luce diversa, non condizionata da quella strumentalizzazione che il film si incarica di confutare e invalidare. Piuttosto Michael Moore mostra un 11 settembre filtrato dalla reazione della gente comune, unita ad un polverone di macerie, di fumo nero e di carte bruciate perché quell’evento segna, dopo il Watergate, un’altra pagina scura e rivelatrice della storia statunitense, della quale hanno fatto le spese, accanto alle vittime innocenti, la trasparenza, la libertà individuale e la verità. Che poi i vertici di un establishment criminale e infingardo siano ridicoli, maschere sciocche e volgari, non equivale a buttare il tutto in commedia o in farsa. Questo accadeva e accade nella commedia italiana, accade sulle prime pagine dei giornali, gli stessi che poi contestano la validità di Fahrenheit 9/11, o nelle aperture dei telegiornali italiani quando irridono blandamente il premier nostrano, creandogli attorno un ulteriore alone di simpatia e di familiarità.

Le gaffe del cittadino Berlusconi restano tali sui principali organi giornalistici di opposizione (cosiddetta), quelle del cittadino Bush diventano il pretesto per un attacco frontale, che soltanto un cineasta serio, nonché coraggioso, puntiglioso e intransigente può permettersi di sferrare, sapendo che a proteggerlo è la sua stessa sfrontatezza direttamente proporzionale alla solidità commerciale e all’indipendenza produttiva, nel cinema, come nell’editoria o in televisione.

Perché Michael Moore agisce nel contempo sui tre fronti mediatici: i suoi libri, i film e gli show tv autoprodotti (molto concreti e tutt’altro che innocui come il tanto apprezzato «David Letterman Show») non possono essere esaminati singolarmente ma partecipano della medesima vis critica. Mentre in Italia e nel resto del mondo, a destra e paradossalmente assai più a sinistra, si continuano a definire gli Stati Uniti una «grande democrazia», Moore nel suo libro «Stupid White Men» dedica un intero capitolo al “suo” paese intitolandolo «Idiot Nation». E quando in Fahrenheit 9/11 saccheggia i “fuori onda” di Bush e compagni non sta allestendo l’ennesimo cabaret della politica o della gentaglia dello spettacolo (tanto in voga in Italia, su tutte le reti e sotto tutte le bandiere), ma cerca di immaginare una cornice all’apparenza tanto leggera quanto nella sostanza inquietante svelando la doppiezza del potere politico o della conseguente e asservita rappresentazione (cinematografica e soprattutto televisiva) della realtà. Il suo film si apre e si chiude con i “fuori onda”, lasciando intendere che certi personaggi si stanno preparando a recitare una parte, con tutte le involontarie brutte figure del caso, destinata a concretizzarsi drammaticamente sullo scacchiere internazionale.

Rivedere alla fine del film lo stesso Bush mentre si rivolge alla platea (e implicitamente alle telecamere, perché non c’è discorso che non venga concepito per la messa in onda e la diffusione via cavo), serve a non trovare in lui più nulla di divertente, né di credibile o di stupido. La sua stupidità è un effetto collaterale della sicurezza di poter fare e disfare del mondo intero a proprio piacimento (e a vantaggio dei Repubblicani o più correttamente della lobby che lo sostiene, compreso l’indotto dei presunti antagonisti, che sono poi gli inadempienti e inetti leader Democratici). Oltre all’imminente tornata elettorale, questo spiega perché Moore abbia deciso di fare un film su George W. Bush e non, ad esempio, su Ronald Reagan, grande predecessore fantoccio, un ex-attore peraltro già a suo agio davanti alla macchina da presa, quindi ignaro – ha spiegato Noam Chomsky – di quanto diceva parlando da presidente, ma abile nel fingersi convinto mentre leggeva ciò che gli scrivevano su più gobbi simultaneamente.

Fahrenheit 9/11 esibisce tutte le caratteristiche di un instant movie, e per molti versi lo è. Ma la sua esemplarità e il suo non appiattirsi sull’attualità dipendono dal fatto che Bush junior rimane l’incarnazione più emblematica della “banalità del male” sotto specie statunitense. Allargando il campo semantico, si può chiamarla persino “idiozia del male”, ma questo non la rende più rassicurante. Un imbecille non è necessariamente un tipo inoffensivo.