JFK di Oliver Stone

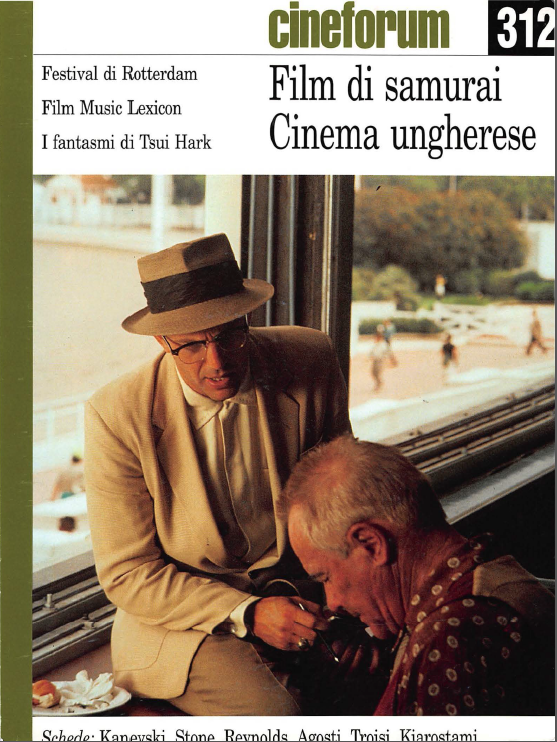

Questa sera su TV8 alle 21:15, uno dei film più criticati di Oliver Stone: JFK. "La storia del regicidio del ventesimo secolo", come scriveva Giorgio Rinaldi su Cineforum 312. Leggiamo alcuni suoi passaggi.

Norman Mailer, con infallibile gusto del paradosso, lo ha definito «il peggiore grande film mai fatto». E tutti ne hanno parlato con largo impiego di iperboli, contribuendo generosamente al gigantesco baccanale officiato dalla stampa scritta o parlata. Ammettiamolo: è difficile aggiungere qualcosa su JFK, anche solo sostenere che l'evento massmediologico ha penalizzato quello meramente cinematografico. Che resta comunque eccessivo, speculare, nelle doti e nei difetti, della vulcanicità e della nevrosi di Oliver Stone. La storia di questo regicidio del ventesimo secolo diventa infatti nelle mani del regista uno spettacolare thriller, sincopato, soggiogante, che aggredisce e satura vista e udito.

La tragedia di Dallas, una delle più emblematiche dell'epoca contemporanea, è affrontata con la licenza che i classici, intervenendo sulla storia, si sono sempre concessi: con la fantasia e la poesia hanno sempre risposto ai tanti interrogativi e colmato gli inevitabili vuoti, alla proclamata ricerca di una verità più assoluta. Su questa rotta JFK naviga sicuro tra storia e fiction, tra verità e romanzo; e ignora i chiaroscuri della cronaca a favore della generosità della denuncia. L'emozione è apparentemente affidata alle sequenze documentaristiche, alle immagini televisive, alle foto d'epoca e al celebre 8 millimetri del turista Abraham Zapruder. In realtà dipende dall'assoluta padronanza, ai limiti del cinismo, con cui Stone elabora questi materiali e li interpola con altri apocrifi. Il patchwork è virtuosistico, a tratti irritante, quasi sempre seducente. Come nella ricostruzione dell'attentato sulla celebre Dealey Plaza di Dallas, dove il filmato di Zapruder, spezzato, integrato, sovvertito, sembra inedito e dunque scioccante. Ma non si arresta il regista a rileggere in chiave critica un'inchiesta e a proporre un'alternativa. Scende con la sua macchina da presa nei giorni dell'inferno americano per raccontarci una società dove si annidano gli assassini del «sogno americano». Certo, il film si presta mille volte all'accusa di mistificazione. Il mix di documenti e di ricostruzioni mira a riflettere sulla fiction la verità del cinegiornale. Le immagini sfumate sono notoriamente adatte ad ogni versione dei fatti. I flashback vengono introdotti fulmineamente nei punti cruciali per avvalorare una tesi. I personaggi sono disegnati in maniera manichea e gli attori più simpatici si aggiudicano quelli positivi. Le sequenze di fiction in bianco e nero aspirano ad avere un'overdose di autenticità. Mistificazione? No, si tratta solo di magie create da un realista tentato dalla deformabilità del linguaggio. Solo attraverso queste magie Stone restituisce allo spettatore lo sgomento per la morte del presidente, la confusione di quel giorno a Dallas, la paura dell'America, il colpo inferto al Grande Sogno americano e anche il silenzio che accompagna l'ingresso di un mito nella Storia.

JFK smantella a colpi di virtuosistiche e caleidoscopiche sequenze e di un montaggio simil-zapping le conclusioni del rapporto Warren sul «come» venne ucciso Kennedy. Stone non è mai tentato dalla denuncia civile dei Rosi o dei Pontecorvo o dal linguaggio notarile del reportage televisivo. La sua macchina da presa esplora, registra e spia, ponendosi perfino sotto il carrello della macchina da scrivere o sulla verticale del martelletto del giudice. In questo clamoroso intreccio di realtà e fiction, il film dimostra la !abilità della verità di Stato, insegna che non ci si deve mai fermare alla versione ufficiale, suggerisce il dubbio, sollecita l'apertura degli archivi e la cancellazione del top secret. Negli Usa come in ogni altro Paese. A vantaggio dei cittadini, cioè, demagogicamente, a vantaggio di tutti.

L'abbiamo già detto: Stone è grande nei risultati ma anche nei difetti. Eccede nella caratterizzazione dei personaggi: troppo puliti, troppo sporchi, troppo macho, troppo gay. Bombarda con immagini e informazioni a scapito della comprensione. Deborda con la musica. A una storia già intricata aggiunge enfasi e retorica. E sfiora il ridicolo nei dialoghi: «Joe tieni duro», dice Garrison alla notizia dell'attentato al presidente. Questi difetti emergono più vistosamente quando il regista affronta i ritratti privati. Il personaggio della moglie è così mal scritto da trasformare un'attrice inquieta come Sissy Spacek in una mogliettina rompiscatole che rimprovera il marito di trascurare i figli e i doveri coniugali. Ma queste cadute sono anch'esse dei debiti pagati al cinema-spettacolo, alla tradizione cinematografica dove le mogli degli eroi prima trepidano, poi abbandonano il tetto coniugale, infine sostengono il marito nella prova decisiva.

Anche il protagonista, dopotutto, è saldamente ancorato alla morale tradizionale: si mette al lavoro, come un qualsiasi personaggio di Frank Capra, per supplire all'inerzia dello Stato. Il regresso è palese: in Salvador e in Platoon, in Nato il 4 luglio e in Wall Street, il ritratto del protagonista era più articolato e rendeva più attendibile quella lezione di democrazia che il film voleva impartire. In JFK invece, Garrison alterna denuncia e retorica con una formula consunta. […] Stando al gioco, gli possiamo perdonare tutto, anche l'omaggio alla tomba di Kennedy ad Arlington con due negri, padre e figlio, sullo sfondo. Tutto, salvo la frase finale: «Continuerò queste indagini per trent'anni. Penso di doverlo non solo a John Kennedy, ma al Paese».

JFK porta l'ennesimo durissimo colpo alla verità ufficiale su Dallas, quella della Commissione Warren che attribuisce al solo Oswald l'attentato. Una verità peraltro smantellata ufficiosamente, una dozzina d'anni fa, da una commissione congressuale, la House Select Commitee on Assassination, secondo la quale l'omicidio fu “probabilmente” il risultato di un complotto ordito dalla mafia e uno dei colpi “probabilmente” provenne dalla collinetta erbosa (e quindi sarebbe stato sparato da un secondo killer). Stone, nella ricostruzione del plot, fa ampio uso della licenza drammaturgica di fare scoprire a Garisson cose che in realtà furono scoperte da altri in tempi differenti e successivi. [...]. Eppure, come quella di Warren, anche l'inchiesta di Garrison si rivela zeppa di leggerezze: testimonianze insignificanti, testimoni scarsamente credibili o squilibrati, lacune (sul ruolo della mafia ad esempio). Cosicché ai giurati, dopo trentatré giorni di processo, bastarono 50 minuti per chiudere il caso e proclamare l'innocenza dell'imputato.

[...]All'apologia del presidente il regista affianca una presentazione mistificante del vero protagonista del film, Jim Garrison. Ne fa un cavaliere senza macchia e senza paura mentre le cronache lo ricordano come un demagogo capace di abusare dei suoi poteri per incastrare vittime innocenti e farsi pubblicità (e, forse, arricchirsi). La riconversione del personaggio offre a Stone un comodo strumento narrativo, funzionale alla denuncia della tesi del complotto, ma gli sottrae un elemento sul quale avrebbe potuto lavorare drammaturgicamente a vantaggio di quella dialettica che nel film è clamorosamente assente.

Eppure dietro il quasi corale rifiuto del film da parte della stampa americana non c'è solo la scarsa attendibilità della tesi proposta. C'è, suggerisce il regista, il rifiuto del cinema come mezzo d'intervento politico, strumento di ricostruzione storica, veicolo di controinformazione. JFK ha infatti sottratto alla stampa la prerogativa di essere la sola a poter diffondere ipotesi o verità lontane da quelle ufficiali. «Ogni volta che l'arte assume un carattere politico», ha protestato Stone, «l'establishment dell'informazione subisce una sorta di sconvolgimento, in particolar modo nei casi in cui viene a trovarsi in disaccordo con quel genere di politica e teme quel punto di vista. Quando qualcuno mette in discussione i rappresentanti di questa casta, contestando il loro ruolo di interpreti unici o privilegiati della nostra storia, essi intimidiscono i nuovi venuti agitando il randello dell'oggettività e accusandoli di crimini gravissimi come la pretesa di voler "riscrivere la storia"».

Sì, la stampa non tollera, e, se può, punisce: l'interpretazione di Stone è plausibile. [...]. Il risentimento dell'establishment non ha potuto nulla, e l'impatto ha premiato a dismisura un regista rabbiosamente democratico (e gli accortissimi e generosissimi produttori). In questo caso, l'evento massmediologico ha salvato quello cinematografico. Rallegriamocene.