L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci

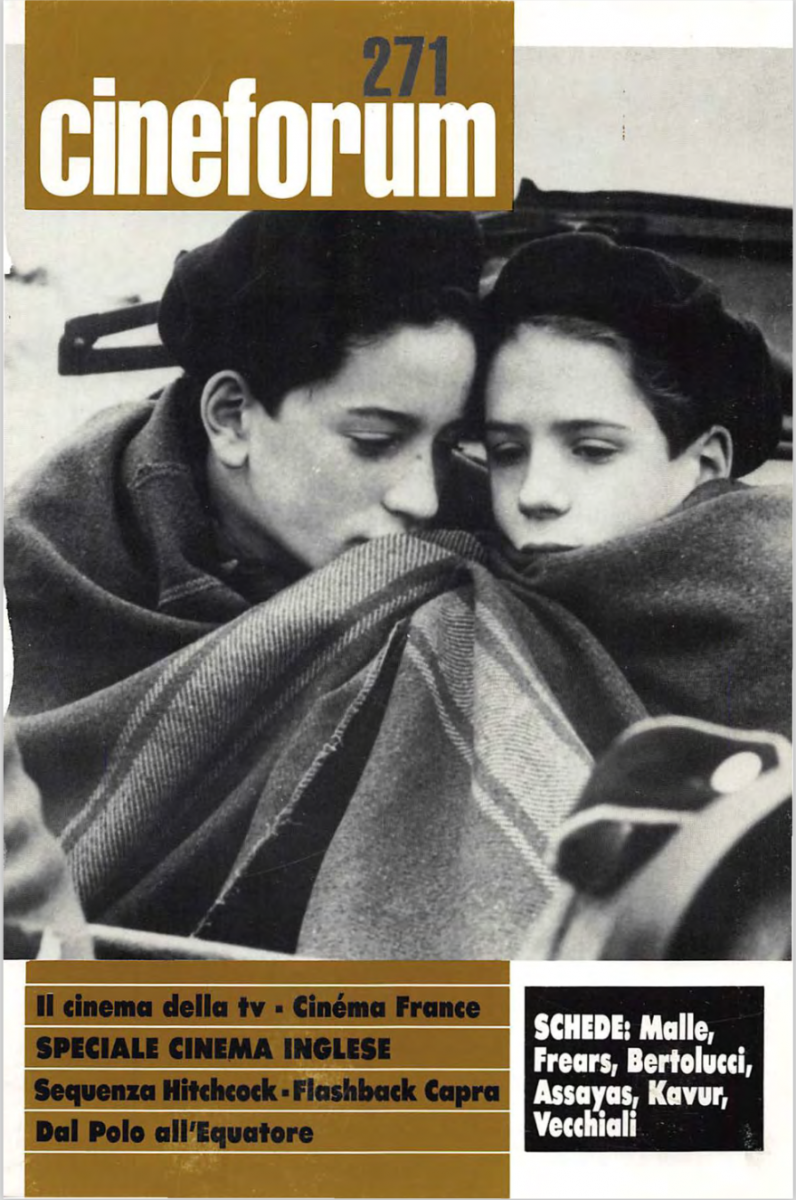

Questa sera (martedì 18 luglio) alle ore 21:15 Cielo propone L'ultimo imperatore, il colossal diretto da Bernardo Bertolucci vincitore di nove premi Oscar fra cui miglior film, regia e fotografia (di Vincenzo Storaro). Abbiamo recuperato dall'archivio questo lungo estratto della recensione a firma Giorgio Rinaldi pubblicata su Cineforum 271 del gennaio-febbraio 1988 (pdf disponibile qui).

Le rivoluzioni di questo secolo hanno riservato ai monarchi destini assai differenti. Che sono andati dalla fucilazione al conferimento di una carica onorifica, dall'esilio all'oblio in patria. La Cina si è distinta per aver concesso all'ultimo titolare del trono dell'impero di mezzo una fine particolarissima: Aisin-Gioro Pu Yi è stato infatti l'unica testa coronata a doversi sottomettere al rito dell'autocritica, espressione tipica, peraltro, del sistema cinese. Dopo la sconfitta giapponese, molti si attendevano che Pu Yi, restituito dai sovietici al nuovo regime di Mao Tsetung, pagasse il doppio crimine d'aver regnato e d'aver tradito. Errore! La nuova Repubblica, conoscendo le radici bimillennarie nella cultura cinese dell'istituzione imperiale, preferì ad un'inutile sentenza capitale una più fruttuosa «confessione». Questa trova adesso la sua versione cinematografica con L'ultimo imperatore, il film di Bernardo Bertolucci curiosamente costretto a contendersi gli schermi con un'altra biografia filmata di Pu Yi, Il drago di fuoco, del cinese Li Hangxiang, ancora indedito in Italia.

Nella versione di Bertolucci, la storia è quella di un uomo travolto da avvenimenti più grandi di lui, di un peccatore ammalato d’orgoglio che si riconcilia con la vita solo in vecchiaia. Ma si tratta di vera guarigione, come pretende l'autobiografia ispirata dal regime? Bertolucci afferma che Pu Yi vive positivamente la prova della rieducazione e dell'autocritica, ma non è pronto a scommetterci sopra. Preferisce inquinare (a parole) i presunti fatti che ricava dall'autobiografia e far credere che la rleducazione è stata soprattutto un avvenimento interno, personale. «Solo alla fine», dichiara Il regista, «quando sarà vecchio e libero di camminare per le strade di Pechino, di fare la spesa, di vivere tra la gente, capiremo che l'uomo è in pace con se stesso. Lo ha cambiato il fatto di uscire, per la prima volta, dall'eterna, costante prigione nella quale è stato rinchiuso per cinquant'anni».

Inizialmente Pu Yi è prigioniero della corte imperiale, poi dei giapponesi, infine della Repubblica popolare, la quale gli chiede di essere il prototipo del pentitismo. Bertolucci mostra di comprendere questo dramma nel montaggio parallelo tra il tempo della Città proibita o della corte del Manciukuò e quello della prigione. Gli stessi pesanti portoni, gli stessi guardiani, le stesse divise, gli stessi educatori: passato e presente sono vicinissimi.

«State fingendo, siete sempre gli stessi uomini; gli uomini non cambiano mai», protesta a un tratto Pu Yi. Ma la rieducazione segue il suo corso trionfante: il cinegiornale mostra il bombardamento di Shanghai da parte del Kuomintang, gli esperimenti con le armi batteriologiche in Manciuria, il finanziamento della guerra tramite la produzione e lo smercio dell'oppio. Pu Yi finisce per confessare anche quello che non ha potuto commettere. «Tu non eri a conoscenza degli esperimenti con le armi batteriologiche», gli rimprovera il direttore del campo di rieducazione. Alla fine Pu Yi esce fedele suddito della Repubblica popolare, ma il comunismo ha cambiato dogma, e quello anni Cinquanta, appreso nel gulag, non ha più corso legale. Le guardie rosse umiliano il suo maestro di comunismo e a Pu Yi non resta che nascondersi nella fantasia: stupire un fanciullo nel padiglione della Eterna armonia.

Alla metamorfosi del protagonista il film dedica molta attenzione, ma non tutta quella necessaria. Il motivo non è detto ma si intuisce: la conversione di Pu Yi è provata dalla fede più che dalla ragione. O meglio dalla cultura cinese più che da quella occidentale. I cinesi, infatti, da buoni confuciani, credono nel potere taumaturgico dell'educazione, anche quando questo si esercita in un campo di prigionia e su un individuo adulto e non consenziente. E, in omaggio al pubblico cinese, il regista ripete che l'uomo nasce buono e può tornare ad essere buono dopo un periodo di perversione. Ciò che esattamente il film mostra anche se non dimostra.

Bertolucci si trova a disagio tra lo scetticismo occidentale e il confucianesimo maoista. Al titolo ideologico dell'autobiografia di Pu Yi, “Da imperatore a cittadino”, preferisce il più empirico L'ultimo imperatore. Eppure ha bisogno di credere che Pu Yi abbia percorso il faticoso itinerario dalle tenebre alla luce. La rieducazione, infatti, non è solo un pretesto perché Pu Yi possa ripescare nostalgicamente nella memoria, ma una storia morale. La riuscita di questo processo è una necessità drammaturgica perché il messaggio sentimentale bertolucciano si alimenti di idealismo e perché la metafora manifesti le sue potenzialità. Bertolucci mescola abilmente ignoranza, censura e poesia. Lascia in ombra una parte del ritratto del protagonista per la buona ragione che non sa tutto su Pu Yi e perché il mistero è bello e contribuisce alla dimostrazione morale dell'assunto. Il film, di conseguenza, non racconta la morte di Pu Yi (ufficialmente per cancro, in ospedale; forse a causa di mutilazioni inflittegli dalle guardie rosse), ma fa scomparire il protagonista come se si volatilizzasse o fosse rapito da un angelo; non proclama che la rieducazione è riuscita, ma accredita l'idea che il «figlio del cielo», al termine del suo pellegrinaggio sulla terra, retrocesso a comune cittadino, abbia potuto conoscere la serenità o, almeno, grazie al lavoro manuale e al contatto con la natura, un minimo di integrazione tra mente e corpo.

Questo misto di ignoranza, censura e poesia consente a Bertolucci anche di poter spaziare, come abbiamo detto, dalla storia alla metafora, anche se la vicenda di Pu Yi, nella sua irripetibilità, rende impervio il passo. In effetti il regista, riconoscendosi né cinese né sinologo, si propone di parlare non di quell’“ultimo imperatore”, a lui cosi estraneo, ma del mito del potere e della sua caducità. «Il film è la storia della guarigione di un drogato, di uno che riesce a liberarsi dalla droga del potere e ritrovarsi alla luce della quotidianità», spiega Bertolucci. Quella di Pu Yi è incontestabilmente una vita trascorsa in una lunghissima prigionia, una prigionia che rinvia alla storia ma anche alla metafora: quella dell'impossibilità di liberarsi dai propri fantasmi infantili. Il regista cerca per tutto il film una convincente sintesi drammaturgica per equilibrare il rapporto tra storia e metafora. Ma non sempre ci riesce, lasciando così in primo piano la discutibile plausibilità documentaristica della messinscena.