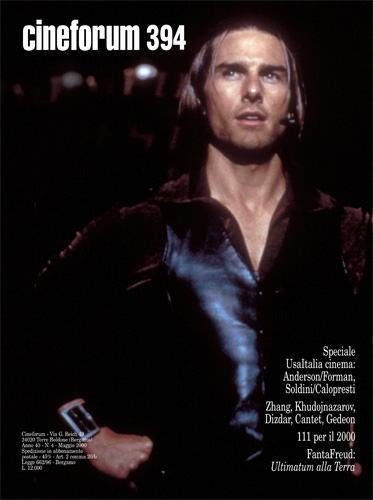

Magnolia di Paul Thomas Anderson

Questa sera, in onda su Paramount Channel alle 23, il terzo lavoro di Paul Thomas Anderson: Magnolia. La pellicola (1999) mette in scena nove storie separate ma connesse, che si intrecciano durante un giorno nella San Fernando Valley, a Los Angeles, California. Nell'articolo scritto da Paola Malanga su Cinefourm 394 (acquistabile qui), si parla di P.T.A., delle sue influenze e del ruolo di Magnolia nella cinematografia del 2000. Ne riportiamo alcuni estratti.

Paul Thomas Anderson, che ha trent’anni nel 2000, ha letto Raymond Carver e la Bibbia; ha visto molto cinema e altrettanta televisione; ha preso da Robert Altman l’ampia visione strutturale del mondo, la cerebralità, la concezione dello spazio, del respiro narrativo: la “testa”, insomma; e ha mutuato da Martin Scorsese il pathos profondo e un po’ barocco, l’inclinazione per la tragedia, la sensazione del tempo: vale a dire l’«anima»; ha in comune con i suoi coetanei dotati di talento – Tarantino, innanzitutto – l’amore per gli attori e il gusto della scrittura “rotonda” e spezzata contemporaneamente; ha di suo un pensiero forte sulla vita, un vigoroso senso del cinema, la capacità di tradurlo in immagini, racconto, affresco; e in Magnolia ha soprattutto il coraggio di avventurarsi borderline, di non distogliere lo sguardo, di non nascondere e nascondersi nulla, di rimuovere ogni rimozione, di riportare alla luce, far erompere sullo schermo e riaffermare, in sintonia con altri grandi registi di altre generazioni, un cinema antropocentrico arrivato al fondo di se stesso, faccia a faccia con la morte, il rimpianto, il last minute esistenziale dopo il quale tutto sarà davvero perduto per sempre.

Con le sue corse contro il tempo, le sue inversioni di marcia, i suoi ritorni, Magnolia, più che un film «estremo» (lo è sotto molti aspetti), è un grande film in extremis. Il primo vero assaggio di cinema del 2000, risposta straordinaria alle finte ansie millenaristiche che hanno agitato sonni e penne di molti, affondo geniale di un trentenne che va alla resa dei conti – generazionale, cinematografica, letteraria, sentimentale – con una lucidità e una sensibilità impressionanti. E non si limita a fare del proprio talento «qualcosa di personale»: Magnolia respira l’aria del suo/nostro tempo, mostrando di possedere tanto una coscienza storica quanto un inconscio epocale. […]

La Los Angeles racchiusa in Magnolia (strada che attraversa la San Fernando Valley, parallela al viale di Burbank), più di quella sintetizzata da Altman e da Tarantino, è l’esempio urbano storico più vicino al web, al mondo parallelo in cui si sta trasferendo la vita commerciale e culturale della società capitalistica avanzata. Paul Thomas Anderson la percorre da navigator, scegliendosi come Virgilio un poliziotto dall’animo semplice. Ma le strade che gli interessano maggiormente sono quelle “perdute”, “sbarrate”: nel gigantesco crocevia di freeways possibili, imbocca ostinatamente i vicoli ciechi, abbandonati, secondari; la segnaletica è la sintomatologia corporea del disagio (dal culto della virilità di Frank all’autodistruzione di Claudia, dall’apparecchio di Donnie alla pipì addosso di Stanley, per non parlare dei tumori che devastano il fisico dei due senior); lo scopo è ricondurre i personaggi – killer e vittime – sul luogo oscuro del delitto “originario”.

Alla ricerca del momento perduto, si potrebbe sottotitolare Magnolia, film nemico del carpe diem e del frammento, immerso nella virtualità umana che esiste da sempre – quella psichica – e continua ad essere ignorata persino nell’era che ha fatto del virtuale il proprio credo, feroce atto d’accusa contro i padri (ce ne sono tre, tutti macchiati di un peccato più o meno grave: dall’abbandono all’incesto alla manipolazione; un quarto, quello di Donnie, è nell’ombra, ma non è meglio degli altri), la cui discendenza è dannata. Antipatriarcale ed edipico, furioso e pietoso allo stesso tempo, sottilmente doloroso e luttuoso, Magnolia si schiera tutto dalla parte dei figli: spostati, insicuri, drogati (di cocaina come di self assurement), patologici, e si dà da fare affinché i figli trovino il modo di salvarsi la vita. Per loro scova due angeli custodi (oltre al poliziotto, l’infermiere), per loro ricostruisce la rete che li ha imprigionati in modo che possano finalmente uscir- ne (vedi la storia di Frank T.J. Mackey), per loro riformula la teoria del caso fino ad annullare la casualità nel libero arbitrio (quasi sempre inconsapevole, incosciente: è questa l’origine del male, come è evidente in uno degli episodi della cornice: il ragazzo che mentre si sta suicidando viene ucciso da una pallottola vagante sparata dai genitori durante una lite), per loro riabilita la necessità del «momento ritrovato».

Partecipe delle stesse angosce dell’ultimo Scorsese (il senso di colpa e l’ansia di salvezza di Al di là della vita), d’accordo con la direzione morale dell’ultimo Lynch (bisogna riappacificarsi almeno prima di morire, bisogna attraversare se stessi come si può, anche a cavallo di un tosaerba, prima che sia troppo tardi: è questo il senso profondo di Una storia vera), Paul Thomas Anderson amplia il discorso a livello generazionale. Il punto non è più ribellarsi ai padri, come trenta/trentacinque anni fa, ma salvarsi la vita a partire dai padri. La contrapposizione, la rivolta, la rottura, il rifiuto, il sovvertimento delle regole non bastano e non servono: il 2000 non è e non può essere il 1968. Fine di una storia. […]