Silkwood di Mike Nichols

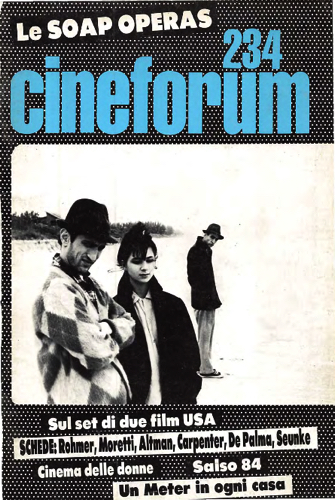

Questa sera alle 22.50 su Rai 5 uno dei migliori film di Mike Nichols, Silkwood (1983), storia vera di Karen Silkwood - interpretata da Meryl Streep - operaia di un sito nucleare degli Stati Uniti morta nel 1974 in circostanze misteriose, prima di denunciare al «New York Times» le irregolarità della sua azienda. Nel 1983, sul numero 234 di Cineforum ne scrisse Franco La Polla.

La scena è un'America nixoniana, un inusitato Far West lontano dall'oleografia cui tanti film ci hanno abituato. Non ci sono vecchietti originali e mogli insoddisfatte, ragazzetti destinati al servizio militare e torbide università di provincia. Questo Ovest è quello vero, una terra ormai industrializzata, del tutto aliena da tradizioni e clichés. E non è nemmeno un'America proiettata verso il futuro, il paese del «nuovo» e dell'irregolare: tutto vi coesiste, alta tecnologia e provincialismo, meschinità e libertà individuale.

[…] Ma Nichols non intende moraleggiare, la mdp sceglie la difficile via della (supposta) oggettività e segue passo passo la protagonista nell'iterazione dei gesti quotidiani rinunciando a una significazione che non sia nelle cose stesse e nella loro fenomenologia. […] Di plutonio e uranio se ne vede ben poco, anzi praticamente nulla; le famose barre incriminate vengono più volte citate, ma mai mostrate; le radiazioni – del resto invisibili – trovano il loro correlativo oggettivo in quella luce rossa e in quel ronzio intermittente che incombono sui personaggi come una spada di Damocle e per tutto il film si parla di pericolo e di misure di sicurezza senza che la pellicola conceda alcunché ai risvolti potenzialmente informativi, documentari, realistici, della cosa.

Tutto questo - e altro ancora - contribuisce perfettamente a creare un'atmosfera, una sensazione di allucinazione, di mistero, di incertezza, di provvisorietà che è poi la cifra della vita dei protagonisti, e di Karen in particolare. In questo senso il primo incidente automobilistico della protagonista è soltanto la figura di un destino, il segno di un tracciato cui la donna non può sfuggire, come dimostra l'incidente posteriore nel quale ella perderà la vita.

Da questo punto di vista l'abbandono della fabbrica da parte del suo uomo significa molto più della rottura di una routine insoddisfacente o di una decisione presa in conseguenza del timore di un pericolo effettivamente esistente per chi vi lavora: esso è una scelta di vita, una rivolta non contro uno specifico oggetto, una specifica situazione, bensì contro una concezione perdente della propria esistenza. L'uomo opta per un lavoro concreto, individuale, autonomo, laddove Karen si invischia sempre più nei meccanismi del potere, sia per la sua attività sindacale sia per le reazioni del padronato nei suoi confronti davanti a questa scelta. In effetti sindacato e padronato si equivalgono: ambedue giocano sulla pelle degli individui per il perseguimento dei loro fini. E la vita di Karen corre ineluttabilmente verso la sua conclusione che in certo senso non è tanto riassunta dalla sua morte quanto dalla terribile sequenza dell'invasione della sua casa da parte dei tecnici. Lo smantellamento dell'edificio è evidente metafora del crollo subito dalla vita della donna, della dissoluzione dei referenti minimi, quotidiani della sua esistenza.

La morte effettiva della protagonista è anzi un momento stridente nell'economia del film. Giustamente Nichols non la mostra, ma al tempo stesso commette l'errore di celebrare il personaggio nell'ultima scena con un ralenti del tutto inadeguato alla dominante di squallore che per l'intera pellicola ne era stata l'immagine emblematica. Birre in lattina e chiacchiere oziose e stanche sulla veranda nel tramonto e nella calura estiva di un'Arizona desolata hanno poco a che fare con le fresche, edeniche immagini di Karen colta da un rallentatore che sembra immortalarla per i posteri.

Di Karen rimangono piuttosto le tristi visite ai suoi figli, la paura davanti alla luce rossa e al suo intermittente ronzio, la meraviglia della provinciale giunta in città, le frasi ideologizzate ripetute meccanicamente a chi la rimprovera di compromettere se stessa e i suoi compari davanti al padronato. Il resto non esiste, è semplice retorica. Lo dimostrano le lacrime dell'amica nel finale, le prime che un personaggio in diritto di piangere dall'inizio alla fine del film versa silenziosamente ricordando non certo i giorni felici – ce ne sono mai stati? – ma la solitudine e il dolore della vita dell'amica così come della sua. Ed anche persino un amore che poteva essere e non è stato, una felicità che Karen ha rifiutato: non per caparbietà, leggerezza o cattiveria, ma solo e soltanto perché, come spiega all'altra sulla veranda, lei non è fatta a quel modo. Perché fra l'amore e la morte Karen ha scelto inconsapevolmente la seconda.