War Horse di Steven Spielberg

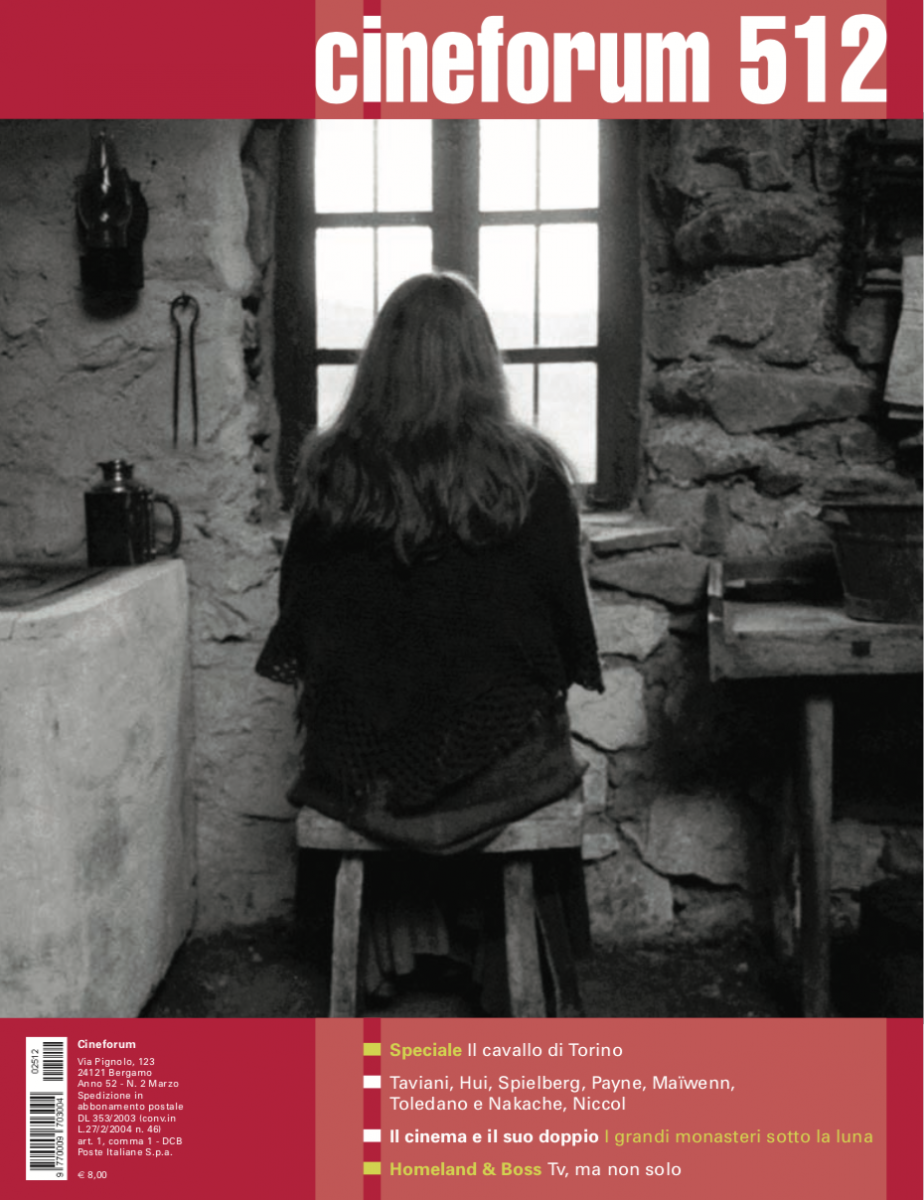

Questa sera alle 21:15 su Rete 4 War Horse di Steven Spielberg. Uno Spielberg un po' dimenticato e un po' diverso dal solito, soprattutto, come dice qui Anton Giulio Mancino, dai suoi war movies più famosi. Recensione da Cineforum 512 del marzo 2012.

La guerra, anzi le guerre, al plurale, War Horse le rilegge con i dolly, i carrelli, i colori saturi, insomma con l’armamentario hollywoodiano per eccellenza. Che culmina nell’acceso, sintomatico e inverosimile tramonto finale, con le sagome scure stagliate in controluce, come in Via col vento, e a prescindere dal romanzo e dal suggestivo spettacolo teatrale di partenza concorre a dirimere una questione. Quella dell’appartenenza/dipendenza spierberghiana dall’immaginario hollywoodiano classico, epico, drammaturgicamente solido, dai suoi modi di produzione e dagli stilemi post-griffithiani, evidente già in Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno, contiguo a War Horse anche sotto il profilo semantico, dove la figura dell’Unicorno viene evocata direttamente dalla ragazzina francese, l’intrepida orfana Emilie la quale esclude che i due cavalli trovati nella stalla siano creature immaginarie, Unicorni appunto.

Eppure uno di quei cavalli è fuori dal comune. Rinunciando al realismo esplicito di Schindler’s List o alle atrocità manifeste di Salvate il soldato Ryan, che obbedivano in quel momento a una precisa istanza di superamento e di sfida di un tradizionale tabù baziniano («La rappresentazione della morte reale è un’oscenità»), Spielberg torna ora a nascondere la morte, a lasciarla fuori campo. Non la elude sul piano storico e morale, poiché come si è detto non consente ai personaggi buoni, a eccezione di Albert, che entrano in possesso del purosangue Joey di scampare alla guerra. Nessuno può possedere Joey senza finire dentro l’esponenziale bilancio di cadaveri. La guerra non fa eccezioni né sconti di pene, specialmente tra gli esseri più puri e innocenti, uomini, donne, bambini e animali. Semplicemente stende un velo pietoso sull’accadimento, lasciando intuire l’imminente morte negli occhi smarriti dell’ufficiale inglese in sella al cavallo durante la prima carica; oppure lasciando che le pale del mulino coprano l’istante esatto in cui i due fratelli tedeschi, due giovanissimi disertori con lo sguardo rivolto al futuro, vengono colpiti dal plotone di esecuzione; lasciando successivamente che una dissolvenza con cluda la breve esperienza di trincea dell’amico di Albert colpito dai gas velenosi; lasciando infine che sia il nonno a dire che sua nipote Emilie non c’è più.

Da ex spudorato poeta della mattanza Spielberg è tornato a fare del pudore la chiave interpretativa che non comporta alcun eufemismo. La carneficina si consuma, eccome, obbedendo a ragion veduta al principio opposto, per difetto più che per eccesso. Anzi: per difetto assoluto dell’eccesso. L’autore, non rinunciando a mietere vittime, lo fa però senza interventi mirati, senza concentrarsi su questo o quel caso che non basterebbero a rendere l’idea di un incubo totale. Non un ripensamento rispetto al passato, piuttosto una concezione diversa del modo di affrontare il problema: un modo senz’altro classico, ma agli antipodi dei pregressi Schindler’s List e Salvate il soldato Ryan, importanti allora, nell’intorno temporale 1993-1998 anche del realismo “giurassico”, come lasciapassare per il mondo adulto, prezzo pagato a un certo modello per l’appunto realistico di rappresentazione della violenza (si veda ancora l’incipit di Amistad), pegno del teatro dell’orrore bellico. Un’inversione solo apparente di marcia, contraria all’appariscenza storica, che si traduce in una nuova stagione di consapevolezza ove insinuare il terrore smisurato e non circostanziato dell’evento apocalittico, sostenere con cognizione di causa la sua invisibilità concreta dentro un orizzonte distante e perpetuo. Senza scampo (quasi) per nessuno, buoni o cattivi, indistinguibili gli uni dagli altri, secondo la lezione di Jean Renoir di La grande illusione di fronte sempre alla “Grande” guerra.

Spielberg non preclude la conoscenza, elude semmai l’accesso alla visione ristretta, alzando la posta in gioco della denuncia e dell’indignazione al cospetto della pia “illusione” coltivata da Renoir. Il passaggio dalla paura per ciò che si può vedere (l’orrore) a quella ingenerata da ciò che invece non si può né vedere (il terrore), né cercare di capire, sublimare o giustificare, nasce da una constatazione elementare: per quanto elevato ed esplicito cinematograficamente, il numero di morti ammazzati sarà sempre ridotto, infinitamente inferiore a quello reale. Per quanti casi di morte violenta sullo schermo si possano mostrare, una volta dimostrato Spielberg di sapersene far carico in Schindler’s List e Salvate il soldato Ryan, il bilancio (in)definitivo e la sua stretta dicibilità sul piano realistico non sarà mai compatibile con quello di una qualsiasi guerra e delle conseguenze incalcolabili e insostenibili del “progresso”, specchio oscuro dell’animo umano: una per tutte, la ex “Grande” guerra, o tutte per una, le guerre passate e presenti.