Sette capitoli, titolati coi nomi di chi ha attraversato la sua vita, a scandire un'esistenza solitaria e poco conosciuta. A raccontare tormenti, ispirazione e passioni della scrittrice Violette Leduc, ci sono numerose ellissi, tagli alla vita come fossero amputazioni, quelle subite dalla sua opera che, trattando auto-biograficamente aborto e amori saffici, non trovava spazio nella società dell'epoca.

Pur attorniata da personalità come Genet, Sartre, il profumiere–mecenate Jacques Guérin e Simone de Beauvoir, che credette in lei e che in qualche modo le fece ombra, Violette non ebbe la fortuna letteraria che meritava: il suo essere figlia illegittima, l'asfissia generata dalla madre detestata eppure cercata, colpevole di averla messa al mondo e di averla fatta brutta, e la sensazione di soffocamento che la Leduc stessa per la sua fame d'amore provocava nelle persone a cui si legava morbosamente, che fossero uomini o donne - L'asfissia (1946), L'affamata (1948), La bastarda (1964) sono i titoli di tre delle sue opere - l'hanno auto-emarginata e chiusa in una solitudine che il regista Provost rende dolorosamente tangibile.

La sensazione di essere “un monologo in un deserto”, come Violette stessa scrive, è assoluta e stringe in una morsa anche lo spettatore, chiudendolo insieme alla protagonista in ambienti asfittici come l'appartamento fra le cui misere quinte la superba Devos si muove, prima ladra per il mercato nero, poi scrittrice dimessa e infine depressa. Persino la Parigi di intellettuali e fermenti femministi, coi suoi caffè, le case degli artisti e i teatri, è plumbea, fredda come chi la abita, costantemente color antracite, il colore di una guerra che sembra non essere mai davvero finita per Violette.

Non si empatizza con nessuno nel film di Provost, nemmeno, paradossalmente, con la tormentata protagonista, la cui dolorosissima solitudine, resa sgradevole dal suo aspetto e dalla sua morbosità, sembra a tratti essere estranea anche a se stessa. Forse è questa la vera solitudine, pare suggerire il film: quella nei confronti di tutti e infine anche di se stessi; quella della scrittrice le cui parole sembrano essere a volte inaccessibili persino a lei; quella per cui le parole su carta escono a fiotti come fossero sangue, come fossero i pezzi del bambino non voluto e abortito che Violette portava in grembo, come fossero scatti di rabbia perché non si capacita, non accetta il proprio essere brutta, bastarda, pedante, sola. La solitudine è allora il silenzio della scrittrice, squarciato da parole che in realtà sono urla e che il film ci fa ascoltare come se fossimo gli unici a poterle sentire.

Brutta, eppure sensuale, Violette. Tanta è la passione che la anima; è carne percorsa più volte dalla macchina da presa e dalle sue stesse mani che, nella propria mente, si fingono quelle delle persone amate: la Beauvoir, la madre, il padre che non l'ha riconosciuta, la compagna di collegio, il marito gay sposato per scampare alla guerra.

Un altro movimento di macchina a seguire lo sguardo della donna verso l'alto, verso i rami che segnano il cielo di nere trame, torna più volte nella pellicola, fino a trovare spazio in una Provenza finalmente aperta, lontana e, ancora una volta, deserta di affetti.

Manuela Russo

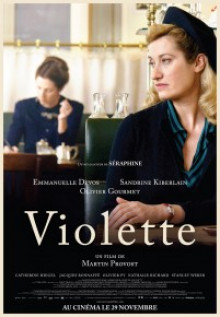

Violette

Francia, Belgio, 2013, 139'Titolo originale:

id.Regia:

Martin ProvostSceneggiatura:

Martin Provost, Marc Abdelnour, René de CeccattyMontaggio:

Ludo TrochMusica:

Hugues Tabar-NouvalCast:

Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet, Catherine Hiegel, Jacques Bonnaffé, Olivier Py, Nathalie Richard, Stanley Weber, Jean Toscan, Frans Boyer, Nicole Colchat, Fabrizio Rongione, Erwan Creignou, Vincent Schmitt, Jean-Paul Dubois, Paulette Frantz, Valérie Kéruzoré, Sylvie Jobert, Thierry Nenez, Marie-Aline Thomassin, Alexandre Massonet, Josette Ménard, Richard Chevallier, Florent Bigot de Nesles, Isabelle Sprung, Claudine Acs, Pierre Gribling, Marc Faure, Pierre-Alain Chapuis, Laure SirieixProduzione:

TS Productions, France 3 Cinéma, Climax FilmsDistribuzione:

Movies InspiredNata al di fuori del matrimonio nel secolo scorso, povera e non amata, Violette Leduc incontra Simone de Beauvoir nel dopo guerra a Saint-Germain-des-Prés. Tra le due donne si sviluppa un intenso rapporto destinato a durare per tutta la vita, basato sulla ricerca da parte di Violette della libertà attraverso la scrittura e sulla convinzione di Simone di possedere tra le mani il destino di una scrittrice straordinaria.