Buon Natale sul campo di battaglia…

… Non ci riferiamo a quelle allucinanti occasioni che grazie al cielo càpitano una sola volta all'anno, in cui ci si ritrova fra parenti che non si vedevano dalle festività precedenti – e dei quali non se ne sentiva minimamente la nostalgia (peraltro perfettamente ricambiati) –, a scambiarsi regali inutili e a strafogarsi di manicaretti di dubbia digeribilità. No, ci riferiamo al titolo originale giapponese (Senjo no Merry Christmas – quello inglese è Merry Christmas, Mr. Lawrence) di Furyo, bel film di prigionia bellica tratto da un romanzo di sir Laurens van der Post e diretto da Oshima Nagisa. Un Natale, quello dei prigionieri e carcerieri di questo film, diverso da quelli cui siamo abituati, ma non meno drammatico. Riproponendo la recensione di Paolo Vecchi su «Cineforum» (n. 232, marzo 1984), e consigliando di munirvi di Alka Seltzer e santa pazienza per superare indenni le prossime Festività, auguriamo a tutti il più sincero e caloroso «Merry Christmas!».

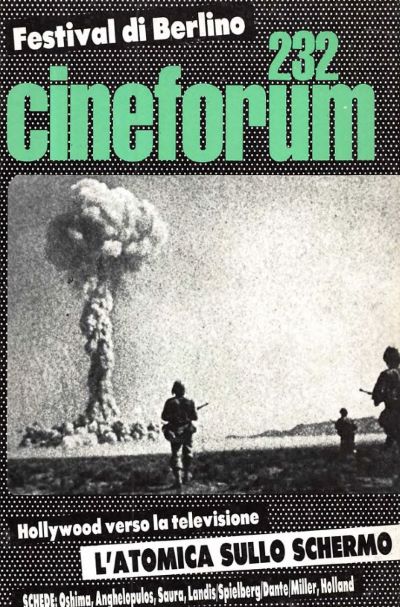

«Cineforum» n. 232, marzo 1984

Scheda

Furyo di Nagisa Oshima

Paolo Vecchi

Il terzo film di Nagisa Oshima distribuito nelle sale italiane ci sembra destinato, ancora una volta, a sconcertare sia lo spettatore comune, che in precedenza ha potuto conoscere soltanto La cerimonia e L'impero dei sensi, sia il cinéphile più agguerrito, che, attraverso la personale pesarese di tredici anni fa e successivi aggiornamenti festivalieri, si è costruito un'idea più precisa del percorso produttivo (ventiquattro titoli) del più importante regista nipponico dell'ultimo quarto di secolo. Furyo, infatti, si presenta al primo impatto come un'incursione, piuttosto anomala, data la personalità e i precedenti dell'autore, nel sottogenere “di prigionia”, doviziasamente illustrato, con opere a volte pregevoli, dalle cinematografie americana, inglese e francese. Addirittura, la collocazione storico-geografica (la Seconda guerra mondiale, in Estremo Oriente), la stessa struttura narrativa, che prevede la contrapposizione di due logiche militari, di due codici d'onore apparentemente antitetici, in effetti paralleli quando non complementari, lo fanno leggere come un remake capovolto (questa volta l'ottica è giapponese) del celebre e pluridecorato Il ponte sul fiume Kwai diretto nel 1957 dal britannico David Lean.

Il terzo film di Nagisa Oshima distribuito nelle sale italiane ci sembra destinato, ancora una volta, a sconcertare sia lo spettatore comune, che in precedenza ha potuto conoscere soltanto La cerimonia e L'impero dei sensi, sia il cinéphile più agguerrito, che, attraverso la personale pesarese di tredici anni fa e successivi aggiornamenti festivalieri, si è costruito un'idea più precisa del percorso produttivo (ventiquattro titoli) del più importante regista nipponico dell'ultimo quarto di secolo. Furyo, infatti, si presenta al primo impatto come un'incursione, piuttosto anomala, data la personalità e i precedenti dell'autore, nel sottogenere “di prigionia”, doviziasamente illustrato, con opere a volte pregevoli, dalle cinematografie americana, inglese e francese. Addirittura, la collocazione storico-geografica (la Seconda guerra mondiale, in Estremo Oriente), la stessa struttura narrativa, che prevede la contrapposizione di due logiche militari, di due codici d'onore apparentemente antitetici, in effetti paralleli quando non complementari, lo fanno leggere come un remake capovolto (questa volta l'ottica è giapponese) del celebre e pluridecorato Il ponte sul fiume Kwai diretto nel 1957 dal britannico David Lean.

Il ponte sul fiume Bowie - Ad avvalorare questa sensazione, oltre alla presenza di un personaggio come quello di Lawrence, in qualche modo al di fuori e al di sopra delle parti, comunque estraneo alla logica di entrambe, che fa pendant con quello interpretato da William Holden, di un pragmatismo molto più americano ma comunque di connotazione e funzioni non molto dissimili, ci sono le dichiarazioni dello stesso Oshima, il quale racconta l'aneddoto per cui il futuro protagonista maschile di Fedora avrebbe suggerito a Lean di portare sullo schermo anziché il romanzo di Pierre Boulle quello dal quale è tratto Furyo, The Seed and the Sower (Il seme e il seminatore), dello scrittore sudafricano sir Laurens van der Post.

Inoltre, e ancora per la prima volta, il regista nipponico si misura con una coproduzione internazionale (oltre al Sol Levante sono coinvolte Inghilterra e Nuova Zelanda), con quanto di composito e kolossal essa comporta, da un cosceneggiatore di lingua inglese (Paul Mayersberg) alla presenza di due divi, sia pure di ambito non strettamente cinematografico (due rock star, una delle quali Bowie, ovviamente decisiva ai fini del “montaggio” dell'operazione), da esterni “esotici” (Rarotonga, nelle Isole Cook, la Nuova Zelanda) al Dolby-Stereo.

In effetti, entrambi questi elementi di spiazzamento vengono riassorbiti all'interno di un percorso di rinnovamento e sperimentazione che è prettamente d'autore. Il meccanismo produttivo “occidentale” diventa così necessità di confrontarsi con l'altro (i precedenti film di Oshima, compresi L'impero dei sensi e L'impero della passione, realizzati con contributi economici francesi, si muovevano nell'ambito di standard esclusivamente nipponici), di penetrarne le ragioni, attuando una sorta di sintesi, sia pure, come vedremo, da proiettare in un futuro più o meno utopico. L'apparato “di genere”, al di là di ovvii aggiornamenti (l'omosessualità non più latente) e di suggestioni “classiche” (La grande illusione), pur delimitando i confini della messa in scena, è corroso senza rimedio dall'urgere di ossessioni incodificabili.

Coppie - Lo spazio obbligato del film “di prigionia” viene utilizzato da Oshima come luogo di decantazione, come crogiuolo, secondo un procedimento sperimentato in particolare ne L'impero dei sensi. In Furyo, però, la situazione di partenza già “al limite” consente un più rapido giro di vite nell'orchestrazione del crescendo, mentre la pluralità dei personaggi moltiplica le specularità, organizzate in una serie di scomponibili simmetrie.

La prima coppia a cui ci troviamo di fronte è quella, apparentemente anomala, del soldato olandese e di quello coreano, entrambi “stranieri” e perciò subalterni, in quanto il primo rappresentante di una sorta di colonialismo di serie B, il secondo da sempre in Oshima sinonimo di sfruttato. Pur situandosi in secondo piano, De Jong e Kanemoto assolvono la funzione, importantissima, di introdurre quello che sarà il “tema” del film, sia nell'ambiguo rapporto tra carnefice e vittima (significativa, a questo proposito, la reazione del primo – si trancia la lingua – di fronte all'harakiri del secondo, gesto sul quale risparmiamo al lettore gli psicoanalismi d'obbligo), che in un'omosessualità qui praticata e altrove impossibile (Celliers-Yonoi). La seconda, quella formata da Hara e Hicksley, sembra la più semplice, proponendo la faccia rozza del militarismo, che prescinde da qualsiasi forma di coscienza e si muove sull'introiezione di meccanismi culturali elementari. Mentre però Hicksley rimane fermo nelle sue carabinieresche convinzioni, Hara si evolverà fino a diventare il vero interlocutore del “grillo parlante” Lawrence.

Ma la “coppia regina”, quella su cui è costruito il nucleo centrale del film, è formata da Yonoi e Celliers. Il primo ha perso la sua storica occasione con la rivolta degli ufficiali del 1936, ispirata e guidata dall'ideologo nazionalista lkki Kita, figura descritta in un eccellente film di Yoshishige Yoshida, Colpo di stato (1973), al cui fallimento egli non ha potuto partecipare in quanto lontano, in Manciuria. Non essendo morto allora, continua a morire giorno dopo giorno, tanto più che la sua frustrazione è resa più insopportabile, come nel magnifico e umiliato-offeso Von Stroheim de La grande illusione, dalla mansione poco guerriera e sostanzialmente spregevole di aguzzino. In lui il culto della ritualità e dell'onore assolve la funzione di maschera del vuoto di valori di una cultura prossima alla catastrofe, dove un irrazionalismo estetizzante diventa sintomo della pulsione di morte. Rispettabile non fosse altro che per la sua reale sofferenza, Yonoi focalizza la dicotomia attrazione-repulsione di Oshima per la tragica figura dello scrittore Yukio Mishima.

Anche Celliers ha, come Yonoi, una colpa da riscattare (il flashback del fratello minore gobbo, di cui egli è stato vergognosamente incapace di impedire le sevizie al college) che lo spinge a cercare, pressoché all'infinito, una second chance per un improbabile riscatto (tra l'altro, si consegna ai giapponesi per salvare gli indigeni di un villaggio). Personaggio vagamente permeato da un conradismo volutamente di riporto, esso incarna, nel gusto per il beau geste (la colazione con i fiori, il bacio), l'ultima raffica di un colonialismo rétro e fascinoso. Come in altri film di Oshima (L'addomesticamento, soprattutto), egli rappresenta l'intruso che fa esplodere una situazione, evidenziando le tensioni interne a un gruppo e portandole al parossismo.

Liebestod - Come d'altronde risulta implicito in quanto detto in precedenza, queste corrispondenze orizzontali rimandano ad altre, verticali, per cui ciascuno ha il suo doppio non solo nel campo avverso, ma anche nel proprio, sia pure in differenti condizioni sociali e culturali: Kanemoto e De Jong, ad esempio, consumano quello che per Yonoi e Celliers rimane un eterno atto mancato, Hara tenta con Kanemoto lo stesso escamotage che più avanti verrà provato da Yonoi con il soldato suicida dopo il tentativo di assassinare Celliers, eccetera.

A fare da tramite, nello sforzo di conciliare l'inconciliabile, sta il tenente colonnello Lawrence, il cui nome compare nel titolo inglese del film assieme a un molto significativo Merry Christmas, che rappresenta un elemento estraneo a entrambe le parti, «Un tipo di spirito cartesiano, logico» (Oshima), magari un po' scontato nella sua strumentalità. In un primo tempo la sua funzione sembra sottrarlo al meccanismo delle corrispondenze, ma quasi subito questo, nella sua mobilità, lo coinvolge, facendone l'interlocutore di Hara, nella cui umanità l'ufficiale fa lentamente breccia (la splendida sequenza del Natale al campo, con la colossale sbronza del simpatico sergente e conseguente liberazione dei prigionieri). Certo, la comprensione non può avvenire in quel luogo e in tempi brevi, il gioco delle parti, anzi, quattro anni dopo sembra ribadire, capovolgendola, l'antica violenza (il lancinante primo piano di Hara che, in procinto di essere giustiziato per crimini di guerra, sorride a Lawrence e gli augura il Melly Chlistmas che ha finalmente imparato a pronunciare quasi correttamente).

Ma, sia pure fatta intravvedere per barlumi utopici (la grande illusione), l'auspicata fusione tra le due culture non può passare solamente attraverso l'elemento razionale. Ad essa contribuisce ugualmente il seme gettato non solo da Celliers ma anche da Yonoi, il quale ha voluto essere sepolto con la ciocca di capelli dell'amato nemico. Ancora una volta in Oshima, pur in presenza di un'opzione “positiva”, il rapporto passato-presente non procede per schematismi dialettici, ma si rivela «come un groviglio non risolto in cui si annida una sorta di attuale difficoltà a ricostruire le coordinate del proprio vivere» (S. Rulli, S. Petraglia, Naghisa Oshima, Quaderni dell'Aiace). Non deve quindi stupire che l'attenzione di Oshima si rivolga in egual misura ai personaggi interpretati dai due bravissimi commedianti Tom Conti e Takeshi Kitano e al loro “doppio perverso”, al quale danno vita i non attori David Bowie e Ryuichi Sakamoto, due cantanti che non cantano, non recitano (entrambi ci sembrano professionalmente modesti), ma sono: corpi-presenze-feticci che si impongono non tanto per la loro bellezza fisica (il regista si era molto arrabbiato con il nemico Mishima quando questi gli aveva chiesto da esteta, perché non usasse degli attori “belli”), quanto per il carisma che una fama extracinematografica attribuisce loro. E se l'ulteriore fascino che viene costruito intorno a essi attiene all'estemporaneità “romantica” del gesto per l'uno, a una ritualità codificata per l'altro, la loro non può che rimanere una sessualità preclusa, costretta a sublimarsi nel simbolo (la falena, la ciocca di capelli). O, al massimo del climax, a esplodere in un bacio affidato alla sospensione temporale del multiple frame printing. Più che a Kichizo e a Sada de L'impero dei sensi, o ai vari demoni in pieno giorno che popolano il cinema di Oshima, per i quali la sessualità rappresenta una scelta assoluta come quella del crimine, e riempie il vuoto della storia, della società della cultura, Yonoi e Celliers sono quindi in qualche modo vicini a Tristano e Isotta: il loro liebestod è paradigma dell'impedimento, dell'impossibilità a comunicare compenetrandosi.

Oshima su Furyo - «Ho dedicato trent'anni al cinema, dei quali venticinque alla regia. È stata da parte mia una scelta deliberata, il che non significa tuttavia che fosse cosciente. Se mi sono orientato verso il cinema, è proprio perché non capivo cosa mi affascinasse in esso. Potrei dire la stessa cosa del romanzo di sir Laurens van der Post, The Seed and the Sower. Quando lo lessi per la prima volta, nel 1978, ebbi immediatamente il desiderio di ricavarne un film. Ottenni senza difficoltà l'autorizzazione di sir Laurens, ma, per diverse ragioni – principalmente econimiche – impiegai cinque anni a realizzare questo progetto. Nell'autunno del 1982, dopo le riprese, dovetti tenere davanti a dei giovani di Kyoto una conferenza su alcuni grandi classici del cinema giapponese. Scelsi un film in particolare, ed è solamente dopo averlo visto che capii infine pienamente ciò che mi aveva spinto a girare Furyo. Questo film s'intitola La pattuglia ed è stato realizzato nel 1938 da Guryu Tasaka. Fu il primo film giapponese a essere premiato a un festival internazionale (per la precisione, a Venezia). Descrive un episodio della guerra cino-giapponese, ma, fatto sorprendente, non vi si vede mai il “nemico”, neppure la minima traccia di un soldato cinese. Cinque esploratori partono in ricognizione, e tutto ciò che si vede sullo schermo sono le loro peripezie e l'angoscia dei soldati che aspettano il loro ritorno al campo. Io sapevo, beninteso, con che spirito questo film era stato girato. Ruth Benedici dice, in Il crisantemo e la spada, che i film di guerra giapponesi non mostrano né parate né spiegamenti d'artiglieria, né manovre gloriose, ma quasi sempre dei soldati che camminano interminabilmente nel fango, in preda a una fatica crescente, e che si dirigono verso assalti dall'esito incerto… Sospetto che Ruth Benedici abbia pensato a La pattuglia scrivendo questo testo. Tuttavia, ho avuto uno shoc vedendo La pattuglia, perché vi ritrovavo lo stesso approccio dei film di guerra attuali.»