Piccolo Buddha di Bernardo Bertolucci

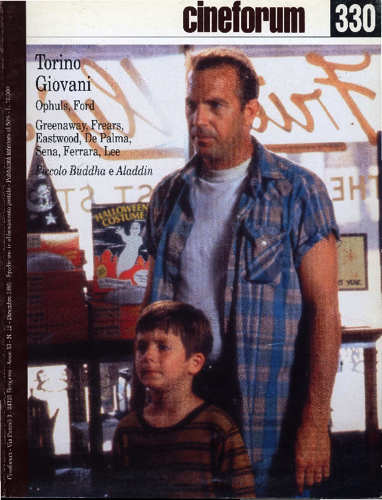

Questa sera alle 23.15, La7 manderà in onda Piccolo Buddha di Bernardo Bertolucci, film con il tempo rivalutato ma allora, nel 1993, al momento dell’uscita, molto criticato. Non fece eccezione Tullio Masoni, che sul n. 330 di Cineforum esaminò a fondo i problemi del film. Che per contrasto possono anche farne emergere i pregi. (Clicca qui per acquistare la versione pdf del n. 330 della rivista).

-----------------------------

[…] il film di Bertolucci è imprescindibile dalla storia del kolossal e dalla sua “economia-politica”, ma la verifica più importante da fare resta quella filmografica e va riferita, piaccia o meno, alla “trilogia” esotica. Sono fra coloro che hanno guardato con interesse all'impresa dell'Ultimo Imperatore e, pur con maggiori riserve, all'avventura sahariana. Nel primo riconoscevo

un'autentica freschezza affabulatoria (prima parte e conclusione) e nel secondo, al di là dei fastidi non secondari dello standard visivo-fotografico (Serge Daney, molto severamente, lo aveva definito sui «Cahiers»: «Un défilé au Sahara»), una sincera vocazione per lo sperdimento. Riconoscevo infine a Bertolucci una rispettabilissima dignità nel compromesso fra esigenze d'autore e alta spettacolarità laddove il tema del chiuso, cioè anche della provincia, manteneva una sua tangibilità nonostante il gigantismo, e l'autobiografia ritrovava sia pur faticosamente una coerenza poetica. Un conto è annegare nel kolossal, un altro è lavorarci col senso visibile della contraddizione.

Credo insomma valesse più per L'ultimo Imperatore che per Piccolo Buddha ciò che Bertolucci medesimo ha dichiarato di recente: «Racconto questa storia perché mi appartiene, sono uno di quei ragazzini cresciuti dentro una famiglia troppo felice e protettiva a cui non è stato dato di scontrarsi con l'aggressività, la violenza, il male esterno». («Ciak» n. 12, 1993, intervista a Piera Detassis).

Piccolo Buddha vorrebbe, o dovrebbe, esprimere il distacco e allo stesso tempo avvicinare a mistero del buddismo tibetano; la sontuosa “naiveté” della favola di Siddharta dovrebbe accompagnarci con la semplicità disarmata di una parola ricondotta all'essenza. Ma il percorso mediante il quale ciò è avvenuto, poteva o no restare leggibile? Vale a dire: la rinuncia che Bertolucci compie rispetto ai propri contrasti equivale davvero al loro superamento?

[…] Il limite più grave credo riguardi l'uso della parola (in campo e fuori) e il rapporto con le immagini che lo risolve. Ricostruendo nel modo più elementare la favola di Siddharta, con ciò incrociando fin troppo scopertamente luoghi (universali?) della fede cristiana: analogia con San Francesco, consonanze evangeliche, la metafora della “via di mezzo” che ripropone l'eterodossia di Gesù Cristo quando trascura il precetto del sabato, la sabbia del mandala" come la polvere, e così via, Bertolucci dissecca le parole dell'illuminazione e del risveglio fino a dar loro l'astrattezza del luogo comune.

Così la parola “già sintetica” (cioè non “mostrata” nel suo percorso di purificazione) assume la distanza dell'enunciazione, e, nel contempo, l'immagine che la corrisponde si fa prolissa. Uno squilibrio, o forse una ulteriore necessità del “rito sommario”, che conduce fatalmente a due speculari, e negative, forme di retorica: quella di una parola che tocca la banalità, e quella di una scena segnata dall'invadenza degli apparati e dalla seduzione decorativa.

A proposito di semplicità Bertolucci ha richiamato diverse volte, nelle interviste, il Francesco di Rossellini. Tutto serve vien da risponder e, ma non scherziamo. La sublime stoltizia del personaggio rosselliniano si manifesta in uno spazio "reale" ristretto per aprire allo sconfinamento fantastico. E questo sconfinamento si percepiva ampio proprio per l'usualità del luogo visibile, per la sua consuetudine; quanto alla parola, era certo pronunciata con rarefazione (una parola "sintetica", dunque) ma in una economia d'immagine capace di renderla sospesa, cioè di declinarla con una materia "povera" solo in apparenza.

Al Bertolucci di Piccolo Buddha accade piuttosto il contrario, tanto che mi sembra di riconoscere il meglio proprio in certe scelte “sofisticate”: alludo all'alternanza di blu e rosso (e al rosso-oro che trasforma il blu nel finale), o al raffinato gioco di trasparenze a Seattle (dove si può leggere la fredda futilità di certa vita contemporanea), e alludo soprattutto al movimento continuo della macchina da presa, ben più efficace a esprimere il flusso inesauribile dello spirito nei corpi, che non la volenterosa e scolastica, ma piatta, divulgazione della teoria.