Bergman 100: Sinfonia d'autunno

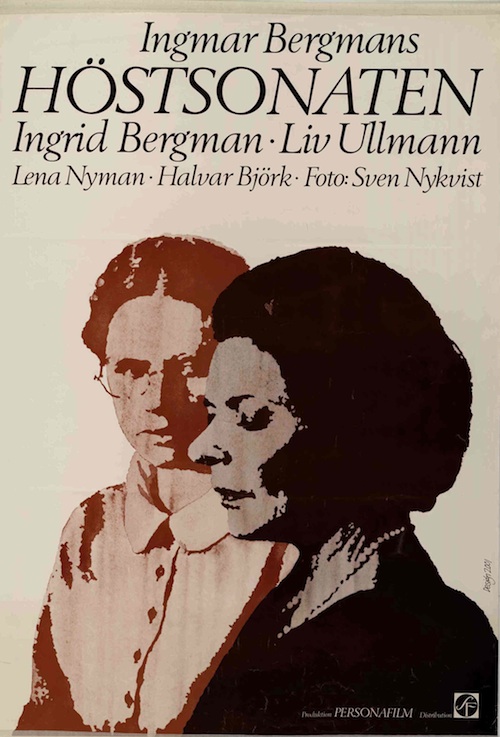

Sinfonia d'autunno (Höstsonaten, 1978)

Nel 1973 Ingrid Bergman è presidente di giuria a Cannes. Vede Sussurri e grida e come anni prima con Rosselilini, scrive a Ingmar. Dopo un periodo segnato dai guai col fisco, il Maestro la chiama: il film è Höstsonaten, “sonata d’autunno”, non “sinfonia” (il titolo italiano deve essere sempre più enfatico). E in effetti è un film da camera, una sonata a due, in sostanza, tra Eva, la moglie di un pastore (Liv Ullmann), e la madre Charlotte, pianista di fama (la Bergman). Bergman mette la sua omonima in una condizione di “amalgama”, anche se paradossale, però funzionale alla descrizione di ferite che non si possono rimarginare, con Ullmann che recita in svedese senza nascondere l’accento norvegese e Ingrid ormai assuefatta all’inglese e a uno stile “internazionale”: sono come due elementi che non riescono più a entrare in relazione, a capirsi, nemmeno a reagire umanamente alla violenza verbale. Anche i loro colori, come i loro temperamenti, sono opposti, complementari (e, d’altronde, la vera opposizione “linguistica” è sull’interpretazione del preludio n.2 di Chopin). Il dramma culmina con una regressione di Eva, che alla prima apparizione sembra una donna matura, ma nello sviluppo del film si fa sempre più goffa e bambina, fino a rinfacciare alla madre di essere la causa della malattia della sorella Helena, e di non essersi mai sentita amata. In controcampo, la Bergman è intrappolata in una dimensione "meta": sarà anche una pianista, ma il personaggio è lei stessa, o un suo fantasma; le figlie, il compagno morto sono anche loro fantasmi trasfigurati, del suo passato e del suo presente. Una trappola ancora più evidente verso il finale, con la contrapposizione tra la Natura che circonda Eva, che rimette in discussione il proprio comportamento, e il teatrino della carrozza ferroviaria, con il mascherino del finestrino esplicitato, in cui Charlotte racconta a sé stessa e all’amico Paul tutta un’altra storia: una menzogna che solo un primo piano senza trucco può sanare.