Bergman 100: Il posto delle fragole

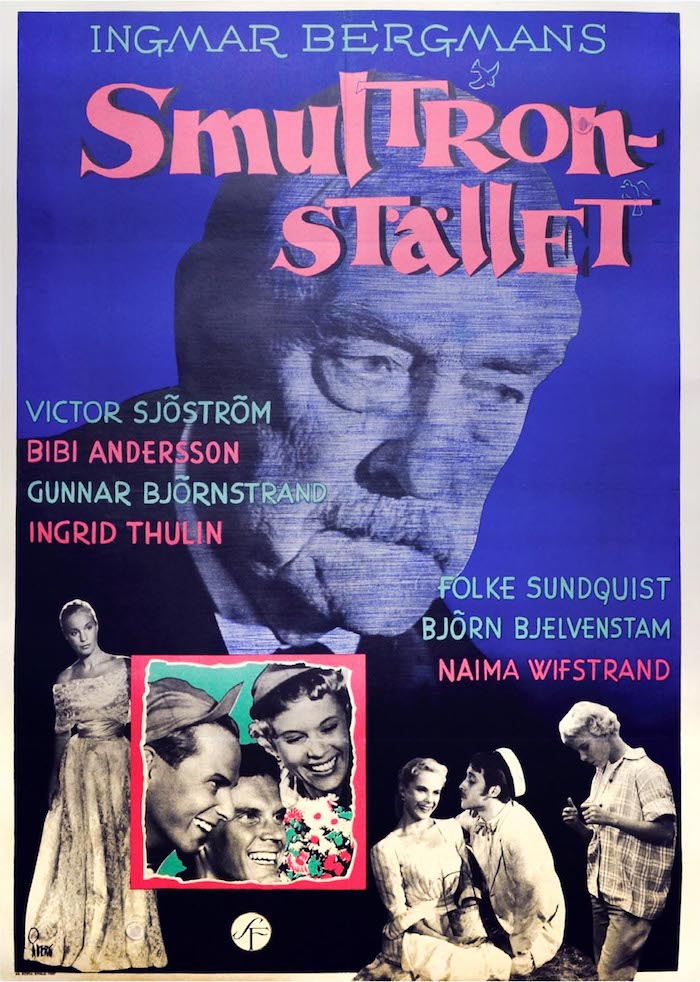

Il posto delle fragole (Smultronstället, 1957)

Un film talmente grande che per riuscire ad afferrarlo tutto non bastano dieci visioni, figuriamoci per scriverne… 1957, Bergman non ha ancora quarant’anni quando realizza quest’opera, che sta a metà della sua filmografia e ha le sembianze di un testamento spirituale. Vita, morte, ricordi, rimpianti, tormenti, insicurezze. È un film di bilanci esistenziali Il posto delle fragole, ma anche (tanto) altro.

Una riflessione sulle occasioni perdute, prima di tutto: fra i personaggi più autobiografici di Bergman il vecchio professor Borg è un uomo che ha passato la vita a osservare gli altri e lasciarsi scorrere il tempo addosso, rinunciando ai rapporti sociali e trascurando quelli familiari. I personaggi che gli stanno attorno nel film agiscono, scelgono, vivono: un privilegio che lui non si è mai concesso.

E poi è un road movie in un’epoca in cui i road movie (quasi) non esistevano: il viaggio non è solo una metafora dell’esistenza, ma un percorso ineluttabile che fa rima con la morte, un sentiero che non si può non intraprendere e non si può interrompere, nemmeno prolungando le tappe o moltiplicando le soste (come quella al posto dove crescono le fragole, un luogo che svanisce, è offuscato dalla nebbia dei ricordi, forse non è mai esistito).

E soprattutto è un horror: le sequenze oniriche sono esperienze di terrore indelebili. L’uomo senza volto, il protagonista che osserva il proprio cadavere, la risata della donna morta atterriscono e terrorizzano più di qualsiasi horror mai girato. E chi lo sapeva che Bergman potesse farci tanta paura?