La guerra muta

Tanto per smentire quelli che pensano che il cinema non parlato sia un orto chiuso destinato a vecchi e nuovi sognatori distaccato dall'attualità, due delle gloriose Giornate del Cinema Muto, 44ma edizione, a Pordenone dal 4 all'11 ottobre, si sono relazionate con brillante spettacolarità all'attualità più drammatica.

Mercoledì 8 la serata è stata dedicata a un evento speciale, a ricordarci da una parte quanto la guerra sia sempre ideologicamente sporca, dall'altra quanto per Gaza (e la Palestina tutta) non si tratti tragicamente di una prima volta, lembo di terra violentato e massacrato da tutti gli eserciti sulla pelle degli abitanti.

Il sipario si è aperto con la proiezione di The German Retreat and Battle di Arras, una raccolta di documenti girati nel 1917 sull'avanzata delle truppe anglosassoni alla riconquista del territorio del comune francese di Arras, quasi ai confini del Belgio. Nonostante l'evidente intento propagandistico (il film tace sulle ingenti perdite di truppe Sudafricane e fucilieri scozzesi e i quattro registi furono rigorosamente accompagnati solo in luoghi designati per organizzare le riprese), impressiona la devastazione generale, i crateri nel terreno, le esplosioni dei bombardamenti. Terzo capitolo di una antologia bellica britannica comprendente anche La battaglia della Somma e La battaglia dell'Ancre, il film è supportato da una colonna sonora composta ad hoc da Laura Rossi, suggestioni britteniane e tanti cori, ed eseguita dall'Orchestra da camera e dal coro di Pordenone.

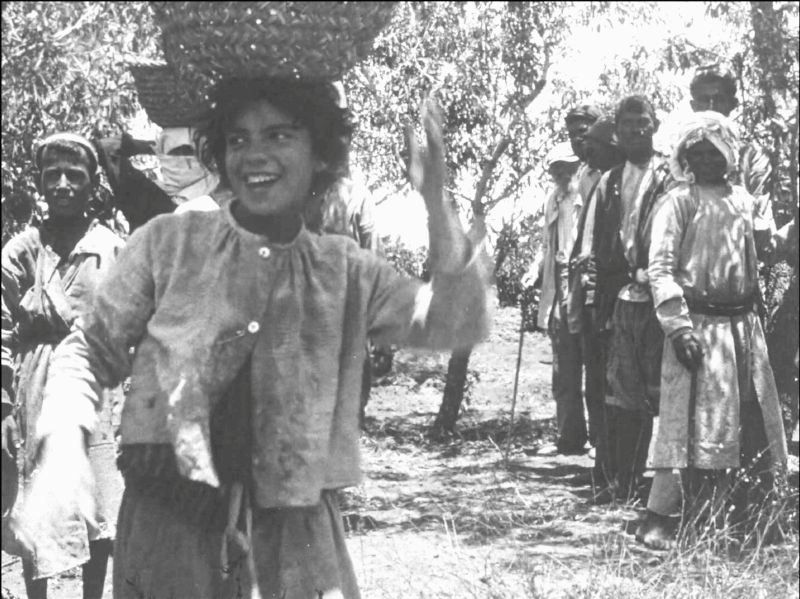

Ancora più impressionante il documentario successivo, Palestine -A Revised Narrative (del 2024 ma con riprese del 1917), montato e musicato (colonna sonora elettronica di sicuro effetto) da Cynthia Zaven. Racconta episodi della conquista anglosassone della Palestina allora dominio dei turchi, con bombardamento e conquista di Gaza e quindi il resto del territorio, Gerusalemme compresa. Colpisce comunque la serenità e la compostezza di una popolazione (peraltro niente affatto in condizioni miserabili) i cui figli e nipoti avrebbero subito angherie ben più gravi e tragiche un secolo dopo. Se le immagini inglesi sottolineano la serenità con cui musulmani, cristiani ed ebrei convivono nei e con i loro luoghi sacri, non mancano momenti oggettivamente “disturbanti”, ad esempio la cronaca della resa di Gerusalemme, con un dignitosissimo sindaco che si consegna a un imbarazzato soldatino con tanto di baionetta sguainata e che non sa bene che fare. Una sala gremita ha salutato con una ovazione i due film.

Il giorno dopo, invece, la guerra vista dal mondo comedy di Hollywood.

Delizioso mediometraggio con protagonista l'oggi colpevolmente dimenticato Harry Langdon, Soldier Man, 1928, regia di Harry Edwards (ma era cosceneggiato dal futuro grande tutor di Langdon Frank Capra che iniziò persino le riprese), è un altro “omaggio” all'allora in auge mondo fantastico di Ruritania, con il protagonista dalla faccia infantile (ma dalle gag mimiche brillanti) nel ruolo doppio di un soldato in guerra e del buffo re di Bomania Strudel XIII; un antipasto stuzzicante e ideale prima di un piatto forte di importanza assoluta: in anteprima mondiale, la proiezione del restauro (dal MoMa) di Charlot Soldato (in originale Shoulder Arms), capolavoro di comicità del 1918, regia dello stesso Chaplin.

Occhio alla data: a prescindere dall'esplosione di gag e invenzioni esilaranti di una star ancora oggi di prodigiosa godibilità, si noti che qui per la prima volta viene mostrata sul set la vita di trincea. Giustamente il critico Dave Kehr fa notare l'assoluta “rottura rivoluzionaria” di un film che faceva sbellicare senza nulla togliere al messaggio pacifista, al confronto di una marea di lunghi e corti propagandistici o ridondanti. Una satira sulla vita del fantaccino medio praticamente solo in leggera differita rispetto alla realtà.

Insomma due serate preziose, all'interno di un programma come sempre vario e articolato, “incastonato” tra l'anteprima del Cirano di Bergerac (1922) di Augusto Genina con il supporto di Mario Camerini (capolavoro da riscoprire) e la serata finale di Accidenti che ospitalità! (Our Hospitality, 1923) opera immortale di Buster Keaton, che è peraltro il simbolo stesso delle Giornate del Cinema Muto, manifestazione unica nel panorama mondiale dei festival, dirette da Jay Weissberg e con la presidenza di Livio Jacob.