Diane Keaton, attrice e personaggio di un’epoca

Quando Diane Keaton è morta improvvisamente, l’11 ottobre 2025, Woody Allen ha dichiarato, tra l’altro, che "Il suo volto e la sua risata illuminavano ogni spazio in cui entrava" e "la sua grande risata ancora mi risuona nella testa".

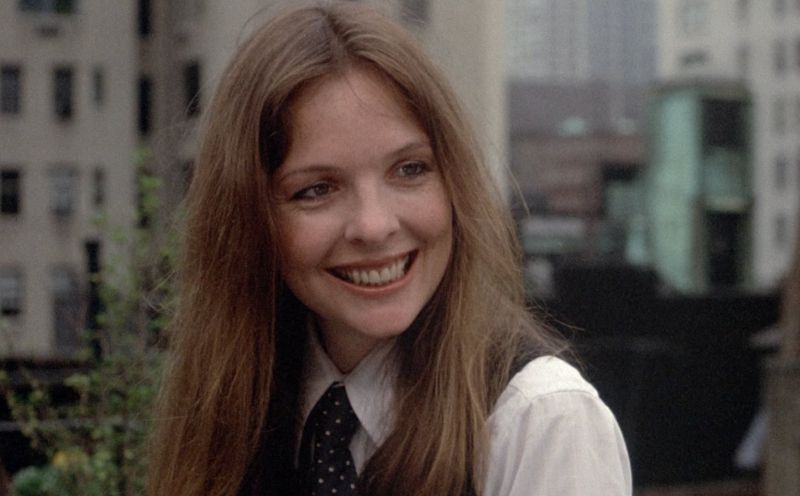

Il sorriso e la risata di Diane Keaton, che iniziavano da un’accensione dello sguardo, emanavano una luminosità che apparteneva solo a lei: la luce di un umorismo irriverente e dissacrante, peculiare dell’energia disinibita della giovinezza, vivacissimo e gioiosamente sensuale e malizioso, ispirato dal piacere della libertà, non solo erotica, e della spregiudicatezza ma senza malignità. La luce del suo umorismo divampava poi nelle sue belle labbra quando si aprivano in una risata assoluta e carnale che sembrava avvolgere tutto il suo corpo, rimasto sempre esile e snello anche nella maturità. Il sorriso e la risata di Diane Keaton erano l’espressione di un nuovo modo di essere donna che è riuscito a manifestarsi in tutta la sua ricchezza soprattutto negli anni ‘70, in un breve periodo di utopie e ideali destinati ad essere soffocati dal rapido e brutale riflusso successivo. Diane Keaton è stata sia un’interprete che un personaggio di quella nuova identità femminile.

Nata a Los Angeles il 5 gennaio 1946 da un ingegnere cattolico originario dell’Irlanda e da una fotografa dilettante, Diane Hall è attratta precocemente dalle scene teatrali e guarda alla personalità orgogliosamente indipendente e allo stile di recitazione di Katharine Hepburn come ad un modello. Si diploma nel 1963 alla Santa Ana High School di Santa Ana, in California, quindi frequenta corsi di teatro all'Orange Coast College di Orange. Decide di assumere il cognome della madre, Keaton, per distinguersi da un’omonima, e recita in numerosi spettacoli dilettanteschi per l'Actors' Equity Association, quindi entra nella Neighborhood Playhouse, a New York, dove segue la tecnica di recitazione creata da Sanford Meisner e basata sulla reazione spontanea e istintiva dell'attore piuttosto che sull'analisi psicologica del personaggio.

Nel 1968 ha la sua prima occasione rilevante a Broadway, nel musical Hair dove interpreta una delle protagoniste, Sheila, sotto la regia di Tom O'Horgan, al Biltmore Theatre, dove lo spettacolo rimarrà fino al 1972. Keaton aderisce con assoluta spontaneità alla carica del suo personaggio ma rifiuta di mostrarsi nuda alla fine del primo atto, come era previsto. Nell’autunno del ‘68 viene scelta da Woody Allen per il suo spettacolo teatrale Play it Again, Sam, che riscuote grande successo, segna l’inizio di una relazione sentimentale destinata a durare fino al 1974 ma soprattutto inaugura uno dei sodalizi più originali e leggendari fra un attore e un’attrice che ha una sua fisionomia autonoma e che aggiunge una speciale complementarità alle scene con il suo humour, la sua mimica, la sua espressività dotata di un vasto registro (sia sottile e sfumato che clownesco).

All’inizio del nuovo decennio, Diane Keaton debutta nel cinema con Amanti ed altri estranei (Lovers and Other Strangers, 1970) di Cy Howard ma il suo primo ruolo importante è Kay Adams, la moglie di Michael Corleone/Al Pacino ne Il Padrino (The Godfather, 1972) e nei successivi film della trilogia, Il Padrino parte II (The Godfather part II, 1974) e, più lontano nel tempo, Il Padrino parte III (The Godfather part III, 1990) di Francis Ford Coppola. È un personaggio agli antipodi di quelli che contraddistingueranno la sua personalità di attrice perché è “una donna in un mondo di uomini”.

Il ruolo che segna la sua definitiva affermazione cinematografica è Linda nella versione cinematografica della pièce di Allen, diretta da Herbert Ross, Provaci ancora, Sam (Play It Again, Sam, 1972). È l’inizio di una nuova coppia che segna una svolta nella commedia statunitense perché caratterizzata dall’ironica mimesi di nevrosi, frustrazioni e insicurezze ma, per quanto riguarda i personaggi femminili, anche da una decisa affermazione della sua libertà e autonomia. È lo stesso Allen a dirigerla nella commedia futuribile e distopica Il dormiglione (Sleeper, 1973), che riscuote meno successo e poi nella spassosa parodia dei grandi romanzi russi, Amore e guerra (Love and Death, 1975), dove, in una sequenza, Keaton dà vita anche ad un ironico e al tempo stesso devoto omaggio a Persona di Bergman. Un trionfo sarà poi Io e Annie (Annie Hall, 1977) che segna la definitiva creazione del suo personaggio di giovane donna, dall’attrice definita “una versione idealizzata di se stessa”, al tempo stesso disinibita e complessata, nevrotica e autonoma, forte e fragile, la cui emancipazione si esprime anche negli abiti che indossa: infatti Diane/Annie si veste esclusivamente con abiti maschili e inventa un suo stile androgino basato su cravatte, gilet, pantaloni e cappelli Borsalino. Per Io e Annie non ricorre ad un costumista ma è lei stessa a scegliere i suoi indumenti ispirandosi alle donne eleganti del quartiere SoHo di New York e agli abiti indossati da Katharine Hepburn nel film Il diavolo è femmina (Sylvia Scarlett, 1935) di George Cukor. Il suo abbigliamento in Io e Annie ispirerà, una dozzina di anni dopo, quello di Meg Ryan in Harry, ti presento Sally… (When Harry Met Sally…, 1989) di Rob Reiner.

Per il film di Allen, Diane Keaton ottiene il Premio Oscar quale miglior attrice ma nel frattempo ha interpretato uno dei più grandi ruoli della sua carriera, Theresa Dunn, l’insegnante dalla doppia vita, irreprensibile durante le ore diurne e vorace e randagia in quelle notturne, in In cerca di Mr. Goodbar (Looking for Mr. Goodbar, 1977) di Richard Brooks. È un personaggio complesso e contraddittorio, una giovane donna segnata dalle repressioni dell’educazione cattolica e desiderosa di vivere la propria sessualità ma che finisce per subire proprio le violenze delle più malate frustrazioni della cultura patriarcale. Il film di Brooks sembra involontariamente annunciare la fine prematura di un’epoca di sogni libertari e progressisti che trovano nella personificazione della femminilità tragica di Diane Keaton un volto e una presenza di grande espressività drammatica.

Ancora affrontato con intensità, è il nuovo ruolo nel primo film drammatico di Allen, Interiors (1978), seguito dalla bellissima e fortunatissima commedia malinconica Manhattan (1979), dove Keaton è Mary Wilkie, che all’inizio sembra solo una divertente caricatura di una tipica snob del distretto “intellettuale” di New York ma in seguito si rivela ben più sfumata e sfaccettata e soprattutto conferma la personalità autonoma e indipendente della donna della fine degli anni ‘70. Un bel personaggio, Louise Bryant, la giornalista femminista statunitense d’inizio ‘900, le viene offerto da Warren Beatty nel kolossal che dedica a John Reed, Reds (1981), un personaggio che la stessa Keaton definisce come una “donna qualsiasi che si considera straordinaria ma che in realtà è assai ordinaria. Conosco questo sentimento di ansietà”.

Drammatici sono anche i ruoli che interpreta in Spara alla luna (Shoot the Moon, 1982) di Alan Parker (1982) e nel thriller La tamburina (The Little Drummer Girl, 1984) di George Roy Hill (1984), tratto da un romanzo di Le Carré, che però si rivela una delusione anche al boxoffice, mentre un disastro commerciale è Fuga d’inverno (Mrs. Soffel, 1984) di Gillian Armstrong, nonostante l’eccellente performance drammatica della Keaton, nel ruolo della moglie del direttore di un carcere dei primi del ‘900 che si innamora di un detenuto (Mel Gibson) e lo aiuta a fuggire. Il rifiuto del pubblico verso questi ruoli sembra legato al mutamento del vento, ormai definitivo. Anche il ritorno della Keaton alla commedia, con Crimini del cuore (Crimes of the Heart, 1986), di Bruce Beresford, nonostante sia affiancata da Jessica Lange e Sissy Spacek, non ottiene il successo sperato.

Nel 1987 decide di cimentarsi nella regia e se il debutto Heaven (1987) è un documentario non eccelso sulla vita oltre la morte, più interessante è il suo apporto alla miniserie Twin Peaks (1991) di David Lynch con Schiavi e padroni (Slaves and Masters) ma le sue regie successive, perlopiù di “mestiere”, apporteranno poco alla sua carriera.

Dopo essere apparsa in un cameo in Radio Days (1987), la struggente rievocazione di Allen dell’epoca d’oro della radio, Diane Keaton ritrova i favori del box office con una nuova commedia, Baby Boom (1987) di Charles Shyer, dove incarna una yuppie avidamente carrierista che scopre la maternità e ne viene “redenta”. Il film, però, segna anche la banalizzazione del suo personaggio e il suo appiattimento all’interno di commedie formattate e prevedibili che si susseguono in modo sempre più anodino nella sua carriera, fino alla fine. Spesso l’interpretazione della Keaton rimane l’unica ragione d’essere di questi film e lo stesso discorso vale anche per quelli drammatici che interpreta dalla fine degli anni ‘80, come il mediocre Diritto d'amare (The Good Mother, 1988) di Leonard Nimoy. Convenzionali sono anche i fortunati remake Il padre della sposa (Father of the Bride, 1991) e Il padre della sposa 2 (Father of the Bride II, 1995) di Shyer, l’altrettanto fortunata commedia Il club delle prime mogli (The First Wives Club, 1996) di Hugh Wilson, che la unisce ad altre commedianti di rango quali Bette Midler, Goldie Hawn, Maggie Smith e Sarah Jessica Parker, e il drammatico La stanza di Marvin (Marvin's Room, 1996) di Jerry Zaks, dove almeno si può ammirare il suo confronto con Meryl Streep e Leonardo DiCaprio. Un’eccezione alla lunga trafila di film modesti è rappresentata dal suo ottavo e ultimo film interpretato accanto a Woody Allen, Misterioso omicidio a Manhattan (Manhattan Murder Mystery, 1993), dove Keaton conferma le sue infinite potenzialità umoristiche e la leggerezza incantevole della sua verve.

Negli anni 2000 partecipa alla produzione di Elephant (2003) di Gus Van Sant e continua a inanellare una serie di commedie trascurabili (nonostante il cast) con l’eccezione di Tutto può succedere (Something's Gotta Give, 2003) di Nancy Meyers, che riscuote un trionfale successo e dove forma un’inedita, spassosa e affiatata coppia con Jack Nicholson. La sua interpretazione, illuminata da una grazia che la maturità fisica non ha appannato, costituisce uno dei pochi motivi d’interesse della commedia drammatica La neve nel cuore (The Family Stone, 2005) di Thomas Bezucha.

Arrivano i riconoscimenti alla carriera: nel 2007 le viene tributato un omaggio al Lincoln Center di New York e l’8 giugno del 2017 Woody Allen le consegna l’AFI Life Achievement Award al teatro Dolby di Los Angeles. Continua a recitare in numerosi film e, caso raro a Hollywood per chi ha superato i sessant’anni, mantiene lo statuto da protagonista ma sempre in storie corali, dove è affiancata da altri prestigiosi coetanei e coetanee o da attori più giovani e si tratta perlopiù, di commedie che riciclano le stesse ricette, da Darling Companion (2012) di Lawrence Kasdan, con Kevin Kline e Dianne Wiest, a Big Wedding (The Big Wedding, 2013) di Justin Zackham, dove divide la scena con Susan Sarandon e Robert De Niro, a Mai così vicini (And So It Goes, 2014) di Rob Reiner, con Michael Douglas. Ha un ruolo secondario nella miniserie televisiva The Young Pope (2016) di Paolo Sorrentino, quindi ottiene un buon successo commerciale in coppia con Jane Fonda in Book Club - Tutto può succedere (Book Club, 2018) di Bill Holderman, che avrà un seguito nel 2023. I suoi ultimi film sono ancora commedie corali, che corrispondono a sitcom televisive allungate e irrobustite ma poco di più: Amore, matrimoni e altri disastri (Love, Weddings & Other Disasters, 2020) di Dennis Dugan con Jeremy Irons, Jesse McCartney e Dennis Dugan, Ti presento i suoceri (Maybe I Do, 2023) di Michael Jacobs, con Richard Gere, Susan Sarandon e Emma Roberts e l’ultimo, Camp estivo (Summer Camp, 2024) di Castilel Landon, con Kathy Bates, Alfre Woodard, Beverly D'Angelo e Eugene Levy, che passa inosservato negli Stati Uniti e in Italia esce direttamente sulle piattaforme.

Gli interessi e le passioni di Diane Keaton non si limitavano al cinema: possedeva una significativa collezione di fotografie che è stata oggetto di varie pubblicazioni (Reservations, 1980, Still Life: Hollywood Tableaux Photographs, 1983, Mr. Salesman, 1993 e Clown Paintings, 2002). È stata anche un membro attivo della Los Angeles Conservancy, istituto che tenta di preservare i monumenti storici di Los Angeles e la stessa Keaton si è impegnata, tra l’altro, per fare restaurare l'Ennis House, una casa costruita nel 1924 da Frank Lloyd Wright. Ha pubblicato due libri di memorie, Then Again (2011) e Fratello e sorella (Brother & Sister - A Memoir, 2020) e un libro di considerazioni sulla bellezza e contro la chirurgia estetica, Let's Just Say It Wasn't Pretty (2014).

Sono emanazioni della fama di un’attrice-personaggio che, dopo Woody Allen, non ha più trovato un regista con cui stabilire un sodalizio creativo all’altezza del suo talento, e neanche dei ruoli al livello della Theresa Dunn di In cerca di Mr. Goodbar. Come se il cinema hollywoodiano, dopo i primi anni ‘80, fosse diventato troppo piccolo, conformista e meschino per la ricchezza del suo talento.