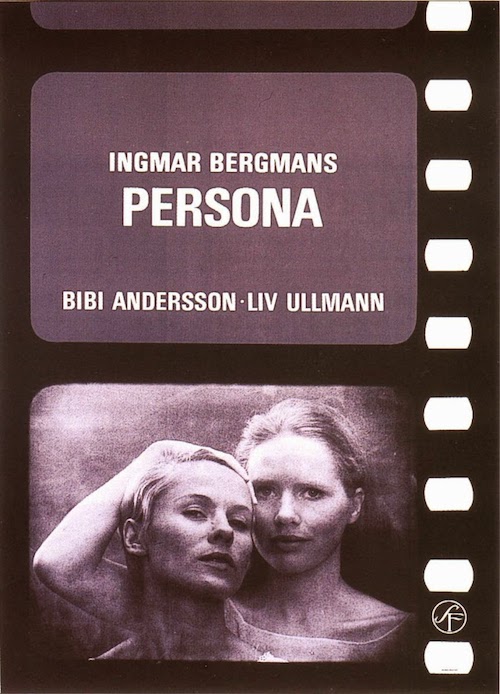

Bergman 100: Persona

Persona (1966)

Il film della svolta per Bergman, in fuga sull'isola di Fårö, immerso nella sua depressione, in crisi espressiva. Al centro ancora il silenzio, questa volta di un’attrice rimasta senza parole in scena (e quel primo piano di Liv Ullmann prima smarrita e poi inspiegabilmente beffarda è uno dei più enigmatici mai girati): da lì l’ingresso in un cinema sperimentale, ambiguo, indecifrabile, doppio, e l’avvicinamento faccia a faccia con l’enigma stesso della creazione. Quel bambino che all’inizio del film poggia la mano sul volto sfocato di donna - forse la madre, forse le due protagoniste, forse gli infiniti volti della femminilità irraggiungibile per lo sguardo maschile - è Bergman stesso, è ogni spettatore, è ogni persona separata dal proprio desiderio ridotto a immagine. «Il primo piano del volto di donna», ha scritto Thomas Elasaesser, «visualizza il cinema come una finestra che unisce e separa; invita a essere toccato ma ci lascia soli (esattamente come il ragazzino) nell’incertezza di una promessa». Quali altri registi possono dire di essersi così avvicinati all’essenza del cinema?