25 x 2000: Gran Torino

8. Gran Torino

di Clint Eastwood (2008)

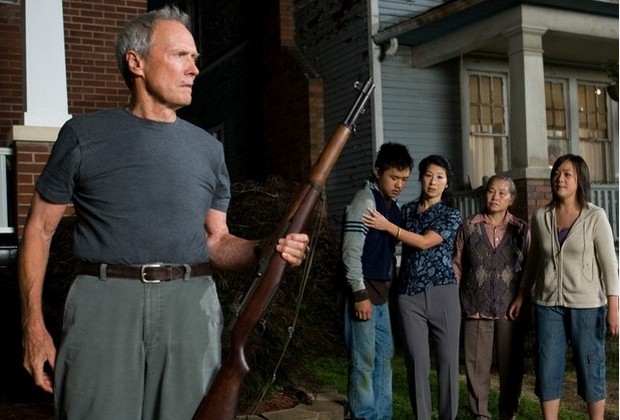

Un pensionato vedovo sta seduto nel suo portico con una cassa di birra e un anziano labrador sdraiato ai suoi piedi. Nel vialetto di accesso al garage s'intravede una splendida Gran Torino degli anni 70, mantenuta in perfetta efficienza. L'ha costruita lui, quando era operaio alla Ford. Il vecchio, Walt Kowalski, ringhia, sputa e borbotta insulti alla vecchia cinese del portico a fianco, che gli risponde nella sua lingua. È stizzoso, burbero, razzista, alienato dai propri figli e (peggio ancora) dai nipoti e ostile a quasi tutto il vicinato, composto per lo più da famiglie Hmong, gli asiatici alleati dell'Occidente durante la guerra d'Indocina, che negli anni 70 emigrarono in America per sfuggire alle persecuzioni. Nella strada di Highland Park (sobborgo di Detroit) dove abita Walt ormai vivono soprattutto "musi gialli", "negri", "mangiafagioli", alcuni organizzati in bande di teppisti violenti. Ormai la vita passa davanti, di fianco, a Walt, finché due giovani Hmong non aprono uno spiraglio di comunicazione. Asciutto, elegante, lineare, perfetto, Gran Torino è uno dei film più lucidi e morali di inizio XXI secolo: questo Callaghan (o Will Munny, o Josey Wales, o ranger Garnett) incazzato, che ancora non si è ripreso (come Alvin di Una storia vera, come gli States) dai sensi di colpa del passato, scopre solidarietà, affetto, buon cibo e istintiva comprensione nel mondo degli occhi a mandorla. E decide, per loro, per sé, per il suo passato, di dare una risistemata al vicinato: fa rappezzare una casa in rovina, dà una lezione alla gang dei violenti, affida a mani sicure la Gran Torino, la labrador Daisy, lo spirito dell'America democratica. Lui, di origine polacca, cresciuto tra italiani e irlandesi, li affida ai Hmong.

Benvenuti nell'unico terzo millennio possibile per un uomo giusto come Walt Kowalski (e come Clint Eastwood).