Agnès Varda, lo sguardo in movimento

In una sequenza di Visages Villages (2018), l'artista e co-autore del film, JR, chiede a Agnès Varda se abbia paura della morte e lei gli risponde: «No, non credo ma ci penso spesso. Non vedo l'ora di esserci». «Perché?» «Perché sarà finita».

In queste parole apparentemente contraddittorie, si ritrova lo spirito dell'autrice di L'Une chante, l'autre pas: la morte come spazio, come dimensione, come luogo dove andare. Forse per la curiosità di andare a vedere che cosa sia, morire. E affermare che non si vede l'ora di precipitarvi, nella dimensione della morte, laddove era probabilmente vero il contrario – conoscendo il vorace amore per la vita di Agnès Varda – non soltanto per gusto del paradosso ma anche perché, dato che è una destinazione obbligata, allora tanto vale sfidarla e andarci il prima possibile, così da finirla una volta per tutte di pensarci e di pensare ai segni che la annunciano – il decadimento fisico, il calo delle energie, l'appannamento.

Paradossalmente, in quelle poche parole si condensavano lo humour e l'inesauribile amore per la vita di questa artista che ha attraversato un secolo di storia, che ha vissuto gli ultimi decenni dell'età aurea del cinema, l'epoca della Nouvelle Vague e dei nuovi cinema (Cléo dalle 5 alle 7, 1962), la contestazione (Black Panthers, 1968), il riflusso e la restaurazione, l'avvento del digitale e delle tecnologie leggere, con lo stesso spirito, la stessa orgogliosa marginalità rispetto all'industria culturale e alle sue mode. Sempre animata da una necessità di cercare la bellezza nella semplicità, nel caso, nel corpo della realtà, dei paesaggi e degli individui, non senza far udire la sua voce, la sua critica, la sua analisi acuta e penetrante dei fenomeni sociali che stiamo vivendo, spesso con un significativo anticipo rispetto ai tempi (si pensi ai motivi ecologici presenti in Senza tetto né legge).

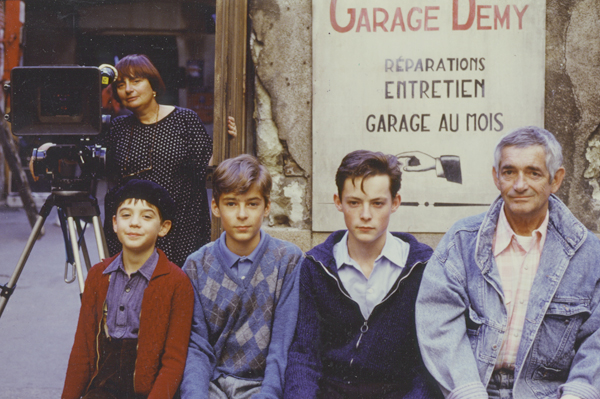

È stata unita da un complesso e profondo rapporto con Jacques Demy e gli ha dedicato un film autenticamente poetico come Garage Demy (1991) per poi occuparsi caparbiamente della salvaguardia della sua memoria e della sua opera con la società Ciné Tamaris. E a settant'anni suonati, in La vita è un raccolto (2000) e Les glaneurs et la glaneuse... deux ans après (2002), è partita per le strade ad affrontare le derive e gli sperperi alimentari del consumismo.

Agnès Varda è sempre stata un'artista inclassificabile, non etichettabile in nessun modo. Apparteneva alla generazione della Nouvelle Vague, di cui era (con Godard) l'ultima grande superstite ma in effetti è più esatto dire che l'abbia precorsa con il suo film d'esordio, La Pointe courte (1955), montato da Alain Resnais e interpretato da Philippe Noiret, che si svolge a Sète. Non un luogo qualsiasi perché quindici anni prima, nel 1940, vi si era insediata con la sua famiglia che proveniva dal Belgio (dove era nata, a Ixelle, il 30 maggio del 1928). Fotografa di formazione, amante del cinema di Bergman, Bresson e Tarkovskij più che di quello statunitense, ha sempre avuto un senso dell'immagine che apparteneva a lei sola, privo di affettazioni e la sua ricerca l'ha condotta a sperimentare forme diverse di cinema, dal cortometraggio al lungometraggio, dalla televisione all’animazione, fino alle installazioni plastiche e fotografiche in una “terza vita” artistica che lei autodefiniva di “visual artist”.

Se esiste una linea che ha attraversato tutto il suo cinema, è quella che si muove dalla dimensione autobiografica per uscire subito all'esterno e andare a vedere e raccontare gli altri, le loro esistenze, per condividere, se è il caso, le loro battaglie, passando con disinvoltura e spregiudicatezza dal documentario alla finzione e contaminandoli insieme in un'unica forma di sguardo rivolto al mondo, ai suoi problemi, ai suoi dolori e ai suoi piaceri.

In una delle ultime interviste rilasciate ai Cahiers du cinéma, agli inizi di aprile del 2018, aveva dichiarato: «Mi piace pensare che in un documentario ho visto e utilizzato delle immagini che non capisco, e che non capirò mai. Bisogna sempre avere uno sguardo in movimento, un udito in movimento, per cogliere ciò che la realtà offre e che si è incapaci di inventare. Rendere ciò che di misterioso esiste nel documentario perché si filma della gente che non si conosce. Ciò che il documentario trasmette in immagini dense di significato perché le si guarda con emozione...»