Takahata, o dello sguardo nostalgico

La principessa Kaguya è ormai salita sul carro che la sta riportando sulla Luna, sua vera casa. Ma prima di arrivare volge un ultimo sguardo verso la Terra. In quello sguardo così denso di nostalgia si chiude l’opera e la carriera di un gigante dell’animazione e della Settima Arte. Quello è, inevitabilmente, lo sguardo di Isao Takahata, venuto a mancare il 5 aprile all’età di 82 anni.

La sua scomparsa è stata percepita sin da subito come un vuoto clamoroso e ci ha costretti a rivedere e ripensare la sua filmografia. Una carriera racchiusa fra due parentesi che si rispecchiano e che riflettono il contenuto complesso e stratificato del suo essere autore.

Un inizio all’insegna dell’amore per la Francia. Takahata, a differenza di molti colleghi che veneravano le meraviglie disneyiane, guardava a Prévert e soprattutto a Paul Grimault, il cui Le Roi et l'Oiseau divenne ben presto un riferimento assoluto per il giovane autore nipponico.

Inizia la carriera alla Toei, in una fase, quella degli anni Sessanta, in cui si ponevano le basi per la storia dei cosiddetti anime. Il periodo alla Toei si struttura attraverso il legame con il giovane Hayao Miyazaki, con cui condivide la passione per le lotte sindacali, ma anche con grandi, enormi figure come Yasuo Ōtsuka e Yasuji Mori e culmina con l’esordio in veste di regista: La grande avventura del piccolo principe Valiant (Taiyo no oji - Horusu no daiboken, 1968), un film che si proponeva come punto di rottura, un’utopia tecnica, stilistica e grafica destinata a fallire e, al tempo stesso, a condizionare definitivamente l’animazione giapponese futura.

A causa di quel fallimento Takahata è stato relegato a ruoli minori fino al florido periodo del World Masterpiece Theatre, un ciclo di serie animate tratte da alcuni classici per ragazzi, che lo porteranno a firmare veri e proprio capolavori come Heidi (sì, non è diretto da Hayao Miyazaki come tutti credono ma da Takahata) o Anna dai capelli rossi.

Poi, dopo film relativamente minori come Jarinko Chie (1981) e Goshu il violoncellista (Sero hiki no Gōshu, 1982), Takahata inizia l’avventura dello Studio Ghibli, da lui fondato assieme a Miyazaki. Ed è qui, forse, che emerge il vero lato autoriale e il sempre più acceso desiderio di sperimentatore. In tanti pensano che l’esordio ghibliano di Takahata sia stato il giustamente celebrato Una tomba per le lucciole ma non è così: è Yanagawa horiwari monogatari (lett. “La storia dei canali di Yanagawa”, 1987), un documentario sulle vicende che hanno portato la comunità di Yanagawa a ripristinare i canali ormai abbandonati e renderla la “Venezia d’Oriente” è il suo primo film per lo Studio Ghibli, sebbene mai distribuito. Un documentario lungo quasi tre ore che galleggia fra i canali dolcemente, mentre ci racconta di un desiderio ecologista che è tutto politico e che definisce il Takahata autore una volta per tutte. Quasi in anticipo rispetto al panteismo estremizzato di Terrence Malick e molto vicino alle suggestioni di Yasujiro Ozu, Yanagawa horiwari monogatari è poesia pura con qualche inserto animato.

Ed è da qui, da queste sospensioni poetiche, che Takahata riparte per consolidare il suo percorso. Il film successivo è Una tomba per le lucciole (Hotaru no haka1988), storia di due fratelli nel desolante dopoguerra giapponese. Un film insostenibile, difficile da assimilare eppure eterno e magnifico. Tre anni dopo firma Pioggia di ricordi (Omohide Poroporo, 1991): un capolavoro, di nuovo e, incredibilmente, un successo di pubblico. La storia di Taeko che, durante le vacanze, torna nei luoghi di quando era bambina, rivive la sua infanzia e fa i conti con il presente, si lega a una concezione della Natura che è vicina ma al tempo stesso distante da quella di Miyazaki. Un’opera che intreccia senza soluzione di continuità intimo e pubblico, infanzia e dimensione adulta, nostalgia e desiderio di speranza, in una visione rigorosa dove i piani si intersecano e si confondono, come il fluire della vita.

Nel 1994 realizza Pom Poko (Heisei tanuki gassen Ponpoko), il suo film più smaccatamente politico. Nel raccontare la guerra dei tanuki contro la cementificazione della foresta, Takahata racconta la propria generazione, con almeno una sequenza straordinaria, quella della parata degli spiriti. Ma ancora, più velatamente, una sensazione di nostalgica amarezza attraversa il film, specie nel finale, ed è qualcosa che riguarderà sempre di più le sue opere future.

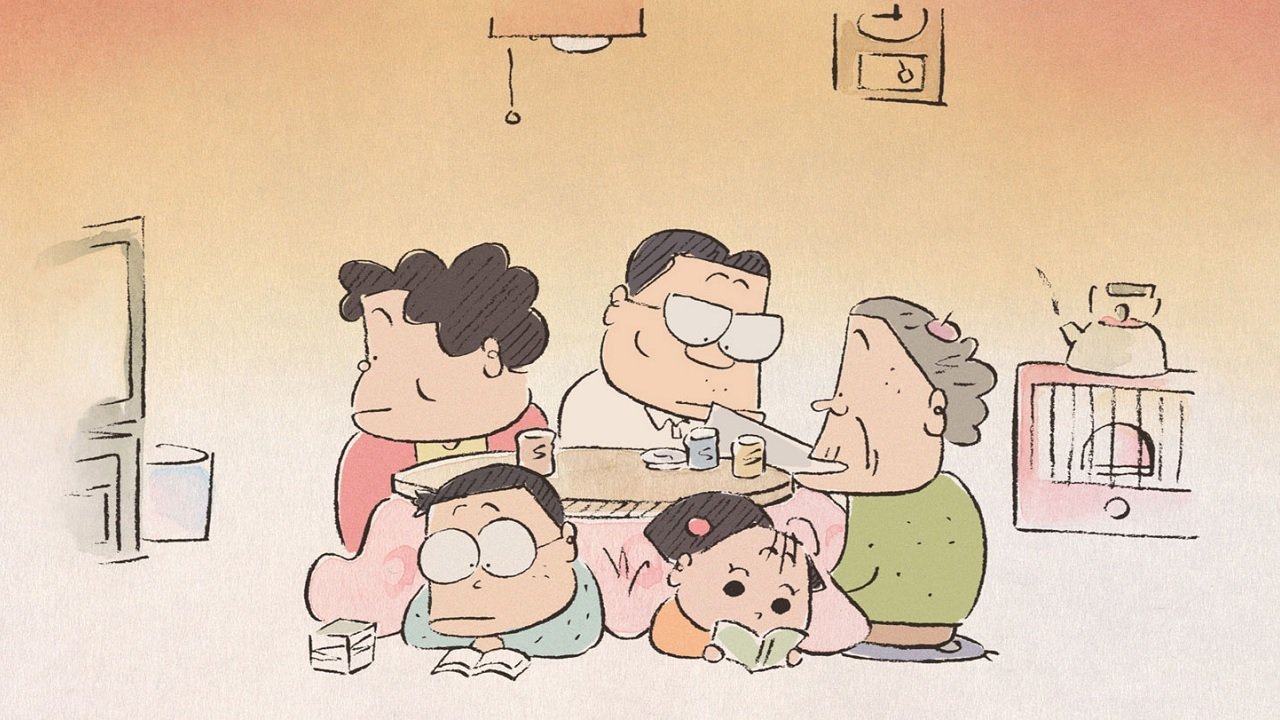

Nel 1999 esce con I miei vicini Yamada (Hōhokekyo tonari no Yamada-kun), dove spinge ancora di più sul fronte della sperimentazione tecnica e della messa in scena. Nel raccontare le quotidiane vicissitudini di una normalissima famiglia giapponese, Takahata apre giganteschi squarci riflessivi di imponente profondità, nascondendoli dietro la facciata di un film apparentemente minore e semplice. Il tutto sotto l’ombra ormai incontrollabile di Miyazaki, assurto al successo mondiale.

Se si esclude il piccolo intervento in Fuyu no hi (2003), film collettivo strutturato come una lunga serie di haiku, l’assenza di Takahata nei cinema è di ben quattordici anni, otto dei quali dedicati a realizzare il suo testamento autoriale: La storia della principessa splendente (Kaguya-hime no monogatari, 2013), un’opera che inseguiva da sempre, tratta da un racconto folcloristico giapponese e immediatamente film assoluto sul vivere, sulla nostalgia del ricordo, delle scelte sbagliate, del passato che non ritorna, di un futuro imperscrutabile.

La storia della principessa splendente, fallimento al botteghino al pari della sua prima opera La grande avventura del piccolo principe Valiant, è la parentesi finale, una chiusa perfetta e definitiva, irripetibile. Un film dove il compromesso si è frantumato contro il desiderio di assoluta arte con cui Takahata ha voluto finire la propria carriera. Una pellicola ancor più trasversale e stratificata dell’altro film-testamento del collega e amico Miyazaki, Si alza il vento. Un quadro in movimento, dove è l’essenza stessa dell’animazione a farsi strumento con cui accarezzare l’occhio e il cuore dello spettatore. E nella sequenza che conclude il film, in quello sguardo nostalgico di cui si diceva all’inizio, si intravede la stessa sensibilità con cui Takahata ha raccontato il nostro mondo con una sincerità intellettuale destinata a riecheggiare negli anni a venire.