Venice Immersive

Shadowtime di Sister Sylvester, Deniz Tortum

Shadowtime è un neologismo inglese pressoché intraducibile in italiano, che descrive quei momenti di vertigine temporale che ci investono durante la nostra vita quotidiana, quando nel bel mezzo delle nostre attività ordinarie ci troviamo a pensare al Big Bang di circa 13,7 miliardi di anni fa, all’espansione dell’universo, o ancora all’imminente collasso climatico. Il termine è stato coniato dal Bureau of Linguistical Reality, un progetto di arte partecipativa creato da Heidi Quante e Alicia Escott, che ambisce a creare un nuovo linguaggio che possa davvero descrivere i cambiamenti epocali a cui stiamo andando incontro nell’era dell’Antropocene. Dunque, gli shadowtimes, queste fasi crepuscolari, non solo ci lasciano cinicamente inermi, facendo apparire la routine quotidiana inutile e senza senso, ma paradossalmente rappresentano una sorta di rifugio mentale, una promessa escatologica, in un mondo che invece richiederebbe la nostra partecipazione attiva.

L’omonima opera VR, realizzata da Kathryn Hamilton, fondatrice della compagnia di teatro sperimentale Sister Sylvester e dall’artista Deniz Tortum, prende spunto proprio da questa vertigine temporale e psicologica per compiere una metariflessione sul medium della VR e sul suo significato culturale. Sin dalle origini, la Realtà Virtuale nasce infatti come un dispositivo di promesse: di una comunicazione integrata e universale, di un sistema manipolabile di rappresentazione che è allo stesso tempo in grado di fornire soluzioni, di un futuro lontano che si fa davvero più vicino, che ci consente paradossalmente di tornare alla semplicità e alla felicità del nostro passato più antico. O ancora, di una realtà controllabile, “creata in laboratorio”, in cui rifugiarsi quando il mondo per come lo conosciamo non ci sarà più.

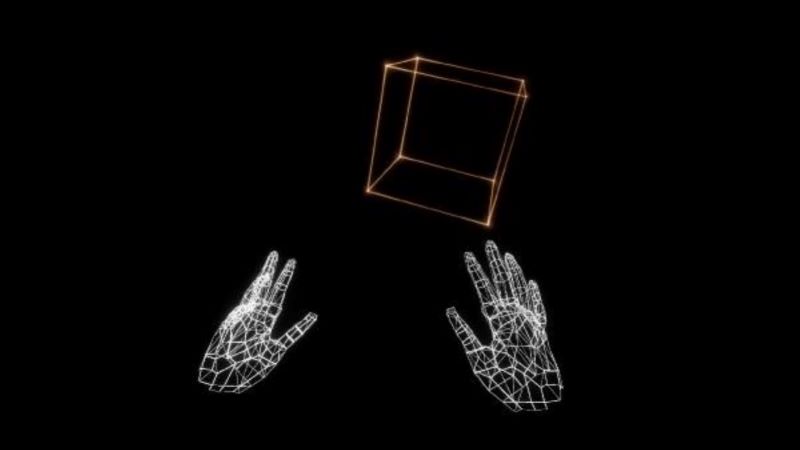

Per dare forma a queste elucubrazioni, gli autori accompagnano l’utente in un viaggio lisergico che dagli albori della realtà virtuale, la “spada di Damocle” di Ivan Sutherland del 1956, conduce fino al presente e alle possibilità dischiuse dall’intelligenza artificiale. Il leitmotiv di questo trip non è altro che un semplice poligono, un cubo, il primo oggetto mai creato dalla realtà virtuale. Ecco, forse anche solo affermare che quella illusione digitale, quell’immagine ambientale che si dispiega di fronte ai nostri occhi è a tutti gli effetti un oggetto significa essere caduti nella trappola: in quel cubo c’è il mondo (virtuale), un luogo inesistente nel quale abbiamo forse troppo a lungo riposto speranze e affetti.

Il ritmo della narrazione diventa sincopato, man mano che veniamo trasportati in scenari di volta in volta configurati dalla fotogrammetria, dalla computer grafica, fino ai modelli generativi dell’intelligenza artificiale. Un catalogo delle tecniche attraverso cui la Realtà Virtuale fa mondi e li rende abitabili. Avviandosi verso la conclusione, gli autori scelgono di affidare il loro messaggio a una coreografia corale: improvvisamente veniamo circondati da una folla che ci ricorda che anche chiusi all’interno del visore non siamo soli, ma che uniti dovremmo tornare al mondo reale che rischia di sgretolarsi proprio sotto il peso di quello virtuale. Sebbene il sottotesto politico sia fin troppo esplicito e didascalico – l’attivismo offline, fuori dai circoli elitisti dell’high tech, esiste eccome – Shadowtime è una VR sulla VR, capace di raccontare la storia culturale di questo medium e, forse, di farne intravvedere il futuro.

Shadowtime di Sister Sylvester, Deniz Tortum (20’, USA-Turchia)