Nel cuore del giardino botanico di una città universitaria tedesca (è Marburg ma non viene mai esplicitato) si erge in mezzo ad altre piante un maestoso albero di ginkgo biloba, testimone silenzioso per quasi un secolo e mezzo dell’ambiente intorno a sé. In questo spazio dedicato alla conoscenza si stratificano e intrecciano le esperienze lontane eppure vicine di tre diverse generazioni di studiosi.

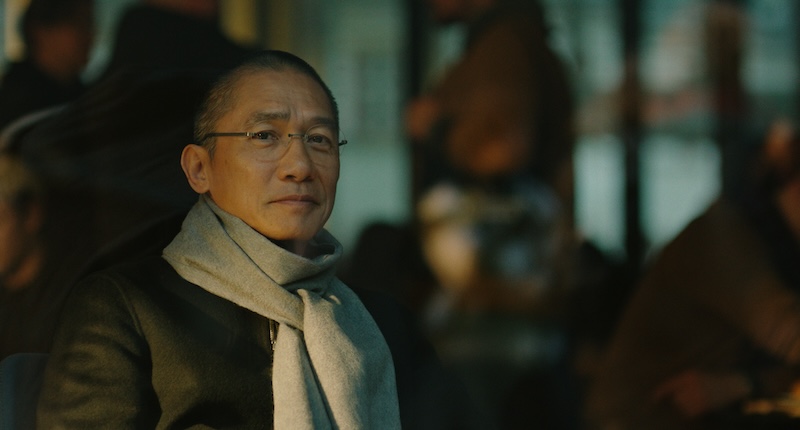

Nel 2020, Tony, un neuroscienziato di Hong Kong (Tony Leung) che studia la mente dei bambini traducendo in spettri digitali dai colori rutilanti la loro attività cerebrale, si ritrova bloccato nel campus durante il primo lockdown, ma grazie alla connessione con la studiosa francese Alice (Léa Seydoux) mette in atto una derivazione importante della propria ricerca, e sviluppa una confidenza e un progetto di studi intorno all’albero.

Nel 1908, all’ombra di quello stesso ginkgo, Grete (Luna Wedler), la prima allieva ammessa a quella stessa università trova uno spazio di libertà e scopre un modo inatteso di guardare alle piante, attraverso l’obiettivo della fotografia, trovandone ritmi e strutture che rivelano schemi che trascendono il loro aspetto banale, umile, e con lo stesso dispositivo scoprirà qualcosa anche di sé stessa.

Nel 1972, Gundula (Marlene Burow), una giovane studentessa alle prese con una ricerca pionieristica sulle reazioni delle piante alle interazioni, converte alla scienza uno scettico e timido studente di lettere, Hannes (Enzo Brumm), il cui atteggiamento nei confronti del mondo vegetale viene profondamente cambiato dal semplice atto di osservare e creare una connessione con il geranio oggetto dello studio, ospite di riguardo nella casa che condividono, un legame surrogato di quello che tra loro sembra evitato, rinviato o perduto irrimediabilmente.

Ildikó Enyedi, dopo l’impasse di Storia di mia moglie, torna in splendida forma con una prova di grandissima intelligenza, un progetto che ha in cantiere da 12 anni, dove non c’è nulla di astruso da capire, a dispetto dei dettagli scientifici e colti che permeano ciascuno dei tre segmenti temporali che compongono il film. Un film che non è plot driven, non ha una trama tradizionale, non una sola, ma ne ha tre che si smarriscono dolcemente tra le radici e tra le foglie di una pianta, un film plant driven.

Il ginkgo, che con la sua solenne presenza e il colore ineguagliabile che assume durante l’autunno è la star di migliaia di giardini al mondo, è considerato un fossile vivente, ed è studiato dai botanici per moltissime delle caratteristiche che lo rendono una specie inconfondibile, con uno dei genomi più articolati sulla terra; ma solo alcune di queste trovano spazio nel discorso di Enyedi e dei suoi personaggi. Sicuramente quelle macroscopiche, quella che si studiano in biologia al liceo, e si dimenticano rapidamente: il ginko è una pianta gimnosperma, anemofila e dioica, tre parolone per dire che i semi non sono protetti da frutto, che l’impollinazione avviene grazie al vento e, soprattutto, che esistono piante maschio e piante femmina, spesso isolate, e che appunto solo attraverso il vento entrano in relazione.

Di nuovo, come in Corpo e anima, Enyedi parla di relazioni complicate, mediate, non più solo tra esseri umani in questo caso, ma con un vertiginoso salto di regno biologico. E lo fa con una vitalità, una freschezza e una giustezza di sguardo e di ritmo e una libertà di approccio che si fa sempre più fatica a trovare nel cinema contemporaneo scritto col bilancino o formattato per finire in piattaforma, soprattutto nelle produzioni a cordata sovranazionale (in questo caso Germania-Francia-Ungheria).

Silent Friend è un film che esige il grande schermo, per far esaltare il bianco e nero in 35 mm delle parti di Grete, il suo mondo dominato da contrasti radicali tra i sessi e le immagini macro di stami e germogli, alla Blossfeldt, che realizza con la macchina fotografica nello studio dove è diventata assistente per necessità; per far vibrare il 16 mm umorale, cromaticamente caldo, intriso di gioventù, esitazione e desiderio, delle parti di Gundula e di Hannes, che forse non vedrà mai la reazione empatica del geranio a un suo vertiginoso tuffo al cuore; per restituire con una definizione millimetrica le parti di Tony e Alice, e la geologia del volto di Anton, il guardiano del campus (Sylvester Groth), testimone silenzioso quasi quanto la pianta, protagonista di una delle tante derive sulla comunicazione, sulla necessità di trovare un linguaggio comune, tradurre e condividere un pensiero, un piano di valutazione del reale.

È un film che esige il grande schermo e l’amplificazione dell’impianto audio della sala, per mettersi in ascolto del suono della vita, restituito in ASMR, il crepitio del seme che germoglia, delle radici che crescono o che assorbono umori e informazioni dal suolo e dagli umani. Eppure non c’è nulla di freak o new age in Silent Friend, e forse per questo una parte del pubblico potrà rimanere delusa, c’è una plausibilità scientifica anche nei risvolti che sono frutto più di intelligenti interpretazioni di scrittura che non di ricerca concreta. Non c’è la disperazione della contingenza o degli orrori della Storia, che renderà il film meno interessante ad altri, anche perché il sentimento del tempo per il regno delle Plantae corre una, dieci, mille corse differenti, senza la preoccupazione del sentirsi individuo che hanno gli appartenenti al regno degli Animalia. Il segreto della maestosità di quella meravigliosa testimone (sì, il titolo tedesco, Stille Freundin, rivela in anticipo il tema del “sesso” dell’albero), in fondo, è il genoma, quel parco genetico frutto di milioni di anni di relazioni a distanza, di interazioni, di silenziose testimonianze.

A noi umani rimane la consolazione della poesia, come il Rilke che Hannes sciorina, come il Goethe di Alles ist Blatt che lui stesso cita entusiasticamente e ritorna nel brano di Blixa Bargeld su cui scorre l’inquadratura finale, perché senza la poesia, e senza l’accettazione dei confini sfocati tra il sé e l’altro (animale, pianta, roccia) la scienza non ha lo stesso sapore.