Giudizio a Norimberga

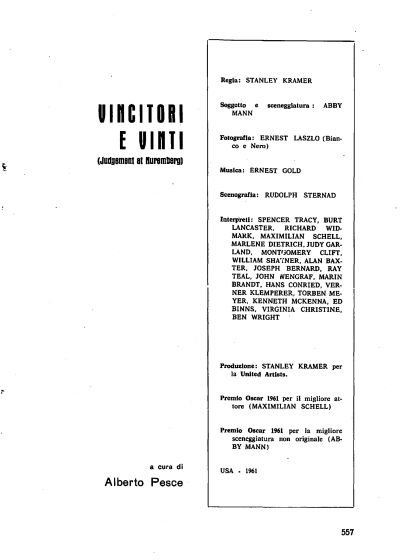

Il 20 novembre di ottant’anni fa si apriva il Processo di Norimberga. Un film di prossima uscita, diretto da James Vanderbilt e con un impressionante Russell Crowe nei panni di Hermann Göring, ricostruisce l’evento, come già l’aveva ricostruito nel 2000 una pregevole miniserie televisiva di Yves Simoneau, in cui l’evento era narrato attraverso il punto di vista del suo procuratore capo, il giudice Robert Jackson (Alec Baldwin). Già nel 1961, Stanley Kramer aveva affrontato l’argomento con Vincitori e vinti, facendo però il resoconto di uno dei dodici processi a figure “minori” che ebbero luogo in seguito fra il 1946 e il 1949. «Cineforum» ne parlò con un ampio speciale, a cura di Alberto Pesce, uscito sul n. 16, giugno 1962, che raccomandiamo di recuperare e di cui proponiamo ampi stralci.

«Cineforum» n. 16, giugno 1962

Speciale

Vincitori e vinti

(Judgement at Nuremberg)

Alberto Pesce

Stanley Kramer è un produttore e un regista. Ma se come regista egli resterebbe sulla falsariga di cento altri mestieranti di classe del cinema americano, come producer egli appare una figura singolare. Che il producer non sia sempre quell'uomo d'affari «di scarsissima educazione artistica e di assai mediocre discernimento intellettuale», come lo giudica non senza malizia il Jacobs, è ormai un fatto scontato. È vero che per lo più egli si riduce a essere una persona cuscinetto, preoccupata di ben manovrare i milioni di dollari investiti dalle società cinematografiche nella produzione, a tutto scapito delle presunzioni artistiche e a vantaggio della spettacolarità commerciale, ma è altrettanto noto che talora egli sa organizzare il lavoro con metodo e coerenza, sviluppando di film in film un contenuto programmatico di chiara evidenza tematica, anche se di volta in volta affidato a registi di scuola e di formazione tecnica diverse. Kramer è uno di questi, come lo sono un De Rochemont o un Hellinger.

Stanley Kramer è un produttore e un regista. Ma se come regista egli resterebbe sulla falsariga di cento altri mestieranti di classe del cinema americano, come producer egli appare una figura singolare. Che il producer non sia sempre quell'uomo d'affari «di scarsissima educazione artistica e di assai mediocre discernimento intellettuale», come lo giudica non senza malizia il Jacobs, è ormai un fatto scontato. È vero che per lo più egli si riduce a essere una persona cuscinetto, preoccupata di ben manovrare i milioni di dollari investiti dalle società cinematografiche nella produzione, a tutto scapito delle presunzioni artistiche e a vantaggio della spettacolarità commerciale, ma è altrettanto noto che talora egli sa organizzare il lavoro con metodo e coerenza, sviluppando di film in film un contenuto programmatico di chiara evidenza tematica, anche se di volta in volta affidato a registi di scuola e di formazione tecnica diverse. Kramer è uno di questi, come lo sono un De Rochemont o un Hellinger.

[…]

«Il processo di Norimberga, tenutosi nella zona americana, si concluse il 14 luglio 1949. Vi furono 99 imputati condannati a pene detentive. Nessuno di essi sta ancora scontando la condanna». Questa didascalia, che conclude Vincitori e vinti, è un commento amaro e sarcastico; forse è “logico” che sia così, forse è la necessità politica dei tempi, che comportano l'esigenza di un baluardo anticomunista da opporre contro l'Est, ma non è un atto di giustizia, è piuttosto un gesto che offende il concetto stesso di diritto che non dovrebbe mai assoggettarsi a interessi di altra natura, neppure con il pretesto di dover “sopravvivere” o di impedire mali maggiori. Ciò che conta è sopravvivere con dignità, servendo a principi di giustizia, di verità, di rispetto della personalità umana; per questo sono da condannarsi quei giudici e funzionari tedeschi, che, abbacinati dal presunto amore di patria sventolato da Hitler, parteciparono attivamente all'applicazione di leggi e decreti contrastanti con i diritti e i doveri della persona umana, e sono da condannarsi proprio perché il tradimento perpetrato dai nazisti a danno di esseri umani innocenti, sterilizzati o massacrati solo perché non ariani o politicamente avversi al regime, non debba essere pietisticamente dimenticato e perché sulla pagina più sinistra e terribile della storia contemporanea non debbano pigramente stendersi le “ceneri della memoria”.

Vincitori e vinti è la rievocazione di un processo contro quattro giudici di parte nazista; sennonché il film, pur articolandosi in una successione di otto udienze nell'aula del tribunale di Norimberga, non si limita alla cronistoria dei fatti, ma orienta il dibattito processuale secondo una particolare linea prospettica, dove le vicende rievocate in seduta vengono gradualmente confermate, o talora presagite, o anche dialetticamente rimesse in discussione, o addirittura confutate con quanto il giudice Daniel Haywood si trova a dover vivere, fuori del tribunale, tra una udienza e l'altra, specialmente negli incontri con alcuni tedeschi o con i colleghi della corte o con gli ufficiali americani di stanza a Norimberga.

Vincitori e vinti, gli uni sono di fronte agli altri per giudicarsi secondo verità e giustizia. Ma la cosa non è facile in teoresi; è vero che ci sono sei milioni di crimini, ma al di là della loro realtà storica ormai indiscussa, ciò che è in discussione sono le ragioni dei crimini, e le motivazioni che hanno travolto un popolo verso l'odio antiebraico come ad un rito sacrificale, e i singoli atteggiamenti di responsabilità o di complicità o di collisione dei tedeschi di fronte al nazismo. Ma il giudizio non è facile neppure nella prassi: vincitori e vinti non costituiscono due fazioni politiche, contro o pro il nazismo, non sono due schieramenti in opposizione permanente: sia gli uni che gli altri sono influenzati dagli avvenimenti del giorno, dal blocco di Berlino, dall'aggravamento della tensione internazionale, dal paternalismo dei militari americani che inconsapevolmente fa lega con le remore nostalgiche dei tedeschi per un baluardo anticomunista. Sia gli uni che gli altri portano perciò nell'aula o fuori dall'aula nella vita sociale, il segno di un costume e di un'educazione, con cui accusano o si difendono chiamando in causa punti di vista, pezze d'appoggio, testimonianze del passato che non assumono un valore univoco, ma si presentano in plurivalenza, a seconda dei sentimenti o delle ideologie o delle convenienze storiche dei personaggi.

Solo uno dei vincitori, Haywood, solo uno dei vinti, Janning, sembrano muoversi al di sopra della marea montante del compromesso; e per questo nessuno li capisce: Rolfe, il tipico tedesco del dopoguerra, scalpita con veemenza di fronte all'autoaccusa di Janning; Merrin, il tipico americano del dopoguerra, ha una frase piena di disprezzo per Haywood, quando questi ha finito di pronunciare il verdetto di condanna: «Ma non capisce… non deve proprio aver capito!». Ma appunto per questo Haywood è il “vero” vincitore, e Janning il “vero” vinto.

[…]

Vincitori e vinti è il film del coraggio, coraggio di Abby Mann che ne ha ideato il soggetto, coraggio di Stanley Kramer che l'ha prodotto e diretto, e coraggio anche di chi per l'anteprima mondiale ha scelto proprio la fossa dei leoni e ha portato il film alla Kongresshalle di Berlino (14 dicembre 1961). Già altre volte Kramer aveva affrontato film dal contenuto ideologico fortemente éngagé, ma i suoi film, lodevoli per la nobiltà dei “messaggi” e degli umanitarismi da manifesto, cedevano nettamente sul piano creativo, dove l'abile mestiere e lo scaltro artigianato di Kramer non riuscivano a riscattare gli scenari, talora anzi invischiandoli nel compromesso e nella ambiguità.

Ora invece Kramer ha avuto la fortuna di incontrarsi con Abby Mann che gli ha ricalcato lo scenario del film sulla falsariga della propria pièce drammatica, che nel 1959, alla tv americana, aveva suscitato così grande scalpore. Abby Mann ha la stessa scaltrezza linguistica di Reginald Rose (lo sceneggiatore di La parola ai giurati), ma una maggiore lucidità nella impostazione dei problemi e una più decisa consequenzialità nella stesura polemica delle deduzioni storiche; dietro la requisitoria del nazismo infatti, Vincitori e vinti porta innanzi anche la condanna di altre consimili forme dittatoriali, a cominciare dal maccartismo.

Lo scenario del film pertanto è qualcosa di più di una fedele cronistoria del secondo processo di Norimberga. Disegnato, tagliato, costruito secondo le esigenze di un processo penale, il film non si limita alla rievocazione di un'azione processuale contro quattro giudici e funzionari del Terzo Reich, colpevoli di avere assoggettato l'ordinamento giudiziario tedesco al potere politico, e perciò va al di là della rappresentazione dello scontro in aula tra un pubblico ministero che vuole gli imputati condannati perciò colpevoli, e un avvocato difensore che tiene testa alle arringhe, chiamando in causa le attenuanti generiche e le stesse corresponsabilità politiche dei vincitori. Infatti, l'analisi strutturale del film porta alla ribalta, parallelamente all'azione giudiziaria, la tensione individuale del giudice Haywood, che non si accontenta di ascoltare arringhe e di esaminare documenti, ma vorrebbe entrare nella psicologia individuale e collettiva dei tedeschi, per capire come un popolo intero si sia gettato nella spaventosa avventura hitleriana e come uomini di cultura e di dignità si siano lasciati andare senza reazioni verso la propria perdizione dello spirito.

Ma i due motivi, benché abbiano uguale sviluppo narrativo e uguale respiro tematico, non portano a soluzioni analoghe. Haywood, condannando Janning e gli altri imputati, salva la sua coscienza individuale, placa la voce interiore dello spirito, ma non risolve, né per sé né per gli altri, la questione politica delle responsabilità del popolo tedesco e della connivenza di certi ambienti americani con la rinascita dello spirito nazista. Tuttavia, Kramer non si rifugia nel compromesso, lascia insoluti certi aspetti del problema proprio per deficienza di più chiare prospettive storiche, ma non li mistifica, sfiora appena senza approfondire certe incrinature democratiche ma non tenta di rappattumare il tutto in una paciosità da “happy end”. Sia pure arroccandosi dietro l'intangibile imparzialità di Haywood, Kramer ha modo di insinuare dubbi, perplessità, sfiducie, e di mantenere l'evidenza di certe accuse, nonostante che l'interesse morale del processo sembri a volte debordare romanzescamente verso un gioco processuale, di interesse accademico, ricco di sospensione e di curiosità.

Il film dura tre ore, ma non ha una sola sbavatura sul piano strutturale; misura determinante ne è l'equilibrio instabile ma fermo dei personaggi, che si controbilanciano e portano innanzi il nodo drammatico del film, senza preoccuparsi di inventare svolte narrative o di rovesciare addosso allo spettatore inediti risvolti psicologici, ma solo lavorando con la propria presenza attiva e con l'estrinsecazione delle impressioni e dei sentimenti. La ricomposizione dei fatti secondo una regola di verità ha forse, in qualche immagine non marginale, una tale compiacenza virtuosa che il film sembra in qualche rarissima scena librarsi nelle sfere di un dibattito elegante, orchestrato da una mano sapiente. Ma gli orrori di Buchenwald proiettati in aula o le scabrose testimonianze di Petersen sterilizzato perché avverso al regime o di Irene Hoffman martoriata negli affetti perché ignara del Rassenschande del 1935, richiamano di colpo un clima storico ben determinato, la pagina più terribile della storia contemporanea, e costringono alla meditazione storica e morale.

Vincitori e vinti infatti non si risolve in commossa rievocazione del passato. È un film che fa storia, è cronaca attuale, è testimonianza di una paura, è segno di un brivido; è la confessione di un uomo che, interpretando le più sensibili antenne dell'opinione pubblica mondiale, ha rinfrescato la lezione di Norimberga perché la cronaca troppo svelta non ne debba sradicare il ricordo dalla coscienza degli uomini.