When in Rome… Cineframed – La mostra, un viaggio molto sentimentale

Nel 2026 Cineforum Rivista compie (i suoi primi) 65 anni di attività editoriale, così abbiamo deciso di iniziare a festeggiare questo importante traguardo con una mostra a Roma, fino al 14 dicembre: Cineframed – La mostra.

Per noi, preparare Cineframed – La mostra è stata un’autentica delizia: la ricerca negli archivi, la riscoperta di oggetti dimenticati, la selezione dei medesimi, la loro organizzazione all’interno del percorso espositivo, è stato più o meno come tirar giù dalla soffitta un vecchio scatolone di ricordi di famiglia, aprirlo e immergersi in uno stupefacente viaggio all’indietro nel tempo. Rivedere Peter Sellers o Klaus Kinski sui pressbook di Oltre il giardino e del Nosferatu di Herzog, le foto in bianco e nero di Paris, Texas di Wenders o di Salmo rosso di Jancsó, il testo dattiloscritto di Jean Douchet allegato al catalogo della retrospettiva veneziana sul cinema di Mizoguchi Kenji, gli appunti dei film visti a Cannes vergati a mano dallo storico, indimenticato direttore Sandro Zambetti, i vecchi timbri postali (macchiatissimi di inchiostro) che si usavano per bollare i pieghi di libri… Tutto questo ci ha riportato a tempi non più recenti, ma neanche tanto lontani, in cui la preparazione della rivista era materica e analogica, le riunioni di redazione lunghe ma appassionate, il lavoro di impaginazione paziente e preciso come quello dei monaci amanuensi. E poi, ripercorrere l’evoluzione grafica della rivista, da poco più che un bollettino dei circoli FIC al formato “a quaderno”, da quello verticale (per un certo periodo impreziosito dalle copertine di Nani Tedeschi) a quello “in A4”, fino agli ultimi anni della Nuova Serie… Ne siamo usciti con la gioia terribile del bel ricordo riscoperto, e la soddisfazione di aver riempito alla grande tutti questi anni di storia della rivista (e anche delle nostre vite). Una giostra di sentimenti che speriamo di trasmettere anche a chi sceglierà di visitare Cineframed.

«Cineforum» n. 199, novembre 1980

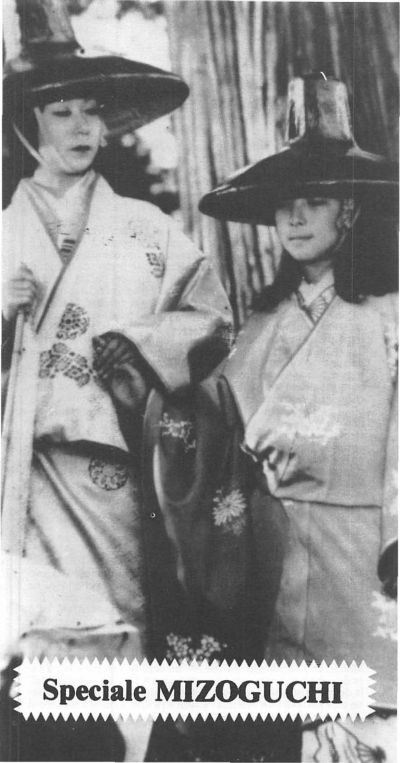

Speciale Mizoguchi Kenji

Il cinema ritrovato

Ermanno Comuzio

Il 25 agosto 1957 si inaugurava a Venezia la diciottesima edizione della Mostra del Cinema. Era atteso l’arrivo del regista Mizoguchi Kenji, al quale la Mostra aveva dedicato una sia pur parziale retrospettiva. Giungeva invece la notizia che proprio il giorno prima il cineasta nipponico era morto (leucemia). A Venezia aveva colto tre Leoni d’argento: nel 1952 con La vita di 0-Haru, donna galante, nel 1953 con Racconti della luna pallida di agosto, e nel 1954 con L’intendente Sansho.

Il 25 agosto 1957 si inaugurava a Venezia la diciottesima edizione della Mostra del Cinema. Era atteso l’arrivo del regista Mizoguchi Kenji, al quale la Mostra aveva dedicato una sia pur parziale retrospettiva. Giungeva invece la notizia che proprio il giorno prima il cineasta nipponico era morto (leucemia). A Venezia aveva colto tre Leoni d’argento: nel 1952 con La vita di 0-Haru, donna galante, nel 1953 con Racconti della luna pallida di agosto, e nel 1954 con L’intendente Sansho.

La retrospettiva dedicata da Venezia a Mizoguchi nel 1980 è la più completa finora organizzata, ed ha compreso tutti i film esistenti in Giappone, considerato che molti sono andati al macero: trenta pellicole. Sembrano ancora poche, se rapportate alle ottantaquattro realizzate da questo regista; ma occorre avvertire che la prima parte della sua carriera (dal 1922 all'introduzione del sonoro in Giappone) sembra presentare caratteri abbastanza impersonali e di pretto artigianato. Nella retrospettiva erano compresi tutti i film che contano, a partire dal 1929, e dal 1942 tutti quanti. È stato inoltre presentato un documento filmato, realizzato da Kaneto Shindo, che di Mizoguchi fu assistente, comprendente diverse interviste a collaboratori del Maestro. Un catalogo ricco di materiali ha fiancheggiato le proiezioni, completo di biografia, filmografia e bibliografia (di cui si forniscono cenni in calce al presente articolo).

Occasione importante, quindi, per far luce sul cineasta più notorio, ma non più conosciuto, del Giappone, nel quadro di una cinematografia sempre difficile da penetrare, e per la complessa interazione con i fattori economici e sociali di quel Paese, e per la probabile distorsione causata negli spettatori occidentali da quel fascino dell’esotico che, basandosi sulla tradizione rappresentativa dell'imperturbabilità e della ritualizzazione, condiziona probabilmente gli apprezzamenti critici.

Trenta trame in una riga - Mizoguchi è stato definito il regista più giapponese del suo Paese. Come tutte le definizioni (un'altra è quella che lo vuole “regista delle donne”), la cosa va verificata. Agli inizi, per esempio, Mizoguchi ha subìto in pieno le influenze occidentali, ed è stato tra i primi, col sonoro, a utilizzare i modelli americani ed europei. C’è anche da osservare, per quanto riguarda la scelta dei suoi motivi, che le circostanze hanno giocato un ruolo rilevante nella sua carriera. Il film-testimonianza di Shindo ci dice addirittura che Mizoguchi ha cominciato per caso a fare del cinema, e per caso ha cominciato a fare un “cinema delle donne” (poiché il regista e suo fraterno amico Murata in seno alla Nikkatsu realizzava film “virili”, a lui era toccato il “côté femminile” della produzione di questa Compagnia). Lo stesso Mizoguchi in vari suoi interventi insiste nello smitizzare il suo lavoro, nel sottolineare come spesso ha lavorato su commissione, come ha realizzato film in costume per compiacere al governo e simili. Il fatto comunque che, per fare un esempio, un bellissimo film come La signora di Musashino sia stato girato controvoglia, non prova niente. Anzi. Prova che quando il talento c'è, vien fuori comunque.

Sta di fatto che Mizoguchi ha raccontato di tutto, si è provato in tutti i generi, specialmente nel suo primo periodo. Storie di amori tragicamente conclusi, seduzioni e abbandoni, intrighi “gialli”, avventure marinaresche, vicende di criminali dall’anima nera e di criminali pieni di candore, storie con artisti del circo, con soldati disertori, con aviatori innamorati, con studenti ribelli, con conducenti di ricsciò, con attori gelosi, con spie intraprendenti e così via. A un certo momento (col primo sonoro, su per giù, anzi con i primi film giapponesi sonorizzati, perché girati ancora muti) Mizoguchi rallenta il ritmo delle sue realizzazioni e comincia a trattare temi più intimisti, dedicandosi preferibilmente ad argomenti di vita contemporanea. Una svolta è costituita, nel 1936, dal suo incontro con lo sceneggiatore Yoshikata Yoda, col quale lavora in seguito sistematicamente, raffinando i suoi motivi.

Sarebbe interessante trattare uno per uno i trenta film mizoguciani esistenti, ma la cosa esula dall’economia di questo pezzo. Tanto per dare un’ideuzza delle “trame”, tentiamo non di meno di riassumerle tutte (confidando che starete al gioco) in più di una riga per ciascuna, e rimandando per i riferimenti alla filmografia. Allora: 1) Studente povero fa il conducente di carrozzella per campare; 2) Due giovani impiegati sono ambedue innamorati della stessa geisha; 3) Giovane cantante dimentica temporaneamente la moglie per far carriera; 4) Una artista di circo si sacrifica per far studiare giovane povero; 5) Una giovane domestica si sacrifica per far studiare giovane povero; 6) Avventure di otto personaggi fuggitivi a causa di una guerriglia del 1875; 7) Studente universitario è diviso tra ragazza della capitale e antica fiamma di gioventù; 8) Centralinista spinta dalle circostanze diventa prostituta; 9) Disavventure di due sorelle geishe nel quartiere dei piaceri; 10) Attore del periodo Meiji (1868-1912) è aiutato da giovane amata; 11) Leggenda dei quarantasette samurai che, in epoca Tokugawa (XVIII secolo), si sacrificano per loro signore; 12) In epoca feudale, due fratelli incaricano un samurai di vendicarli dei torti subiti; 13) In epoca Tokugawa un fabbro forgia una spada imbattibile; 14) Giovane avvocatessa si batte per salvare una disgraziata; 15) Episodi dell’esistenza di Utamaro, celebre pittore di donne del XVIII secolo; 16) Attrice ambiziosa causa rovina del suo capocomico-amante; 17) Due sorelle nel giro della prostituzione e della miseria dell’immediato dopoguerra; 18) Episodi sulle prime femministe giapponesi (fine Ottocento); 19) Donna sposata a marito dissoluto ama musicista; 20) Giovane promesso a una ragazza ama invece sorella di questa; 21) Tradita nei suoi sentimenti nobili, una signora si suicida; 22) Fasti e decadenza di una prostituta nel XVII secolo; 23) Vasaio del XVI secolo trascura la moglie per inseguire sogni di gloria; 24) Apprendistato di una geisha e miserie della sua esistenza; 25) Nel XI secolo rampolli di famiglia nobile son fatti schiavi e lottano per libertà; 26) La moglie di un dignitario del XVIII secolo si innamora di un dipendente del marito. Ambedue puniti; 27) Figlia sostituisce madre nella conduzione di una casa equivoca; 28) Nella Cina del VIII secolo una sguattera diventa moglie amorosa dell'imperatore; 29) Scalata al potere della classe dei samurai nel Giappone del XII secolo; 30) Esistenze incrociate delle geishe di una casa di piacere.

Esprimere il nuovo, ma non abbandonare l’antico - Conosciuto in Occidente più che altro per un gruppo di film in costume (La vita di 0-Haru, Racconti della luna pallida d’agosto, L’intendente Sansho, Yokihi, Gli amanti crocifissi), Mizoguchi è stato ingiustamente considerato regista di storie a fondo storico e mitico (i Jidai-geki). In realtà soltanto nove film, dell’intera sua produzione, raccontano storie del Giappone feudale, mentre altri otto sono ambientati durante l’epoca Meiji, cui appartiene anche Mizoguchi in quanto nato nel 1898. Tutte le altre pellicole sono d’ambiente contemporaneo, o Gendai-geki.

È il Giappone del nostro tempo che interessa a Mizoguchi, il quale comunque non trascura mai il peso del passato nella formazione del Paese. Si può dire anzi che due mondi, il Giappone antico e il Giappone moderno, condizionano l’intera sua produzione, in linea d’altronde con un preciso filone della cultura nipponica, profondamente interessata al dilemma tradizione-progresso. Questo dualismo, che assume diverse forme (passate/presente, campagna/città, valori antichi/disordine attuale), assume a volte in Mizoguchi valori antinomici, ma tende, nonostante le difficoltà, a una conciliazione. «Voglio continuare a esprimere il nuovo, ma non posso affatto abbandonare l’antico», ha confessato il regista.

Il suo teatro preferito è comunque l’oggi, il suo tema principe la necessità che il Giappone viva in pieno nell'attualità. La signora di Musashino (Musashino Fujin, 1951) si suicida perché l’epoca contemporanea le impedisce di mantenere i valori che avevano reso grande il Giappone prima della guerra; ma il regista di teatro di Joyū Sumako no Koi (L’amore dell'attrice Sumako, 1947) lotta per introdurre nel paese il teatro moderno, la femminista di Waga Koi wa moenu (Il mio amore brucia, 1949) si scontra vittoriosamente con l'arretratezza dell’ambiente politico, l’avvocatessa di Josei no Shōri (La vittoria delle donne, 1946) afferma una concezione moderna del diritto. È vero che il Giappone del dopoguerra è preda della corruzione, è vero che il presente è inquieto e sgradevole, ma è in questo tempo che noi viviamo. Tutto sta a non dimenticare gli insegnamenti migliori della tradizione, a tener valido, del passato, ciò che conta tuttora. Forse questa aspirazione di riconciliazione è espressa anche dalla musica di tutti i film di Mizoguchi, che anche nelle pellicole in costume sviluppa in una orchestrazione occidentale temi arcaici giapponesi, contaminazione che stupisce sempre qualcuno, forse scandalizzato dalla mancanza di “purezza” del regista.

Senza dire che in diverse pellicole c’è una precisa coesistenza di musiche sintomaticamente di fronte: in Furusato (Il paese natale, 1930) una canzone giapponese segue A Giri Is Like A Melody; in Orizuru 0-Sen (0-Sen delle cicogne di carta, 1935) Bach, Grieg e Mussorsgkij danno una mano all'ambientazione sonora locale; in La signora di Musashino si trova inserita la Pastorale di Beethoven in un contesto di musica giapponese. La mescolanza o addirittura l'impasto di queste due dimensioni sonore potrebbero esprimere dunque il concetto della necessaria coesistenza di due mondi (posto, semplificando, che modernità e progresso coincidano, per il Giappone, con occidentalità). Ma c’è anche da dire che questo procedimento è in fondo comune a tutto il cinema giapponese (vedi Kurosawa).

Ecco dunque come anche la divisione tra film in costume e film d'ambiente moderno sia fittizia. Mizoguchi gira Genroku Chushingura (Storia dei fedeli seguaci dell'epoca Genroku, conosciuto anche come I quarantasette ronin fedeli, 1941-42), perché obbligato dalle circostanze (il governo preme per l’esaltazione dello spirito patriottico e guerriero): ne esce però un bellissimo poema sulla fedeltà e sui valori morali, d'oggi come di ieri. In L’intendente Sansho la requisitoria contro la schiavitù e la prepotenza dei padroni, nel secolo XI come nel nostro, è fortissima. In La vittoria delle donne e in Il mio amore brucia, uno ambientato in epoca attuale, l’altro in epoca Meiji, le destre politiche sono messe sotto accusa e le correnti progressiste sostenute a spada tratta. Sensibile alla corrente populista, Mizoguchi è dalla parte di chi subisce, e patisce insieme con coloro che sono vittime di un tipo di società, oggi come ieri, basata sui privilegi feudali.

Vittime per eccellenza di questa condizione sono le donne. Il discorso di Mizoguchi sulle donne-schiave e sulle donne-prostitute, che domina moltissimi suoi film, è al centro dei suoi interessi: la geisha riassume in sé la situazione paradigmatica della donna-vittima di una concezione storico-sociale maschilista e feudale nonostante il “progresso”. Situazione che sintetizza non soltanto l’universo femminile, giapponese e non, ma anche l'intera umanità.

[…]

Cinema dei valori in contrasto, quello di Mizoguchi afferma la necessità di comportarsi bene: come dice la signora di Musashino, se ci comportiamo bene noi influenziamo la morale degli altri, ne miglioriamo il livello. C’è anche dell'ingenuità, in questa proposizione, così come c’è melodramma in tante situazioni care a questo regista. Mizoguchi non se ne vergogna. Fa quel che si può chiamare un “cinema dell’anima”, ma è invischiato di impurità e di dubbi. «La regia», ha detto «è tentare di esprimere bene l'uomo».

Il suo modo di far cinema non è sempre perfetto, lui stesso era in certo modo un sorpassato come mentalità, il residuo di un'epoca romantica. Eppure, a parte le folgoranti anticipazioni, il suo cinema ci serve oggi anche per verificare i discorsi sull'invisibilità del montaggio, sul cinema “mimetizzato” o sul cinema da assumere come deliberata offerta di “immaginario”. Qualcuno gli rimprovera che con lui “si sente troppo di assistere a un film”. Noi diremmo invece che con lui, sintomaticamente, si sente di assistere a un film in modo ottimale, al di qua dello schermo ma partecipi, a rispettosa distanza ma commossi, consegnati al dominio dello sguardo ma non al voyeurismo.