Bœuf à la Wellington

In Australia ne parlano tutti come il caso del secolo. Lo scorso 7 luglio, un tribunale dello Stato di Victoria ha emesso il verdetto di colpevolezza a carico di Erin Trudl Patterson, ritenuta colpevole di aver servito ai suoi ex suoceri e a un paio di altri parenti un filetto alla Wellington accompagnato da una peraltro saporita salsa a base di Amanita Phalloides, che come si sa è il fungo più velenoso. A noi cinefili il caso Patterson non può non risvegliare il ricordo di altri pranzetti simili, dal Romans d'un tricheur di Sacha Guitry alla frittatina ai funghi di Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, passando per uno dei più maliziosi episodi dell'Ispettore Barnaby. Non di funghi, ma di frutta si parla in Montenegro Tango di Dusan Makavejev, ma tecnicamente è la stessa storia. Riproponiamo quindi la recensione di Angelo Conforti («Cineforum» n. 221, gennaio/febbraio 1983), raccomandando nel dubbio la consulenza di un esperto micologo.

«Cineforum» n. 221, gennaio/febbraio 1983

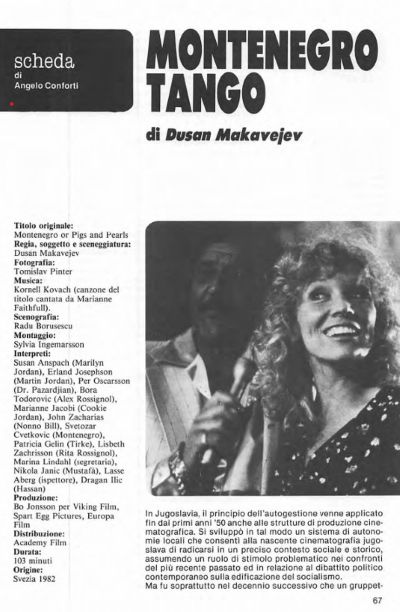

Scheda

Montenegro Tango

Angelo Conforti

Marilyn Jordan è una casalinga di lusso, stanca, annoiata e sessualmente insoddisfatta. Passa le giornate tra malinconiche passeggiate sul molo, futili defilé organizzati dal club delle donne, preparazione di specialità culinarie, cura dei figli e del suocero ottantenne deciso a risposarsi. Il marito, ricco industriale, si rende conto che la moglie dà segni di squilibrio e consulta un famoso e “salatissimo” psichiatra. Decisa a seguire il marito in uno dei suoi numerosissimi viaggi di lavoro, Marilyn lo raggiunge all'aeroporto. Fermata per un lunghissimo controllo, perde l'aereo. Demoralizzata si accompagna a una giovane immigrata slava e a un suo connazionale venuto ad attenderla all'aeroporto. Mentre il marito, che per aspettarla ha lasciato partire l'aereo, vaga alla sua ricerca, Marilyn con i due slavi raggiunge lo Zanzi Bar, un locale alla periferia della città, in prossimità di un cimitero di automobili; lo Zanzi è il luogo di ritrovo del “ghetto” di immigrati jugoslavi, che abitano nelle catapecchie circostanti, e vivono di mestieri dequalificati e sottopagati, dediti a una serie di attività illegali: spaccio e detenzione di stupefacenti, distillerie clandestine, gioco d'azzardo. In questa “corte dei miracoli”, fetta di terzo mondo nel cuore del paradiso terrestre, Marilyn ne vedrà di tutti i colori: si comincia con un baro punito dal fratello con una coltellata in fronte, per arrivare a un duello con le pale del carbone dagli esiti quasi mortali (sarà proprio lei a salvare il malcapitato Montenegro con la respirazione bocca a bocca). La mattina dopo, Marilyn telefona a casa. La famigliola, per nulla scomposta, sta facendo colazione. Il marito, che crede a un sequestro, si preoccupa dell'ammontare del riscatto. Allo Zanzi si fanno preparativi per lo spettacolo della sera. La sera, anche Marilyn si lascia travolgere dal clima di sfrenata allegria che pervade la festa e si lascia andare tra le braccia del giovane Montenegro. Nel momento cruciale viene assalita dai dubbi e dai ripensamenti e vorrebbe tirarsi indietro, ma il giovane è deciso a ottenere quel che vuole, mentre fuori esplodono i fuochi d'artificio. Nel frattempo tra Martin Jordan, lo psichiatra e la rispettiva segretaria sta consumandosi un rapporto a tre. La mattina, Marilyn abbandona lo Zanzi Bar, lasciandosi dietro il cadavere di Montenegro. La ritroviamo a casa, intenta a servire alla famiglia riunita (ospite il celebre dottore) un vassoio di splendida frutta. Didascalia in sovrimpressione: «La frutta era avvelenata».

Marilyn Jordan è una casalinga di lusso, stanca, annoiata e sessualmente insoddisfatta. Passa le giornate tra malinconiche passeggiate sul molo, futili defilé organizzati dal club delle donne, preparazione di specialità culinarie, cura dei figli e del suocero ottantenne deciso a risposarsi. Il marito, ricco industriale, si rende conto che la moglie dà segni di squilibrio e consulta un famoso e “salatissimo” psichiatra. Decisa a seguire il marito in uno dei suoi numerosissimi viaggi di lavoro, Marilyn lo raggiunge all'aeroporto. Fermata per un lunghissimo controllo, perde l'aereo. Demoralizzata si accompagna a una giovane immigrata slava e a un suo connazionale venuto ad attenderla all'aeroporto. Mentre il marito, che per aspettarla ha lasciato partire l'aereo, vaga alla sua ricerca, Marilyn con i due slavi raggiunge lo Zanzi Bar, un locale alla periferia della città, in prossimità di un cimitero di automobili; lo Zanzi è il luogo di ritrovo del “ghetto” di immigrati jugoslavi, che abitano nelle catapecchie circostanti, e vivono di mestieri dequalificati e sottopagati, dediti a una serie di attività illegali: spaccio e detenzione di stupefacenti, distillerie clandestine, gioco d'azzardo. In questa “corte dei miracoli”, fetta di terzo mondo nel cuore del paradiso terrestre, Marilyn ne vedrà di tutti i colori: si comincia con un baro punito dal fratello con una coltellata in fronte, per arrivare a un duello con le pale del carbone dagli esiti quasi mortali (sarà proprio lei a salvare il malcapitato Montenegro con la respirazione bocca a bocca). La mattina dopo, Marilyn telefona a casa. La famigliola, per nulla scomposta, sta facendo colazione. Il marito, che crede a un sequestro, si preoccupa dell'ammontare del riscatto. Allo Zanzi si fanno preparativi per lo spettacolo della sera. La sera, anche Marilyn si lascia travolgere dal clima di sfrenata allegria che pervade la festa e si lascia andare tra le braccia del giovane Montenegro. Nel momento cruciale viene assalita dai dubbi e dai ripensamenti e vorrebbe tirarsi indietro, ma il giovane è deciso a ottenere quel che vuole, mentre fuori esplodono i fuochi d'artificio. Nel frattempo tra Martin Jordan, lo psichiatra e la rispettiva segretaria sta consumandosi un rapporto a tre. La mattina, Marilyn abbandona lo Zanzi Bar, lasciandosi dietro il cadavere di Montenegro. La ritroviamo a casa, intenta a servire alla famiglia riunita (ospite il celebre dottore) un vassoio di splendida frutta. Didascalia in sovrimpressione: «La frutta era avvelenata».

In Jugoslavia, il principio dell'autogestione venne applicato fin dai primi anni 50 anche alle strutture di produzione cinematografica. Si sviluppò in tal modo un sistema di autonomie locali che consentì alla nascente cinematografia jugoslava di radicarsi in un preciso contesto sociale e storico, assumendo un ruolo di stimolo problematico nei confronti del più recente passato e in relazione al dibattito politico contemporaneo sulla edificazione del socialismo. Ma fu soprattutto nel decennio successivo che un gruppetto di giovani registi approfondì l'analisi critica della società socialista, ampliandola ai temi delle relazioni interpersonali, della realizzazione individuale, dell'amore, del sesso. I loro film infastidirono una classe politica burocratizzata. Una violenta campagna di stampa battezzò “film neri” quelle opere, riducendone gli autori al silenzio o costringendoli all'esilio. Tra di essi (qualche nome: Pavlović, Petrovieć, Djordjevieć, Mimica) Makavejev fu sicuramente il più spregiudicato ed il più attento ai problemi della ricerca e del rinnovamento linguistico; il che lo avvicinava considerevolmente a tutte le nuove ondate che in quegli stessi anni travolgevano cinematografie nazionali sclerotizzate.

I suoi primi film evidenziavano la necessità, per la costruzione di una autentica società socialista, di rimuovere i pesanti residui di arretratezza e ignoranza che secoli di repressione sociale e sessuale avevano sedimentato nella mentalità e nel comportamento della popolazione. Più che la storia conta qui (pensiamo a Un affare di cuore o al precedente L 'uomo non è un uccello) la struttura composita che mira alla frantumazione della linearità narrativa, alla moltiplicazione dei punti di vista, alla commistione dei materiali. Progressivamente la sua visione della società e del mondo si andò radicalizzando. In W.R. (proibito in Jugoslavia) e, ormai esule, in Sweet Movie, egli espresse una sorta di pessimismo apocalittico, che identificava sostanzialmente capitalismo e socialismo, sia sul terreno dei modelli comportamentali che sul piano delle ideologie: incapaci, entrambi, di soddisfare i fondamentali bisogni dell'uomo e, innanzitutto, l'esigenza di liberazione sessuale, frustrata in egual modo da sessuofobia repressiva e da permissivismo totale. Si accentuava anche la sua provocatoria passione per l'assemblaggio e l'accumulazione degli stili e delle tecniche; il che nuoceva alla compattezza delle opere, conseguendo effetti di giustapposizione meccanica ed astratta, aggravati dal didascalismo e dall'allegorismo intellettualistico.

Dalla molteplicità all'unità - Montenegro (così lo chiameremo d'ora innanzi; non si sa bene da dove provenga il “tango” – può darsi si tratti di un omaggio a Bertolucci da parte dei distributori italiani, a fini esclusivamente commerciali), dopo parecchi anni di silenzio, è caratterizzato da un'omogeneità e da una linearità sconosciute alla filmografia di Makavejev. Come nei film più recenti, si tratta di una contrapposizione/identificazione tra due universi. Ma la differenza, rispetto a Sweet Movie e a W.R., sta nel fatto che i due “mondi” intrattengono un rapporto all'interno dello sviluppo narrativo, attraversati dalla concretezza delle relazioni tra i personaggi (anziché giustapporsi estrinsecamente, come accadeva nei film citati).

Makavejev sembra voler rinunciare anche all'utilizzo dei brani di repertorio, delle didascalie, del montaggio “simbolico”. Ma non del tutto: le inquadrature della scimmia in gabbia, interpolate artificiosamente qua e là, senza alcuna giustificazione narrativa, la dicono lunga sui residui, sedimentati nel regista, di una concezione del cinema come linguaggio simbolico e intellettuale, di derivazione probabilmente eisensteiniana. […] Per il resto, si respira nel film un'aura di trasgressione che richiama la freschezza degli esordi di Makavejev. Il suo talento emerge soprattutto nella ricognizione quasi antropologica all'interno dei due “pianeti” distanti anni luce nelle abitudini di vita, eppure geograficamente vicinissimi (situati come sono nelle opposte periferie della medesima città) e in fondo identici nell'impossibilità di porsi come luogo di un'autentica realizzazione delle istanze individuali.

Antropologia e trasgressione - Non molto a suo agio nelle vesti del narratore, Makavejev cade frequentemente nell'ovvio (a cominciare dallo spunto narrativo, scarsamente originale), nel manierismo più scontato (come in certe soluzioni figurative che dovrebbero visualizzare l'insoddisfazione della signora Jordan, ad esempio la sequenza del tramonto sul mare, mentre scorrono i titoli di testa). Non sempre padroneggia adeguatamente la costruzione delle sequenze e la recitazione (con esiti di goffaggine quasi imbarazzante, in certi casi; si veda, per esempio, la sequenza della camera da letto in casa Jordan che culmina con l'incendio delle lenzuola) e commette alcuni errori negli attacchi di montaggio.

Gli si attagliano maggiormente i panni dell'antropologo ed è bravissimo nel rappresentare i gruppi sociali e le loro dinamiche interne e nello sbeffeggiare le cerimonie delle “tribù” umane. Ecco allora il film raggiungere momenti di straordinaria incisività, là dove vengono messe a nudo frustrazioni, angosce e perversioni mascherate dietro la facciata del perbenismo, dell'ordine sociale e dell'autocontrollo. O, ancora, nel prorompere del vitalismo, dell'aggressività, della sfrenata carica erotica, che esplodono nei suoi connazionali emigrati, travolgendo i travestimenti e le barriere dei modi di vestire, degli atteggiamenti, dei modelli di buona educazione e delle mitologie mutuati dal consumismo borghese.

I brani migliori di Montenegro mettono in evidenza precisamente questa duplice e reciproca dialettica, uguale e contraria nei due “universi” di mascheramento e svelamento. La regressione animale di Marilyn che divora con le mani le cotolette alla viennese, preparate con tanta cura e precisione “tecnica”; l'impudico e sguaiato esibizionismo delle “aspiranti mogli”; il ménage à trois che coinvolge Martin Jordan, lo psicanalista e la sua segretaria; il coltello nella testa del baro, con la corsa all'ospedale e la pausa imposta da Alex per scattare una foto ricordo; l'amplesso tra Alex e l'amante sul letto in cui dorme Marilyn ubriaca.

Ancora una volta, Makavejev celebra un confronto scontro che si risolve in un'identificazione. l rapporti umani sono inevitabilmente inficiati dalla sopraffazione e dal dominio. La rivoluzione sessuale è più che mai distante. Non sta sicuramente nel gelido autocontrollo dell'alta borghesia industriale nordica, ma neppure nella sfrenata sensualità degli immigrati balcanici. E lontana resta anche la realizzazione di un modello sociale soddisfacente, se esso dipende anche dalla liberazione delle energie sessuali.

Per un cinema patafisico? - Il racconto si svolge nella terra di Ingmar Bergman, e Makavejev sembra in qualche modo volerlo, ironicamente, ricordare attraverso la fissità e la ricercata eleganza formale di certe inquadrature e persino con una sorta di citazione (l'orologio senza sfere dello Zanzi Bar come quello del Posto delle fragole). Ma se Makavejev si dichiara lontano dal cinema “fisico” americano che vuol riprodurre i contorni del mondo reale, lo è altrettanto da un cinema “metafisico” che aspiri a cogliere, dietro le apparenze, i problemi profondi. La sua tendenza al paradosso, alla forzatura, la sua vena surreale farebbero pensare a un cinema “patafisico” nel senso codificato da Jarry, che indicò con questa parola una nuova scienza dell'irreale destinata a studiare «le leggi che regolano le eccezioni».

Non sempre Makavejev riesce a far scattare dall'interno dell'universo rappresentato (dalla delineazione delle situazioni, dalla caratterizzazione dei personaggi) l'elemento surreale, la forzatura trasgressiva, il tratto secco e vivace della caricatura. A volte, lo abbiamo visto, si affida a soluzioni più facili, ma più meccaniche e meno efficaci. I grandi problemi dell'esistenza dipendono soprattutto dalla soddisfazione di bisogni primari, elementari. Lo zoo è metafora di un mondo i cui abitanti vivono in gabbie che loro stessi si creano, sbranandosi a vicenda.