Un’altra estate che se ne va…

Un’estate di settant’anni fa, raccontata con grandissima sensibilità da Rob Reiner nel celeberrimo film di quarant’anni fa (come vola il tempo…): è il nostro suggerimento per passare una sera di questo ultimo scampolo d’estate. Bildungsroman tratto dal racconto Il corpo di Stephen King, Stand By Me (il titolo del film è un omaggio alla canzone di Ben E. King, che si sente nella colonna sonora assieme ad altri classici dell’epoca), gode anche del consueto blend di suspense, lirismo e umorismo che accomuna molte delle migliori opere cinematografiche tratte dallo scrittore di Portland, Maine. «Un giorno tu diventerai un grande scrittore, Gordie. Potrai anche scrivere di noi, se sarai a corto di idee», dice nel film Chris all’amico Gordie. Federico Chiacchiari scrisse del film su «Cineforum» n. 267, ottobre 1987, in un articolo che qui riproponiamo.

«Cineforum» n. 267, ottobre 1987

Stand By Me: la maturità gioca d’anticipo

Federico Chiacchiari

Era stato George Lucas, nel 1973 con American Graffiti, ad aprire le porte a un nuovo modo di fare cinema, un nuovo modo di raccontare storie, iniziando quella riflessione sulla fine dell’adolescenza, su quella “linea d 'ombra” dalla giovinezza alla maturità, quel mitico rito di passaggio che invece il romanzo americano aveva saputo mostrare con notevole anticipo. Questo passaggio, questo intervallo di tempo, tra l'adolescenza e l'età adulta che già con Salinger aveva visto la luce nell’ormai lontano 1951 (Il giovane Holden), è rappresentato da Lucas in un “tutto in una notte”, una notte di crescita, di trasformazione, di scelte, di maturazione. Ma è anche mostrato con un senso del nostalgico, del rimpianto per la giovinezza ormai trascorsa, che è una di quelle caratteristiche che fanno grande il cinema americano. […]

Era stato George Lucas, nel 1973 con American Graffiti, ad aprire le porte a un nuovo modo di fare cinema, un nuovo modo di raccontare storie, iniziando quella riflessione sulla fine dell’adolescenza, su quella “linea d 'ombra” dalla giovinezza alla maturità, quel mitico rito di passaggio che invece il romanzo americano aveva saputo mostrare con notevole anticipo. Questo passaggio, questo intervallo di tempo, tra l'adolescenza e l'età adulta che già con Salinger aveva visto la luce nell’ormai lontano 1951 (Il giovane Holden), è rappresentato da Lucas in un “tutto in una notte”, una notte di crescita, di trasformazione, di scelte, di maturazione. Ma è anche mostrato con un senso del nostalgico, del rimpianto per la giovinezza ormai trascorsa, che è una di quelle caratteristiche che fanno grande il cinema americano. […]

Poche immagini di avvio e si entra nella storia: una valle, un'auto con dentro Richard Dreyfuss scrittore-io-narrante, dei bambini che passano in bicicletta, e il tempo diventa quello della memoria, il 1960 in cui quattro ragazzi di dodici-tredici anni vivono la loro avventura decisiva.

È l’inizio di Stand By Me. Il motivo di questo “viaggio”, di questa avventura nel cuore delle tenebre della natura è la ricerca del cadavere di un loro coetaneo scomparso e mai più ritrovato. Ma il fatto che questa ricerca si trasformi immediatamente in “qualcos'altro”, in una sorta di sfida a se stessi, di ricerca del proprio io, del senso della propria amicizia, lo si capisce subito dal come viene effettuata la ricerca. Una marcia di due giorni per trenta o cinquanta miglia all'interno della foresta, seguendo la traccia dei binari della ferrovia. Nel racconto King scrive che «sembrava giusto farlo in questo modo, perché il rito di passaggio è un corridoio magico e perciò ci mettiamo sempre in corsia» (Stephen King, Il corpo, in Stagioni diverse).

Questo gruppo di ragazzi trova al proprio interno i valori e le speranze in cui credere e nei mass-media, tv, cinema e fumetto, il riferimento immaginario più vicino. Per dirla con D. Riesman sono individui eterodiretti che nel rapportarsi agli altri cercano di assimilarsi al gruppo, anche se forse in questi ragazzi tutto c'è tranne che un appiattimento comportamentale. Questo senso di “gruppo” ha un suo luogo, la casa sull'albero in cui si ritrovano a leggere, parlare e giocare, e ha un suo modo di esprimersi in un linguaggio spesso incomprensibile al di fuori, quei giochi sulle parolacce dove l'offesa è sempre più complessa e articolata ed è motivo di riso comune piuttosto che di lite, quei gesti che sono propri di un'infanzia che non intende finire come lo “struscio” delle mani in segno di pace, di amicizia e complicità. E poi i discorsi, «quel genere di discorsi che non puoi più ricordarti bene una volta che hai superato i quindici anni e hai scoperto le ragazze». Questo viaggio, questa discesa nella natura è una vera e propria ricerca di maturità e come tutti i passaggi della vita deve attraversare alcune “prove” decisive, superate le quali si sarà acquistata quella conoscenza, quella consapevolezza, quella fine dell'innocenza che li trasporterà nella vita adulta (anche se, come vedremo, in questo film c'è una notevole variante).

La prima prova che affrontano è quella della discarica di Milo Pressman e del suo ferocissimo cagnaccio Chopper. In questa prima tappa di avvicinamento la scoperta vera e propria è quella che Gordie (il ragazzo-narratore) definisce «la prima lezione sulla vasta distanza tra mito e realtà». L'uomo tanto cattivo altri non era che un goffo grassone incapace di scavalcare una rete e il mitico cagnaccio addestrato «ad addentare parti specifiche dell'anatomia umana», un semplice «bastardello di mezza taglia», immediato oggetto di scherno dei ragazzi.

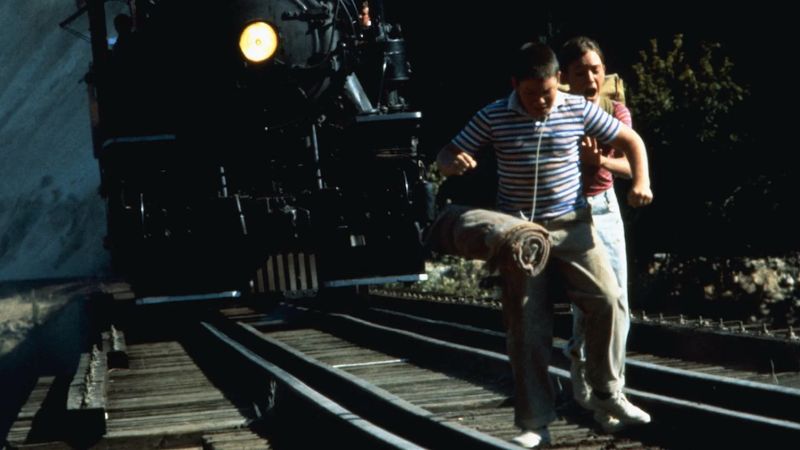

La seconda prova è visivamente la più spettacolare, la scena del ponte, un lungo ponte attraversato dalla sola ferrovia senza spazio ulteriore in cui cacciarsi se fosse sopraggiunto il treno. E questa del treno è una presenza costante sia nel racconto che nel film; è il treno che probabilmente ha ucciso Ray Brower, il ragazzo del cadavere scomparso (nessuna allusione al Mistero del cadavere scomparso diretto dal padre del regista, Carl Reiner?), è la ferrovia che i ragazzi seguono come percorso di ricerca, strada sicuramente più lunga ma che comunque li lega ancora alla civiltà, ed è il treno - appunto - che li minaccia fisicamente, mostro tecnologico che attenta alle loro giovani piccole vite. Non so se volutamente, ma l'intera sequenza del treno che compare all'improvviso con i ragazzi ancora al centro del lungo ponte, sembra uno stupendo omaggio a quello che André Bazin chiamava “montaggio proibito”. Scrive Bazin: «Quando l'essenziale di un avvenimento dipende da una presenza simultanea di due o più fattori dell'azione, il montaggio è proibito». E più avanti, a proposito di un film inglese, c'è un brano che può andare benissimo per il film in questione: « Il problema non è che il ragazzo abbia corso realmente il rischio rappresentato, ma solo che la sua rappresentazione sia tale da rispettare l'unità spaziale dell'avvenimento. Il realismo risiede qui nell’omogeneità dello spazio [...]. La stessa scena, secondo che venga trattata col montaggio o con un totale, può essere solo cattiva letteratura o diventare grande cinema» (André Bazin: Che cos'è il cinema?). Ed è appunto di grande cinema che si tratta, ed è difficile da cancellare dalla memoria l'immagine del grosso treno-mostro che quasi schiaccia i due ragazzi. Questa del ponte non è una scena solamente spettacolare: nell’attraversarlo c'è come il superare un grosso ostacolo, un tabù. Come scrive King, «mista alla paura c'era l'eccitazione di una grossa sfida».

La terza prova è la notte, e qui siamo nel terreno proprio di King, che gioca in casa nel luogo tipico delle paure, delle ossessioni dell'infanzia. Superare la paura del buio, di «quelle tenebre al limite del paese», significa acquisire l'autonomia, l'indipendenza dall'adulto protettore, affrontare i fantasmi nascosti della propria infanzia. La notte intorno al fuoco è anche un luogo dove parlare, dove raccontarsi e scoprire se stessi, la profondità di un'amicizia, quella di Chris e Gordie, che è quella che resisterà alla storia e che solo la morte di Chris strapperà via. Nel film è sufficiente uno sguardo, una mano sulla spalla per mostrare tutto questo; King ci regala invece pezzi di notevole bravura: «... e per un attimo ci guardammo negli occhi e vedemmo qualcuna di quelle cose autentiche che ci facevano amici». E più avanti: «Ci guardammo con calore per un secondo e poi, forse imbarazzati da quello che ognuno vedeva negli occhi dell'altro, abbandonammo lo sguardo contemporaneamente».

La quarta prova non è proprio tale, ma è comunque un'esperienza forse unica e comunque individuale, l'incontro all'alba di Gordie con il daino. Questa è l'unica cosa che Gordie si terrà per sé, non raccontandola a nessuno forse perché «le cose più importanti sono le più difficili da dire, perché le parole le rimpiccioliscono. Ed è difficile far in modo che un estraneo provi interesse per le cose belle della tua vita». D'accordo con King anche noi taciamo e lasciamo al piacere della lettura e della visione la ricchezza di emozioni che questa scena sa comunicare.

La quinta è una prova di dolore fisico, il bagno nel laghetto e i corpi dei ragazzi che si riempiono di sanguisughe. Anche qui abbiamo una sorta di esame di maturità: resistere, superare il dolore fisico è un qualcosa che - almeno nel cinema americano - appartiene al fatto di essere uomini, “uomini veri” se vogliamo citare una rassegna scema di bei film trasmessi in tv.

Poi c'è l'incontro con il morto, la scoperta della loro finitezza, la terribile esperienza di sentirsi mortali, l'idea che di colpo tutte le nostre inquietudini, passioni, ricerche, speranze, i nostri rapporti, la nostra esistenza possa essere spazzata via, magari dall'arrivo di un treno non “schivato” (e a proposito di schivare, Teddy Duchamp, il pazzo-strano del gruppo nel racconto praticava lo “scansa-camion”, una vera e propria sfida folle col tempo e la sorte ma, quando proverà col treno, sarà cacciato via dai binari prima che sopraggiunga. A margine due stranezze: nel film è Chris che lo caccia gettandosi su di lui, nel racconto è Gordie, l'io-narrante - più tardi nello scontro con la banda di Asso nel film è Gordie a tirare fuori la pistola, nel racconto è Chris. A ripensarci, comunque, entrambe le volte sembra aver ragione Reiner, più credibili e catalizzanti risultano le sue scelte). Questo incontro col ragazzo che «non stava dormendo» ma era morto, è anche e soprattutto l'incontro con la consapevolezza di se stessi, dell'intero percorso della loro ricerca. Quel corpo è loro, perché appartiene alla loro generazione, condivideva probabilmente con loro gli stessi problemi, è loro perché se lo sono conquistati ripercorrendone allo stesso modo lo smarrimento, il duro percorso verso la morte di Ray Brower, che per loro sarà invece verso una crescita più consapevole.

Ed è proprio su questo macabro possesso di cadavere che avverrà l'ultima decisiva prova dei quattro nello scontro con la banda di Asso, i ragazzi dell'altra generazione, «i ragazzi più vecchi, i grandi». Ed è qui che avviene forse quel “salto”, quella differenza che fa di Stand By Me un prodotto che segna una svolta nel genere. Finora il genere aveva lavorato ai fianchi sullo scontro generazionale, i giovani contro gli adulti, due modi assolutamente opposti di rapportarsi ai sensi dell'esistenza e dei rapporti umani. Il momento del passaggio è quello dalla giovinezza alla maturità, al momento delle scelte decisive per divenire adulto, e questo è comunque sempre il momento della fine delle scuole superiori oppure della fine del college (American Graffiti, Gli amici di Georgia, Fandango, I ragazzi della porta accanto, eccetera). Questo è il momento che Conrad chiama «una linea d'ombra che ci avverte che la regione della prima gioventù, anch'essa, la dobbiamo lasciare addietro». La novità del film di Reiner e del racconto di King è di superare questo assunto, da un lato ritornando a quel tema fondamentale della cultura americana che è la riluttanza di fronte alla fine dell'adolescenza e dall'altro, in questo caratterizzandosi in pieno come prodotto degli anni 80, dotando i ragazzi di una consapevolezza davvero nuova della propria età. Dice ad un certo punto del film Chris a Teddy: «Non fare il ragazzino!» e lui con un'innocenza che è un inno alla propria voglia di essere ciò che si è (cioè non adulto): «Ma io sono un ragazzino, nel pieno della mia giovinezza». Dove il film lascia il segno è nel caratterizzare il mondo dei ragazzi grandi (sedici-diciotto anni) come il “nuovo mondo adulto”.

Nel cinema degli anni 80, infestato di adolescenti dappertutto, dove sembra ormai scomparso il vecchio mondo adulto di una volta la “linea d'ombra” sembra doversi anticipare la fine dell'infanzia, nel passaggio tra questa e l'adolescenza. Il “preadolescente Gordon La Chance” e i suoi tre coetanei rappresentano forse oggi quello che Brando, Dean e Vic Morrow rappresentavano negli anni 50, il luogo della “nuova visione”, dei nuovi comportamenti, l'opposizione al mondo adulto che oggi questo film - probabilmente con notevole anticipo - vede rappresentata dal mondo dei giovani adolescenti.

Ma forse anche questo è un discorso che conviene lasciar «fare» alle emozioni. Le cose più importanti sono le più difficili da dire.