Una Dea scesa dal ciel, a miracol mostrare

Nell’ottobre di settant’anni fa, al Salon de l’Automobile di Parigi, veniva presentata la Citroën DS. Celebrata da Roland Barthes in un suo celebre saggio come una via di mezzo fra la ieraticità delle cattedrali gotiche e l’avvenirismo delle navi spaziali, disegnata da Flaminio Bertoni con linee tesissime, per quell’epoca pazzesche e ancora oggi modernissime, equipaggiata con trovate tecniche all’avanguardia (le sospensioni idropneumatiche che, fra le altre cose, salvarono il presidente De Gaulle da un attentato), la Dea (tale Déesse vuol dire, in francese) è diventata a buon diritto un mito anche al cinema, intelligentemente utilizzata da registi diversissimi fra loro come Georges Franju in Occhi senza volto, Luis Buñuel in La Via Lattea, Francis Ford Coppola in Megalopolis. La Dea del ’67 di Clara Law, fra le altre cose e a suo modo, è anche un inno alla Dea. Del film ne parlò Alessandra Di Luzio su «Cineforum» n. 403, aprile 2001, in una scheda che qui ripubblichiamo.

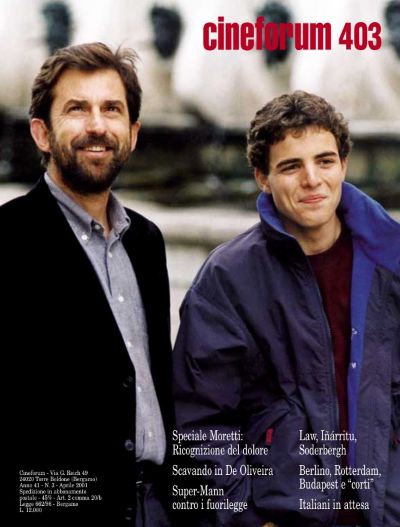

«Cineforum» n. 403, aprile 2001

Scheda La Dea del ’67 di Clara Law

Incontro ravvicinato a bordo di un mito

Alessandra Di Luzio

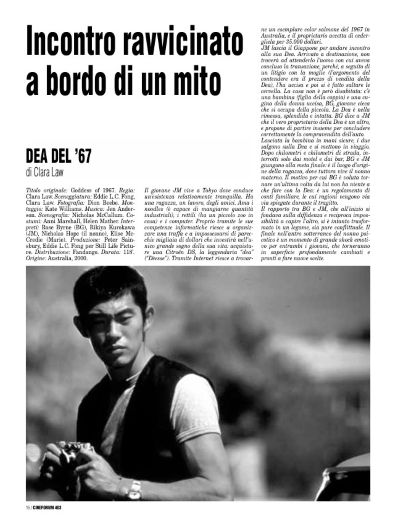

Il giovane JM vive a Tokyo dove conduce un’esistenza relativamente tranquilla. Ha una ragazza, un lavoro, degli amici. Ama i noodles (è capace di mangiarne quantità industriali), i rettili (ha un piccolo zoo in casa) e i computer. Proprio tramite le sue competenze informatiche riesce a organizzare una truffa e a impossessarsi di parecchie migliaia di dollari che investirà nell’unico grande sogno della sua vita: acquistare una Citroën DS, la leggendaria “dea” (“Dèesse”). Tramite Internet riesce a trovarne un esemplare color salmone del 1967 in Australia, e il proprietario accetta di cedergliela per 35.000 dollari.

Il giovane JM vive a Tokyo dove conduce un’esistenza relativamente tranquilla. Ha una ragazza, un lavoro, degli amici. Ama i noodles (è capace di mangiarne quantità industriali), i rettili (ha un piccolo zoo in casa) e i computer. Proprio tramite le sue competenze informatiche riesce a organizzare una truffa e a impossessarsi di parecchie migliaia di dollari che investirà nell’unico grande sogno della sua vita: acquistare una Citroën DS, la leggendaria “dea” (“Dèesse”). Tramite Internet riesce a trovarne un esemplare color salmone del 1967 in Australia, e il proprietario accetta di cedergliela per 35.000 dollari.

JM lascia il Giappone per andare incontro alla sua Dea. Arrivato a destinazione, non troverà ad attenderlo l’uomo con cui aveva concluso la transazione, perché, a seguito di un litigio con la moglie (l’argomento del contendere era il prezzo di vendita della Dea), l’ha uccisa e poi si è fatto saltare le cervella. La casa non è però disabitata: c’è una bambina (figlia della coppia) e una cugina della donna uccisa, BG, giovane cieca che si occupa della piccola. La Dea è nella rimessa, splendida e intatta. BG dice a JM che il vero proprietario della Dea è un altro, e propone di partire insieme per concludere correttamente la compravendita dell’auto. Lasciata la bambina in mani sicure, i due salgono sulla Dea e si mettono in viaggio. Dopo chilometri e chilometri di strada, interrotti solo dai motel e dai bar, BG e JM giungono alla meta finale: è il luogo d’origine della ragazza, dove tuttora vive il nonno materno. Il motivo per cui BG è voluta tornare un’ultima volta da lui non ha niente a che fare con la Dea: è un regolamento di conti familiare, le cui ragioni vengono via via spiegate durante il tragitto.

Il rapporto tra BG e JM, che all’inizio si fondava sulla diffidenza e reciproca impossibilità a capire l’altro, si è intanto trasformato in un legame, sia pure conflittuale. Il finale nell’antro sotterraneo del nonno psicotico è un momento di grande shock emotivo per entrambi i giovani, che torneranno in superficie profondamente cambiati e pronti a fare nuove scelte.

Giunta ormai al decimo film (undicesimo se si considera la partecipazione a un film a episodi), Clara Law è una regista che ha affinato, in quindici anni di carriera, non solo la tecnica e lo stile, ma anche una profonda sensibilità personale nei confronti di certi temi e certi luoghi particolarmente congeniali alla sua modalità di racconto. Nata a Macao, cresciuta a Hong Kong, educata a Londra, vissuta a New York, la regista è emigrata a Melbourne e là vive dal 1995. Dopo aver realizzato film cinesi, hongkonghesi e di produzione mista, dopo essersi dedicata a film minimalisti e realistici e a filmoni in costume ambientati durante antiche dinastie, Law sembra aver trovato ora un terreno favorevole in un percorso di ricerca nei territori dell’alienazione, della distanza, dell’isolamento. Prima della Dea del ’67, nel 1996, esce il suo primo film australiano, Floating Life, storia di una famiglia di Hong Kong che emigra nel continente nuovissimo per ricucire i pezzi di un’esistenza lacerata e frammentaria. Un’emigrazione tanto più problematica se si pensa che il passaggio tra le due realtà territoriali, tra i due spazi vitali – il formicaio claustrofobico e la wilderness del vuoto totale – è quanto di più distante possa immaginarsi al mondo. Anzi, forse si tratta addirittura di due mondi diversi, e il viaggio diviene esplorazione di un pianeta alieno.

Lo stesso percorso, sia pure variando i termini di riferimento, avviene qui: un giapponese di Tokyo si ritrova in un’Australia sottopopolata e selvaggia per compiere la sua “missione”, per realizzare lo scopo della sua vita, e nel fare questo entra in contatto con una abitante del posto (una guida cieca, contraddizione in termini che assurge a livello mitico in questa sua stessa impossibilità) che gli fornisce indicazioni sul proprio mondo e nello stesso tempo vuole riceverne sul suo. C’è una battuta del film, che nella traduzione perde notevolmente di efficacia, in cui BG chiede a JM com’è vivere a Tokyo, e lui le risponde che è come vivere su una barretta di Mars, ovvero, come vivere su Marte. Dunque l’alienazione è percepita come un’esperienza a doppio senso: si parte già da una condizione altra per raggiungere una ulteriore alterità. In questo scenario la Citroën DS, la Dea, rappresenta un tramite indispensabile, è la navicella per poter esplorare questa nuova realtà (il design spaziale della carrozzeria rende l’auto più funzionale di qualunque altra alla narrazione di una storia di questo genere), è un “mito d’oggi” e nello stesso tempo partecipa della condizione eterna della divinità.

Ma non dimentichiamo che, sia pure a caro prezzo, è una divinità che si può comprare. All’inizio del film, nella parte ambientata a Tokyo, seguiamo sullo schermo del computer di JM le sue richieste di appello. «Voglio comprare Dio» è la prima frase, poi rettificata in «Voglio comprare una dea». Queste affermazioni, sia pure per pochi minuti, consentono allo spettatore di entrare nella dimensione del sacro e del soprannaturale, e anche quando l’ambiguità si dissipa (nella breve parte documentaria che segue, con tanto di didascalie e citazioni, si celebrano le virtù dell’auto) resta un senso di timore riverenziale, un rispetto per l’oggetto magico, miracoloso (anche perché ci viene ricordato esplicitamente l’episodio dell’attentato a De Gaulle, che si salvò dai proiettili proprio perché protetto dalle innovative sospensioni idropneumatiche della sua Dea). Non è un caso che tra le musiche diegetiche del film compaia anche il tema dell’«Olandese volante»: la Dea è un veicolo onirico, fatato, a bordo del quale si compie una ricerca che è anche erranza. La stessa regista, del resto, si è espressa chiaramente al riguardo: «La Citroën DS mantiene un’aria futuristica pur essendo ormai un vecchio modello. Non è solo un bene materiale da possedere, ma rappresenta anche uno stile di vita più complesso. È un simbolo della perfezione creata dall’uomo».

Ricordi di famiglia - Dal punto di vista della costruzione narrativa, ciò che rende più interessante questo film è il modo in cui sono organizzati i numerosi flashback che interrompono la linearità dell’azione presente. Clara Law evita di appesantire il tessuto della comunicazione tra i personaggi (che in realtà non parlano molto tra loro, non si confidano e conservano una sorta di riserbo dei sentimenti per tutta la durata del film) e, invece di creare delle situazioni di racconto o confessione che possano essere funzionali allo spettatore per ricucire insieme i fili del passato, opta per il ricordo puro, la rievocazione “spontanea” e non esternata. E così, man mano che il film procede, veniamo a sapere che BG ha un passato a dir poco terrificante: il nonno (un Nicholas Hope straordinario, ancora più disumanizzato rispetto al ruolo interpretato in Bad Boy Bubby) aveva ripetutamente e continuativamente abusato di lei sin da quando era bambina, e prima di farlo con lei l’aveva fatto con sua madre, una donna folle e nevrotica che viveva in un incubo pseudoreligioso intriso di deformazioni sul tema della colpa e del peccato.

L’affrancamento di BG da questo universo depravato e claustrofobico, nella sua personale visione del mondo, può trovare una sua logica conclusione solo nella vendetta, nell’eliminazione fisica dell’uomo che ha aperto in lei quella ferita mai rimarginata. E il fatto che, nella suggestiva sequenza finale in cui discende letteralmente agli inferi (una specie di putrida miniera abbandonata, piena di topi morti e pipistrelli), la ragazza non riesca a sparare, va visto come un momento di gran lunga più doloroso rispetto alla catarsi che avrebbe desiderato. L’uomo che BG percepisce dinanzi a sé è già morto da tempo, è già un organismo in decomposizione che ha superato da un pezzo la soglia minima dell’umanità, e dunque non c’è più modo di intervenire.

Nonostante la pesantezza della vicenda, il racconto rimane sul piano della delicatezza, ellittico, frammentario. Allo spettatore è concesso sì di sbirciare nei ricordi (e si tratta dei ricordi di un personaggio cieco, dunque gli è concesso il paradossale privilegio di vedere cose che neppure BG ha mai visto), ma non di sguazzare nel dolore o di godere morbosamente della tragedia familiare. Sotto questo aspetto La Dea del ’67 ricorda molto da vicino i film australiani di Jane Campion (forse la fisicità di BG, con quei capelli rossi fiammanti e l’andatura sgraziata, ne è diretta citazione), e la rappresentazione dell’universo femminile, unita al modo di miscelare la storia personale e familiare con la fisicità del territorio, aggiunge un altro tassello a quell’estetica del “sublime australiano” che ha ormai dei tratti precisi di riconoscibilità nel cinema degli ultimi quindici-vent’anni: sospensione della dimensione del tempo, amplificazione del dato paesaggistico, atmosfere rarefatte, introspezione minimalista, riflessione sulla nevrosi e l’alienazione dell’individuo, crisi dei rapporti familiari e sociali, eccetera. Nel cinema australiano di Clara Law tutto questo viene però filtrato da uno sguardo esterno, estraneo, strano, straniero, che impedisce di far scivolare la storia in una facile retorica della pietà.

Ed è per questo che il marziano giapponese non vede in lei soltanto, per parafrasare ancora Campion, un angelo nella sua macchina, bensì un altro da sé molto meno fragile di quanto la sua condizione di donna handicappata possa fare credere, un vero interlocutore con cui confrontarsi senza neppure la necessità di parlare troppo. JM, da parte sua, offre allo spettatore squarci di un passato metropolitano che sembra pura fantascienza apocalittica (il flashback della gara di noodles ricorda molto – troppo? – da vicino qualche scena di Blade Runner), ma non gli dà la soddisfazione di sapere quali sono le sue intenzioni reali e il suo grado di coinvolgimento nella love story con BG.

La cultura ibrida di Clara Law gioca un ruolo molto importante in questa sorta di riservatezza, di pudore delle emozioni: è come se la regista volesse eleggere l’inconoscibile e l’incomunicabile a momenti positivi dell’esistenza, da contrapporre all’atteggiamento di colonizzazione della mente che è anche stupro, violazione di uno spazio altrui. In questo senso il cinema di Law è veramente un cinema postcoloniale, un cinema libero che dichiara il proprio diritto alla coesistenza dei contrasti, alla contaminazione indiscriminata degli sguardi e dei territori.

Al buio - La cecità della protagonista (una splendida Rose Byrne, insignita a Venezia della Coppa Volpi per questa interpretazione) non è un pretesto per accrescere il dato patetico o poetico del film. Molto spesso l’handicap fisico nella finzione è una scelta che viene elaborata e sfruttata in base alle sue specifiche potenzialità narrative: sono innumerevoli, per esempio, i thriller in cui la vittima menomata – paralitica, cieca, muta, eccetera – deve difendersi da un assassino spietato che sfrutta a suo vantaggio l’handicap in questione, con il risultato che la tensione diviene ancora più alta. In questo film la cecità di BG resta un fatto marginale, tanto che in molti momenti del film quasi ci si dimentica del problema. L’handicap non è caricato di senso, non è neppure analizzato, semmai fornisce una ragione in più per creare un legame di dipendenza reciproca tra i due protagonisti: BG ha bisogno di JM per intraprendere a bordo della Dea il suo percorso di obliterazione del dolore, JM da parte sua ha bisogno di lei per farsi guidare verso la realizzazione del suo sogno.

Detto questo, resta il fatto che le due scene più suggestive del film devono la loro intensità proprio alla menomazione di BG: la prima è quella – travolgente – del ballo nel bar (sulle note di Walk, Don’t Run dei Ventures che si diffonde dal juke box), una danza disarticolata e davvero catartica, dove tutte le sensazioni del movimento nell’aria assumono una concretezza tattile straordinaria; la seconda è la scena del mancato omicidio nel finale, dove BG punta la pistola contro l’orrido nonno mossa soltanto dall’istinto, da una furia cieca – è il caso di dirlo – ma nello stesso tempo si accorge che la cecità più grave è quella del vecchio, che nel suo delirio è incapace di vedere alcunché di ciò che accade al di fuori del suo mondo, ed è soprattutto incapace di vedere lei che sta per ucciderlo. È in questo momento che in BG si apre uno squarcio, si attua un passaggio (senza rito) dalla impossibilità della vista all’attuarsi della visione.