Ultimo tango in Cassazione

Il 29 gennaio del 1976 la Corte di Cassazione si pronunciava in merito al caso Ultimo tango a Parigi ordinando la distruzione della pellicola e condannando a quattro anni con la condizionale il regista Bernardo Bertolucci, lo sceneggiatore Franco Arcalli, il produttore Alberto Grimaldi e l’interprete Marlon Brando (il quale, immaginiamo, non avrà fatto un plissé, impegnato com’era a prepararsi a lavorare a fianco di Jack Nicholson in Missouri di Arthur Penn). Destino simile, di lì a poco, avrebbe incontrato Salò, o le 120 giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini. «Cineforum» fu tempestosissimo nel prendere posizione, con un Editoriale che uscì sul n. 151 di gennaio-febbraio dello stesso anno. Editoriale che riflette sicuramente l’esprit du temps di quei giorni, ma ha anche un paio di cose da dire sui nostri.

«Cineforum» n. 151, gennaio-febbraio 1976

Editoriale

Una risposta politica all’oscenità del regime che dice di proteggerci dal cinema “osceno”

Redazione

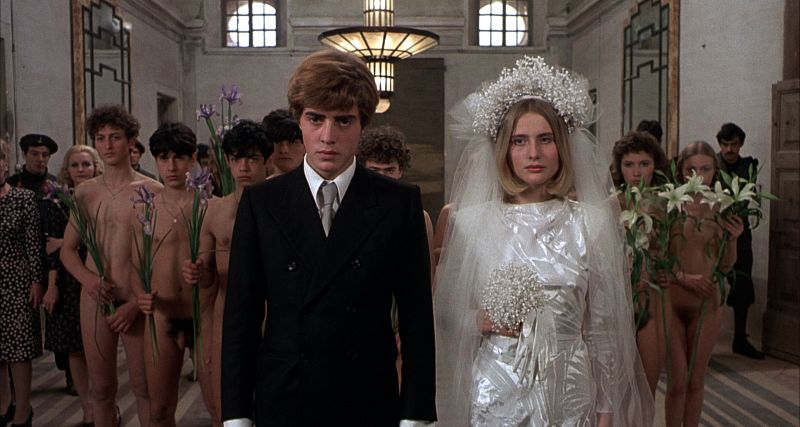

Ultimo tango a Parigi condannato alla distruzione, Salò sequestrato e con buone probabilità di finire allo stesso modo, trattamento analogo per due o tre altre pellicole di minor risonanza nel giro di un paio di giorni: parlare di ondata repressiva non è certo indulgere alla retorica, anche se è un po’ di tempo che ci troviamo di fronte a ben altre forme di repressione, come i licenziamenti a raffica.

Ultimo tango a Parigi condannato alla distruzione, Salò sequestrato e con buone probabilità di finire allo stesso modo, trattamento analogo per due o tre altre pellicole di minor risonanza nel giro di un paio di giorni: parlare di ondata repressiva non è certo indulgere alla retorica, anche se è un po’ di tempo che ci troviamo di fronte a ben altre forme di repressione, come i licenziamenti a raffica.

Il punto è questo, in effetti: ha senso preoccuparsi della sorte di qualche film, sino a farne un dramma nazionale, nel momento in cui sono in gioco le sorti dell'occupazione per centinaia di migliaia di lavoratori? È logico chiamar la gente a battersi per un diritto come quello alla libertà d'espressione, di cui sono comunque in pochi a godere, quando è il diritto di tutti al lavoro che sta subendo il più massiccio e brutale attacco? Non nascondiamoci che, a livello d'opinione pubblica, interrogativi del genere possono anche non essere posti esplicitamente, ma sono ben presenti. E non nascondiamoci neanche la probabilità che, nella maggior parte dei casi, ricevano risposte negative, e non del tutto immotivate.

Anche a chi si interessa abitualmente di cinema, del resto, riesce abbastanza fastidioso, per non dir altro, il trovarsi a dover protestare in difesa di film che, se ora vanno al rogo, lasciano comunque ai loro titolari la non magra consolazione dei miliardi messi insieme fra una disavventura giudiziaria e l'altra, grazie anche alle funzioni di cassa di risonanza pubblicitaria che proprio le aule dei tribunali hanno finito per svolgere. Né risulta facilmente sopportabile l'idea che i primi ad approfittare di ogni breccia aperta nel muro dell’autoritarismo e della repressione sessuale continuino a essere i mercificatori del sesso, come è accaduto finora, per il fatto stesso che, a dispetto delle apparenze, rigore censorio e licenza mercantile si danno la mano nel far funzionare la logica del sistema, con quanto implica di perfettamente complementare tra profitto e condizionamento, tra alienazione e permissività. Non meno difficile da digerire, infine, il fatto che nel battersi per la libera circolazione di certi film ci si trovi involontariamente affiancati agli stessi signori cui si deve quella “censura del mercato”, grazie alla quale intere cinematografie restano sconosciute al pubblico italiano.

Queste cose – e le molte altre che si potrebbero aggiungere sulle contraddizioni con cui bisogna fare i conti quando ci si trova necessariamente ad agire per linee interne al sistema – vanno dette chiaramente, se non si vuole lasciar spazio a chi ha tutto l'interesse a giocare sull'equivoco, sia confondendo la difesa di un diritto con la perpetuazione di un privilegio (il privilegio degli intellettuali in fatto di libertà d'espressione e, peggio ancora, quello dei padroni di trar profitto da tutto, inibizioni e frustrazioni sessuali comprese), sia valendosi, al contrario, di una confusione del genere per isolare la tematica civile dal contesto dei problemi sociali ed economici, per spianare con ciò stesso la strada a più vasti disegni repressivi.

Ma va pure detto, con altrettanta chiarezza, che le contraddizioni non si superano con il semplicismo populistico e demagogico di certe graduatorie, per cui, di fronte all'attacco all'occupazione e ai progetti di ristrutturazione basati sul restringimento della base produttiva, ogni altra mossa del potere dovrebbe essere considerata di secondarissima importanza, al punto che l’opporvisi sarebbe solo un lusso da lasciare a qualche intellettuale senza problemi di salario o addirittura da bollare come elemento di distrazione dalle lotte più urgenti. Il problema non è di stabilire se valga o no la pena di far chiasso per la condanna di un film, mentre è in atto il tentativo di condannare la classe operaia a pagar le spese della crisi capitalistica, ma di rendersi conto dei legami intercorrenti fra le due cose, per arrivare ai nodi politici di fondo.

È per una semplice coincidenza, ad esempio, che certi giri di vite nei tribunali si registrino non appena tira aria di elezioni, magari anticipate, o siano in atto vertenze contrattuali? A chi serve questa lezione di severità della “Giustizia”? Che senso assumono certe sentenze destinate non solo e non tanto a mettere il bavaglio ai registi cinematografici, quanto a sancire l'immaturità degli italiani? Lo stabilire che questi eterni minorenni vanno “protetti” d'autorità dalle immagini tentatrici dello schermo non lascia forse intendere il ben più urgente bisogno di uno Stato forte che li protegga con uguale amorevolezza dalle tentazioni della sovversione e del disordine, alimentate da scioperi e dimostrazioni d'ogni genere? E, se gli italiani sono tutti così immaturi, non diventa pazzesco il fatto che molti di loro pretendano addirittura di controllare gli investimenti e i piani di sviluppo delle industrie che gli dan lavoro?

Ancora: è per puro caso che vien bollato d'oscenità quanto passa sullo schermo, proprio nel momento in cui l'opinione pubblica potrebbe trovare ben più osceno molto di ciò che avviene nella realtà, come lo spettacolo offerto abitualmente dalla maggioranza della commissione inquirente della Camera quando si occupa delle bustarelle dei petrolieri e della Cia? È per puro caso che si cerca di imporre, e non solo nei tribunali, l'equazione sesso-corruzione quando di corrotti e di corruttori se ne possono ravvisare a iosa, in tutt'altri campi e per ben diverse ragioni?

Le risposte vengon da sé e portano a concludere che tutto lega. Non sarà una grande scoperta, d'accordo, ma l'importante è tenerlo ben presente: tener presente, cioè, che siamo di fronte a un regime, a un sistema di potere articolato in modo che ogni sua parte puntelli le altre, un insieme di meccanismi (complicità, ricatti, genuflessioni, clientele, tangenti, avocazioni, affossamenti, schedature, interventi polizieschi, opposti estremismi e via dicendo, non esclusa qualche esibizione di facce oneste alla Zac, tanto per tenere oliati gli ingranaggi e non farli stridere troppo) che ormai scattano da soli, automaticamente, senza bisogno di menti diaboliche o di intelligenze superiori che diano il la.

È per questa stretta concatenazione tra ogni mossa del regime che sarebbe un errore madornale, prima ancora che una prova di insensibilità a determinati valori, il prestarsi al gioco della separazione delle lotte per il posto di lavoro da quelle per la libertà di comunicazione. Di comunicazione, diciamo, e non solo di espressione, perché tra i due termini c'è una differenza che chiarisce il punto di saldatura tra l'uno e l'altro piano di lotta. Non si tratta, cioè, di mettere sull'altare dei martiri qualche regista (che può avere ben poco del martirizzato, soprattutto se lo si confronta con chi resta senza lavoro e senza pane) impedito di esprimersi, ma di controbattere l'impedimento agli italiani di giudicare da sé le espressioni, in parole o immagini, che gli vengono comunicate.

In questo senso, tra l'altro, va chiarito anche il carattere abbastanza equivoco di troppe invocazioni all'arte come alla ragione di fondo per cui certi film non andrebbero sequestrati e tantomeno condannati. Certo, se si tratta di sottolineare l'arretratezza culturale emergente dalle relative sentenze o di contestare la pretesa dei giudici di ergersi anche a supremi dispensatori di meriti o demeriti estetici, magari in contrasto con la maggior parte della critica nazionale e internazionale, allora sta bene. Ma non sta bene affatto che l'argomento diventi prioritario o addirittura esclusivo e condizionante, perché, così facendo, si riduce a una questione “di gusto” quella che è invece una questione politica e si sposta su terreno delle valutazioni opinabili una materia che opinabile non è, dal momento che la libertà di parola – per stare all'esempio più semplice in fatto di comunicazione – non è subordinata alla condizione che gli interlocutori sappiano “parlare bene” (artisticamente) e meno ancora ai contenuti dei loro discorsi.

Con questo – è facile prevedere l'obiezione – si finisce per “difendere” anche la pornografia. Ne siamo perfettamente consapevoli, come già altre volte abbiamo avuto occasione di rilevare; ma il fatto è che basta guardarsi attorno per rendersi conto degli effetti contrari involontariamente (?) ottenuti circoscrivendo la pornografia a fenomeno da reprimere penalmente o con misure amministrative, mentre è essa stessa il frutto di mille repressioni cui non saranno certo tribunali e organismi burocratici vari a metter fine, ma solo il processo di crescita della coscienza popolare.

Anche da questo punto di vista, dunque, si ritorna a quanto dicevamo prima: al centro della questione non c'è l'offesa all'arte ma l'offesa a quella maturità che viene riconosciuta al cittadino nel momento in cui gli si riconosce il diritto di voto e che nessun tribunale può avere la facoltà di negargli, anche perché non si tratta di una concessione formale ma di una conquista storica; e c'è, soprattutto, il rifiuto pervicace di riconoscere al popolo italiano la capacità di autogestirsi, al cinema come da ogni altra parte, perché è questo che oggi fa più paura al potere e lo spinge a tentare la carta della democrazia protetta (i tribunali che proteggano i cittadini dalla “oscenità” cinematografica, come anticipazione emblematica e concreta delle molte altre protezioni di cui la nostra “debole” democrazia avrà bisogno), per difendere se stesso dalla impetuosa crescita delle esperienze di democrazia diretta.

Condanne e sequestri di film, insomma, non rappresentano soprassalti di oscurantismo o manifestazioni di arretratezza ritagliabili da un contesto “più aperto” (o magari in “rifondazione”, come per altri versi si vuol far credere), ma sono parte integrante del funzionamento di quegli stessi meccanismi di regime che stanno macinando reazione e autoritarismo in ogni altro campo, dalla fabbrica alla scuola, dal pubblico al privato.

Come tali, quindi, richiedono una risposta politica, che non può non porsi nel segno dell'alternativa di regime. Una risposta politica che si basi sulla consapevolezza della natura totalizzante del regime stesso e si ponga quindi, a sua volta, in termini di globalità e di radicalità: che lasci da parte, per intenderci, le petizioni al presidente della repubblica e le raccolte di firme più o meno illustri sotto i soliti appelli, per inquadrarsi invece tra gi obiettivi di lotta del proletariato.

È illusorio pensare che i lavoratori, alle prese con ben più “concreti” e pressanti problemi, possano sentire come propria l'esigenza di dar battaglia al regime anche su questo terreno? Senz'altro, se resterà una battaglia in difesa di quella “libertà d'espressione” che i lavoratori, per un verso (il loro esprimersi nelle lotte), non si lasceranno comunque strappare e che, per l'altro verso (a livello di proprietà e di gestione dei grandi mezzi di comunicazione, cinema in testa), non hanno mai avuto. Ma non sarà certo così: se anche questo problema uscirà dal vago delle “rivendicazioni civili” e dalla drammatizzazione del vittimismo elitario, per calare invece nel concreto della lotta al potere democristiano, lotta che non può non essere intesa e praticata anche come scontro di classe con l'egemonia culturale borghese di cui quel potere è al tempo stesso beneficiario e custode. È attraverso tale scontro, del resto, che il ’68 si è legato al ’69, il 12 maggio al 15 giugno: e solo dimenticando piccoli precedenti come questi o trascurando di trarne lezione, si può parlare di estraneità del movimento operaio a certi obiettivi di lotta. Anche se nessuno può nascondersi che estranei gli diverrebbero sicuramente se fossero svuotati del loro contenuto politico di netta alternativa al regime democristiano, per farne un semplice motivo di critica al “cattivo funzionamento” del suo braccio giudiziario, da correggere con qualche ritocco legislativo.