C'è della follia e della bellezza, in Danimarca

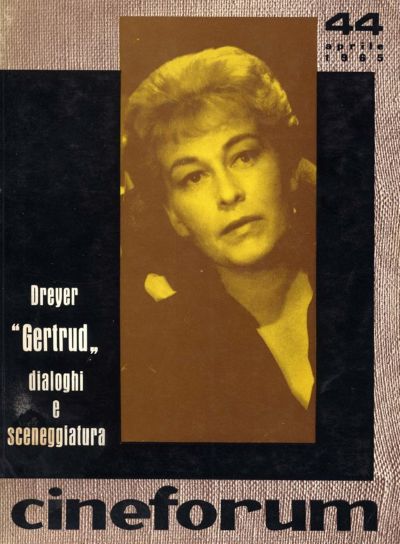

In questi giorni, sessant'anni fa, Gertrud di Carl Theodor Dreyer veniva distribuito in Danimarca. Opera ultima del regista, è anche una delle sue più significative (Jean-Luc Godard la paragonò, «in follia e bellezza», alle ultime creazioni di Ludwig Van Beethoven). «Cineforum» dedicò a Gertrud un numero quasi intero (n. 44, aprile 1965), vestito di una bella copertina e contenente saggi di Ib Monty (direttore del Dansk Filmmuseum e una delle massime autorità in materia di Dreyer) e di Jos Burvenich, nonché la sceneggiatura completa e approvata, corredata da un adeguato apparato iconografico. Esaurito da tempo in versione cartacea, ma disponibile in digitale presso il nostro indirizzo e-commerce (shop.cineforum-fic.com), questo numero è una piccola, preziosa monografia. Ne raccomandiamo come non mai l'acquisto, vale davvero.

«Cineforum» n. 44, aprile 1965

Gertrud

Ib Monty

[…] Con Gertrud, Dreyer aggiunge un nuovo pezzo alla sua serie di ritratti di donna. È stato spesso detto che quelle di Dreyer sono donne che soffrono, più raramente che si sono causate loro stesse la sofferenza. Giovanna soffriva per la sua fede e per il suo amore per la verità, Anna di Dies Irae soffriva a causa del suo appassionato amore per Martin e Gertrud soffre per le sue inesorabili ed irraggiungibili pretese d'amore.

[…] Con Gertrud, Dreyer aggiunge un nuovo pezzo alla sua serie di ritratti di donna. È stato spesso detto che quelle di Dreyer sono donne che soffrono, più raramente che si sono causate loro stesse la sofferenza. Giovanna soffriva per la sua fede e per il suo amore per la verità, Anna di Dies Irae soffriva a causa del suo appassionato amore per Martin e Gertrud soffre per le sue inesorabili ed irraggiungibili pretese d'amore.

Sarebbe ingenuo credere che Dreyer sia del parere di Gertrud; Gertrud stessa sa che le sue esigenze di vita non possono essere realizzate nel mondo che ci è stato dato, ma lei non può vivere altrimenti che in concordanza con le sue interiori esigenze. E Dreyer trova in Gertrud quella grandezza che lo incantava anche in Giovanna e Anna, la grandezza degli uomini che senza compromesso seguono la logica dei sentimenti interni. Non è molto realistico, se si adopera la parola nel senso comune. È tragico, ma neanche Medea o Fedra sono realistiche figure di donna. Non sembra perciò una valida obiezione l'asserire che Gertrud non ha molto a che fare con la realtà e Dio ci liberi e salvi da una donna come lei… Parlando come Taine, e secondo la sua ideale pretesa nell'amore, per Gertrud prevale un concetto dominante: «Amor omnia» (l'Amore è tutto) e lei è destinata a essere sconfitta. Ma noi la compatiamo. E lei, come gli uomini, sta in una conturbante doppia luce. Che la impostazione dei problemi sia eterna e attuale dovrebbe essere chiaro; considerando obiettivamente tanti film moderni di Antonioni, di Godard, di Truffaut, vediamo che trattano di donne che con la loro pretesa dell'amore assoluto esigono dagli uomini quello che questi non vogliono o non possono dare.

Dreyer non ha inserito questa problematica in un argomento attuale e dispiace probabilmente ai giovani la stilizzazione usata, la quale non lascia posto a quella vita pulsante che si trova invece nei film dei giovani registi. È però difficile comprendere Dreyer per il modo con il quale egli prosegue per la sua strada. Come al solito, non si è assunto un compito facile. Il racconto stilizzato e antinaturalistico, che a molti repelle, non sarebbe sembrato così strano se Dreyer, per esempio, avesse scelto Medea come modello. Negli abiti classici ci vuole pathos e stile elevato. Che Dreyer abbia scelto questa tragedia naturalistica che i critici del tempo avevano giudicato come un tentativo di trasferire la forma della tragedia greca in un tema moderno, fa sì che lo spettatore non possa partecipare appieno allo spirito dell'opera. Non vi era altra via di adattare il testo di Soderberg; Dreyer lo ha visto storicamente, come già prima nel suo film La Passione di Giovanna d'Arco aveva compreso storicamente il Medioevo, e ha chiamato il suo film «una scena dei costumi del tempo intorno al principio del secolo». Ma egli non ha fatto un film documentario sull'epoca, bensì ha rinforzato l'impronta tipica di quel periodo e di quell'ambiente nella stilizzazione, allo stesso modo come John Ford stilizza i tempi dei pionieri. In Gertrud così come in Giovanna d'Arco, Dreyer ha cercato di trasformare, usando le parole di Krakauer, «il complesso della realtà del passato trasfuso nella realtà cinematografica vivente».

Le scenografie pulite, l'accurata disposizione dei personaggi l'uno rispetto agli altri, la calma e insistente penetrazione nella psicologia dei personaggi, questo significa camera reality. Che le pretese di Dreyer verso gli attori non siano state piccole è evidente, ed è nella natura delle cose che quando il film perde l'appoggio della recitazione, la causa sia dovuta agli attori che dalla elevatezza drammatica cadono nella parodia. Ognuno può constatare che gli attori non recitano normalmente ma, come negli altri film di Dreyer, sono “guidati”, sono elementi che scivolano dentro ad altri elementi della sceneggiatura. Non parlano naturalmente perché il film non è naturalistico, ma declamano pedissequamente uno davanti all'altro. I loro discorsi sono come lunghi monologhi interiori, diretti solo in minima parte agli altri, e soprattutto sono degli esperimenti di riconoscere e formulare se stessi in parole. Ma dietro quelle che sembrano maschere c'è il sentimento. Più commovente quello di Gertrud al quale Nina Pens Rode dà vita nei molteplici aspetti con sottile differenziazione. Più difficile è stato il compito di Bendt Rothe, che non sempre riesce a liberare Kanning dalla rigidezza esteriore. Ebbe Rode, invece, è sempre in accordo con lo stile e anche Baar Owe mostra un sottile senso per il suo tipo di artista.

Gertrud non è da considerare soltanto come un interessante esperimento, né è un film che tradisca debolezze artistiche. Ci avvince il modo nel quale l'argomento è tradotto nella forma. Ci incanta la forza con la quale un grande sentimento è proiettato nella stilizzazione visiva; tutta l'opera è allineata a un grado sorprendente con le più nuove tendenze. Dreyer non ha cercato il moderno, ma pure il suo film lo è in un modo sbalorditivo.

A proposito di Gertrud

Jos Burvenich

L'ultimo film di Carl Dreyer ha suscitato una fervida attesa presso tutti coloro che stimano nel suo giusto valore questo grande cineasta. La visione di Gertrud è stata uno choc per molti di essi. Essi hanno taciuto, o hanno cercato alcune parole rispettose. senza convinzione, davanti a quello che a loro era parso un regresso dopo le opere potentemente visive del maestro. A noi sembra che questa delusione venga dal disconoscere ciò che il film è stato per questo regista valoroso e nello stesso tempo appassionato. «Nel film», disse Carl Th. Dreyer «la verità e la bellezza possono diventare poesia».

L'ultimo film di Carl Dreyer ha suscitato una fervida attesa presso tutti coloro che stimano nel suo giusto valore questo grande cineasta. La visione di Gertrud è stata uno choc per molti di essi. Essi hanno taciuto, o hanno cercato alcune parole rispettose. senza convinzione, davanti a quello che a loro era parso un regresso dopo le opere potentemente visive del maestro. A noi sembra che questa delusione venga dal disconoscere ciò che il film è stato per questo regista valoroso e nello stesso tempo appassionato. «Nel film», disse Carl Th. Dreyer «la verità e la bellezza possono diventare poesia».

Dreyer ha sempre avuto una concezione completa, carica di significato, su quello che la vita comporta di essenziale. Questa idea non è mai cambiata: si è approfondita e semplificata nel corso di una lunga esperienza, nel silenzio della meditazione, nella lotta accanita e caparbia con le tecniche dell'arte cinematografica. Nessuna esperienza prematura. E una volta acquisita l'esperienza, egli mantiene una totale fedeltà alla verità scoperta. Il talento di Dreyer è di quelli che, cesellando con la perizia dell'orafo, raggiunge la densità lapidaria delle grandi opere monolitiche.

Ne conosciamo la lentezza attenta, fatta di contemplazione serena, di acuta osservazione, di tenerezza e di pudore, già manifestata nelle Pagine del libro di satana, perfettamente equilibrata nella Passione di Giovanna d'Arco e che giunge fino a quella inesorabile lotta tra la vita e la morte, in nome dell'amore vittorioso, che si chiama Ordet. Potente richiamo all'unità, all'amore in tutti i suoi aspetti, che trova la sua origine nei dettagli quotidiani. Lenta tenerezza degli sguardi e dei gesti, dei sorrisi e delle lacrime che acquistano il loro significato nella solennità vibrante dei piani luminosi e dei movimenti trattenuti, ma potenti della macchina da presa.

L'impossibilità materiale (provvisoria?) di realizzare il suo film sul Cristo, nel quale si cristallizzerà tutta la viva concezione che Dreyer si è formato della vera vita, gli ha fatto ricercare un altro progetto a lui molto caro: tradurre per lo schermo Gertrud, l'opera maestosa e meravigliosamente matura di Hjalmar Soderberg. uno studio lucidissimo, ma temperato come l'acciaio, dell'anima di una donna di fronte all'amore. Una specie di testamento sull'essenza dell'amore, fatto da un autore di trentasette anni e compreso in tutta la sua profondità da un cineasta di settantacinque anni. «Oramai non mi occuperò più di film con dei problemi, voglio fare dei film su gente semplice, come tutti noi», ci diceva Dreyer due anni fa, durante un colloquio a Copenaghen. Egli ha mantenuto la sua parola.

La semplicità di cui parlava non era però quella dell'uomo stanco, che teme le complicazioni e che semplifica le cose al punto di tradirle. Nel suo film Dreyer ha seguito la via della semplicità che è aperta ai grandi. Tra l'abbandono al rumore e all'agitazione, la vertiginosa inutilità del candore sterile, la capitolazione di fronte all'impotenza, il grande cineasta ha optato per la vita reale, ma ridotta all'ultima scelta. L'ha trovata espressa in Soderberg e, con l'umiltà dei grandi che non cercano se stessi, ma che tentano soltanto di dare l'essenziale, avendo trovato l'espressione di questa essenzialità nel drammaturgo svedese, l'ha trasportata nella sua arte con estrema fedeltà.

Una donna, non avendo incontrato l'amore che doveva darle la pienezza della vita nell'unione totale, anima e corpo, preferisce la solitudine al facile compromesso che però corrisponde a molte convenienze. Tre uomini si sono fatti l'eco imperfetta e sterile di questo amore: il suo slancio è stato spezzato dalla vanità di colui che ignorando lo spirito ha visto in lei solamente un oggetto da conquistare. Ha urtato nella paura di abbandonarsi alle esigenze totali dell'amore, di un uomo onesto che ha preferito i suoi “affari”. Si è insabbiato in una apparenza di amore che ignorava troppo la carne e il sangue. Attraverso questi tre uomini Gertrud dà un addio lento a tutte le sue speranze, un addio carico di tutta la sua riconoscenza per quel poco che le hanno dato, ma intatto nella sua incorruttibile esigenza.

Carl Dreyer ha visto soltanto questo lato essenziale. Ha tutto trasformato attraverso il processo interiore, persino lo stile dell'epoca, di cui le linee barocche e sovraccariche sono quasi cancellate dal biancore delle luci, e sono dominante dai movimenti molto rari della macchina da presa. E in questa scenografia molto pura e molto reale, vede i personaggi che si avvicinano e che si allontanano, che gravitano attorno a colei che già isolata dalle sue intransigenti pretese esprime tutto con la sua sola presenza: Gertrud. Il suo viso rimasto luminoso non splende più, il suo charme è ridiventato un segreto che ormai essa terrà solo per sé. Gli uomini che ancora ne sentono il richiamo, suo marito, il suo primo amante, riconoscono in lei soltanto lo specchio sereno e allo stesso tempo doloroso del loro egoismo, messo a nudo dalla rovina della loro sedicente superiorità. Si alzano, si muovono ancora, finiscono infine per sedersi con Gertrud su un divano, segno d'amicizia, ma che, in questo momento, li imprigiona costringendoli a una definitiva spiegazione.

Come un asceta mosso dalla fiamma di un'ardente scienza dell'essenziale, Dreyer ha rifiutato gli effetti, il pittoresco. Per lui vi è soltanto Gertrud, il cui viso, gesti, dolore, tenerezza, forza, dicono ciò che lui stesso, dopo una lunga vita di lavoro e di esperienza umana, sa essere vero. Che la vita non ha senso, se non tende con tutte le sue forze a comprendere il richiamo dell'amore nel cuore degli uomini. Un amore in cui i sensi e lo spirito sono così intimamente legati che colui il quale li isola uccide la vita stessa.

Egli rivela questo convincimento attraverso l'estrema semplicità della scenografia e della tecnica cinematografica, della recitazione degli attori di cui ha scelto il viso e i gesti: ogni dettaglio è stato minuziosamente previsto, perché rivissuto come qualcosa di essenziale e unico. Egli l'ha creato con la lenta e massiccia gravità con cui si forma l'oro, che è poi la caratteristica inconfondibile di questo grande scandinavo, che si chiama Dreyer.

Un film come Gertrud richiede – ed è tutta la sua forza e debolezza in un'arte di “spettacolo” – una apertura e una potenza d'attenzione rare. È l'opera di un uomo per il quale il cinema non è mai gratuito, è sempre la forma difficile ma meravigliosa che fa trasparire l'uomo in cerca di una verità degna di essere vissuta, degna di essere incarnata nella bellezza artistica.