Let's Get a Ticket to Ride!

Il passaggio fra i mesi di aprile e maggio 1965 per i Beatles fu particolarmente impegnativo. Concerti, trasmissioni radiofoniche e televisive, Ticket to Ride in vetta alle classifiche – in attesa, il mese successivo, di ricevere il MBE dalla Regina Elisabetta II e presentarsi per la prima volta al pubblico italiano al Velodromo Vigorelli di Milano. Di quei giorni è anche la fine delle riprese di Help!, secondo lungometraggio in cui i Fab Four vennero diretti dal regista di fiducia Richard Lester. Dei Beatles al cinema ne ha scritto Anton Giulio Mancino su «Cineforum» n. 559, novembre 2016, in un articolo di cui riproponiamo un ampio stralcio. Il fruttuoso rapporto fra i Fab Four e il cinema è trattato, in maniera molto approfondita quanto appassionante, da Ilaria Feole nel suo intervento nell'ambito di “Let's Dance! Le star del rock al cinema”, i nuovi imperdibili corsi targati Cineforum-FIC. Tutte le info qui: https://www.cineforum-fic.com/attivita/corsi-e-webinar/… & stay tuned, perché da settembre arrivano nuove piazze!

«Cineforum» n. 559, novembre 2016

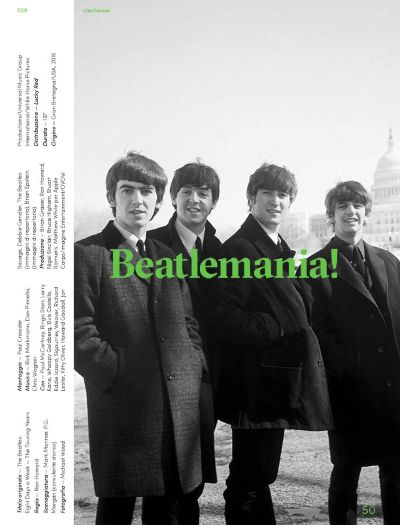

Beatlemania!

The Beatles – Eight Days a Week

Anton Giulio Mancino

[…] I film sui Beatles, estensione estrema e a tempo indeterminato dei film dei Beatles, più che essere un fenomeno duraturo, hanno assunto strada facendo le caratteristiche di un solido genere cinematografico. Come è noto, tutto comincia a metà degli anni 60 con i Beatles in auge e i due ormai classici film di Richard Lester, Tutti per uno (A Hard Day’s Night, 1964) e Aiuto! (Help!, 1965) in cui sono i diretti interessati a riflettere su e a scherzare con loro stessi. Due opere su cui si è detto e scritto moltissimo, ma che alla luce della vasta produzione successiva, soprattutto quella che eccede i confini temporali dell’attività diretta della band di Liverpool, possono essere considerati infatti i prototipi del genere in questione. Tutti per uno e Aiuto! gettano in tempo reale le basi di un discorso che per ampiezza e varietà di spunti è destinato a fare da sostrato a tutte le successive rievocazioni, analisi, angolazioni prescelte che si succederanno nel corso dei decenni, allineando titoli cui spetta il compito di mantenere intatto e confermare se possibile l’ottimo e comprensibile stato di salute del genere.

[…] I film sui Beatles, estensione estrema e a tempo indeterminato dei film dei Beatles, più che essere un fenomeno duraturo, hanno assunto strada facendo le caratteristiche di un solido genere cinematografico. Come è noto, tutto comincia a metà degli anni 60 con i Beatles in auge e i due ormai classici film di Richard Lester, Tutti per uno (A Hard Day’s Night, 1964) e Aiuto! (Help!, 1965) in cui sono i diretti interessati a riflettere su e a scherzare con loro stessi. Due opere su cui si è detto e scritto moltissimo, ma che alla luce della vasta produzione successiva, soprattutto quella che eccede i confini temporali dell’attività diretta della band di Liverpool, possono essere considerati infatti i prototipi del genere in questione. Tutti per uno e Aiuto! gettano in tempo reale le basi di un discorso che per ampiezza e varietà di spunti è destinato a fare da sostrato a tutte le successive rievocazioni, analisi, angolazioni prescelte che si succederanno nel corso dei decenni, allineando titoli cui spetta il compito di mantenere intatto e confermare se possibile l’ottimo e comprensibile stato di salute del genere.

A oltre cinquant’anni da Tutti per uno il “genere” Beatles, che si situa al confine tra la beatle-mania e la beatle-logia, sembra vivo e vegeto. Puntualmente arricchito da nuovi esemplari. Nell’arco dell’ultimo decennio dai documentari USA contro John Lennon (The U.S. vs John Lennon, 2006) di David Leaf, lo scorsesiano Living in the Material World, Frida – La segretaria dei Beatles (Good Ol' Freda, 2013) di Ryan White e naturalmente Ron Howard con il suo Eight Days a Week. Un elenco approssimativo per difetto, cui almeno andrebbe aggiunto, in ambito non documentaristico ma di finzione, Nowhere Boy (id., 2009) di Sam Taylor-Wood. Per comprendere la portata di questa significativa filmografia in crescita basterebbe anche solo tener presenti le opere uscite in sala, che ovviamente rappresentano appena la punta dell’iceberg di un indotto multimediale assai più fitto e strutturato comprendente oggetti, supporti e prodotti di ogni tipo. L’incremento registrato nell’ultimo decennio, di sicuro non per ragioni di nostalgia, o almeno non esclusivamente, denota altresì un effettivo bisogno di approfondimento.

Prendiamo Nowhere Boy, che sceglie non tanto la parabola integrale della band ma quella iniziale e a maggior ragione iniziatica di John Lennon, da subito affiancato da Paul McCartney e George Harrison. Ebbene, l’interesse del film sta tutto nel suo non essere rigidamente un biopic (acronimo, si sa, di bio[graphic motion] pic[ture]), bensì una parabola giovanile che adopera semmai la figura di John Lennon, proprio perché celebre, per raccontare in maniera più agevole un percorso tormentato di crescita e formazione in uno spazio suburbano in cui le dinamiche storiche e familiari, artistiche e psichiche si intrecciano indissolubilmente. Un’operazione poco compresa, che forse potrebbe aiutare a comprendere le reali intenzioni dell’autrice non di affrontare strettamente il personaggio Lennon, ma in senso lato la persona relativamente inedita, attraversata dalle infinite sfumature caratteriali e comportamentali. Insomma quell’insieme di fattori concomitanti o disomogenei che non consentono una facile, edificante e immediata lettura in chiave leggendaria di colui che il mondo ha conosciuto come uno del “Fab[ulous] Four[some]”, il “Favoloso Quartetto” per antonomasia. L’idea a ben guardare sembrerebbe piuttosto quella di fare, attraverso il giovane John Lennon, un ritratto letteralmente originale. Ed esistenziale a tutto tondo. Proprio come è accaduto più di recente a Mario Martone con Il giovane favoloso (2014), un film che infatti nel titolo non reca affatto il nome o il cognome del poeta protagonista Giacomo Leopardi, ma appunto le caratteristiche potremmo dire archetipe della condizione ugualmente e oltremodo “favolosa” dell’essere “giovani”, ove possibile e a condizioni in Italia insostenibili, ieri come oggi, tra conventicole pressanti e sinistri maestri onnipotenti dietro le quinte.

Nowhere Boy è stato dunque una libera esercitazione all’interno del genere Beatles che, piaccia o no, ha cercato di lasciarsi alle spalle le convenzioni del binomio genio e sregolatezza. O dell’immagine stereotipata dell’artista compulsivo, incompreso e infelice. Non per niente, tra infinite e scontate polemiche che al solito lasciano il tempo che trovano, in tema di indeterminatezza della personalità, ovvero di proverbiali, infinite “sfumature” tra due opposti netti del dover essere, Sam Taylor-Wood si è poi voluta confrontare, esattamente come Ron Howard alle prese con i romanzi di successo planetario di Dan Brown, con la trasposizione cinematografica di un altro tipico best seller contemporaneo, realizzando senza imbarazzo alcuno Cinquanta sfumature di grigio (Fifty Shades of Grey, 2015). L’asse che collega Ron Howard a Sam Taylor-Wood, al di là degli aspetti generazionali e dei divergenti approcci, poiché il primo segue la strada della non fiction, la seconda quella della fiction, piuttosto in relazione alla consimile predisposizione per un film quale che sia del suddetto genere Beatles, meriterebbe indubbiamente attenzione.

Così come la meriterebbe l’altra combinazione, stavolta più divaricata nel tempo, che porta due cineasti coetanei, pluripremiati e per molti versi affini, o comunque attivi nelle medesime fasi della storia produttiva e culturale hollywoodiana, ad attingere alla beatlemania come serbatoio ora a monte, ora a valle della propria filmografia. Stiamo parlando di Robert Zemeckis, classe 1952, che esordisce nel lungometraggio con 1964 – Allarme a N.Y. Arrivano i Beatles! (I Wanna Hold Your Hand, 1978) e Ron Howard, classe 1954, esordiente nel lungometraggio con Attenti a quella pazza Rolls Royce (Grand Theft Auto, 1977), il quale appunto non esita ad approdare all’età di sessantadue anni, al culmine della carriera, forte di credenziali commerciali e artistiche, a un film sui Beatles, l’ultimo in ordine di tempo, Eight Days a Week, per giunta un documentario, territorio per lui decisamente sconosciuto. Ancora un caso di destini incrociati, all’insegna dei Beatles e del corrispondente cinematografico di riferimento. Entrambi, più che dei Beatles, sembrano volerci parlare della beatlemania, del modo in cui essa si articola in un determinato momento, funziona, diventa specchio veritiero di una fase storica di passaggio, irta di insidie, fitta di contraddizioni, inquietudini e tensioni di ogni tipo, politiche, sociali, razziali, artistiche, comportamentali. Tra illusione e delusione epocale, sogno di cambiamento, aspirazione di progresso e segnali di assestamento all’orizzonte, coincidenti con lo scioglimento della band rock più popolare di tutti i tempi, Robert Zemeckis sceglie di lasciare sempre fuori campo le star, salvo coglierne mediante una fugace e nascosta prospettiva feticistica gesti consueti, parti del corpo, porzioni dell’abbigliamento, suppellettili e spazi provvisori d’albergo in cui queste icone in bilico tra presenza e assenza hanno trascorso qualche ora o qualche giorno.

Ron Howard dal canto suo accede a una mole impressionante di materiale e seleziona principalmente ciò che gli serve a comporre un quadro generale non esaustivo, come invece ha puntato a essere il documentario a puntate The Beatles Anthology (1995) di Bob Smeaton, Geoff Wonfor e Kevin Goodley, un compendio fluviale, oltremodo dettagliato, ma per forza di cose non definitivo. Lo scopo di Eight Days a Week è piuttosto un altro, complice il titolo: descrivere il meccanismo di consumo e dipendenza plateali che costringe i Beatles a esibirsi in continuazione, senza tregua, impossibilitati ad ascoltare negli stadi la loro stessa musica, le loro stesse voci coperte dalle urla e dalle scene di delirio, insistendo nel procedere in modo compulsivo e ingenuo, reggere a stento il peso della macchina dello spettacolo avida della loro immagine moltiplicata all’infinito e diffusa ovunque. Sia il quasi ventiseienne autore di 1964 – Allarme a N.Y. Arrivano i Beatles! che quello ultrasessantenne di Eight Days a Week si interessano agli effetti collaterali dei Beatles, al dispositivo della beatlemania.

Che in forma confidenziale e affettuosa è anche il tema portante del documentario su Frida Kelly, Frida – La segretaria dei Beatles, uscito in sala, in Italia, nello stesso anno della versione restaurata e rimasterizzata di A Hard Day’s Night in occasione del cinquantenario. Una concomitanza che non è soltanto cronologica tra il film d’esordio dei Beatles e il racconto retrospettivo della storica responsabile del fan club dei Beatles e fan intransigente a sua volta. A differenza del paradigma conclamato di A Hard Day’s Night, colpisce in un film molto privato come Frida – La segretaria dei Beatles, che in tutti i sensi punta al cuore della beatlemania, la quasi totale assenza di canzoni famose della band o l’ingerenza dall’alto delle loro testimonianze. Repertorio sostituito dai contrassegni di una passione normalizzata, quotidiana, domestica, al servizio di una esperienza unica e alla fin fine consapevolmente fantasmatica, dove a contare è invece l’ostentazione delle vecchie tracce cartacee conservate certosinamente in soffitta.

La resistenza, se non addirittura il rafforzamento progressivo del modello Beatles, alla base di un vero e proprio genere strutturato e dinamico, chiarisce le modalità che ne rendono ogni volta tanto possibile quanto sostenibile la palingenesi. La reiterazione dei Beatles sullo schermo corrisponde a un’esigenza perdurante di rappresentazione del mondo, attiva e retroattiva a un tempo. Un’esigenza che utilizza compiutamente l’audiovisione dei Beatles, singolarmente, alternativamente o complessivamente, sovente nel quadro di una complessità più generale, esterna e contestuale. Non di rado per parlare d’altro. Con i Beatles è dato raccontare e raccontarsi, esaminare ed esaminarsi. I Beatles incarnano sempre più nell’immaginario collettivo la diversificazione e la complementarità di caratteri, sfumature, modalità dell’essere, contrasti che si protraggono e poi si ricompattano a ciclo continuo, offrendo la sponda ideale per un rispecchiamento sconfinato. Due di loro sono scomparsi, John Lennon e George Harrison, ma questo semmai li rende i soggetti più adatti a specifici film monografici, a loro dedicati. Cioè rivivono con insistenza e urgenza superiore nelle immagini e nei suoni che questo genere dispensa a ciclo ininterrotto. Un po’ come se la trasfigurazione avesse raggiunto il grado più alto e astratto concepibile. Non una star da rievocare, non un gruppo da celebrare, ma quattro opzioni, John, Paul, George e Ringo, in valore assoluto in cui spostarsi di volta in volta, riconoscersi, allontanarsi, tornare. Ognuno di loro, ma sarebbe più corretto affermare ognuna di queste modalità, si dà a vedere e si offre come dimensione. Lo spettatore sembra così avere a disposizione una tavola su cui tracciare un sistema di assi cartesiani e a proprio piacimento sistemarsi in uno dei riquadri ricavati, senza dover propendere a tempo indeterminato per uno anziché per l’altro, ben sapendo che ogni casella presuppone l’altra in circostanze diverse, di là da venire.