Mesdames et messieurs, dopo vent'anni, Dopo mezzanotte!

Dopo mezzanotte, “seconda opera prima” di Davide Ferrario, torna in sala in occasione del suo ventesimo anniversario nel nuovo restauro in 2K. Fra i primi film girati in digitale in Italia, ambientato in una Torino che va dalle periferie industriali alla Mole, Dopo mezzanotte è una commedia sull’amore e un omaggio al cinema, per il luogo in cui viene ambientata, per le citazioni sparse di reperti del muto ma anche per l’amore manifestato nei confronti del mezzo. Realizzato grazie a A Season of Classic Films, un’iniziativa di ACE – Association des Cinémathèques Européennes e sostenuta dal programma Creative Europe MEDIA dell’Unione Europea, il restauro è stato effettuato a partire dal negativo camera depositato presso Cinecittà Studio, e realizzato nel laboratorio digitale della Cineteca del Museo Nazionale del Cinema nel 2023. La colonna sonora originale è stata recuperata dall’archivio privato di Andrea Malavasi, tecnico del missaggio del film. Riproponiamo qui la recensione a due voci, di Lorenzo Pellizzari e Michele Marangi, che la rivista «Cineforum» pubblicò sul n. 435, giugno 2004.

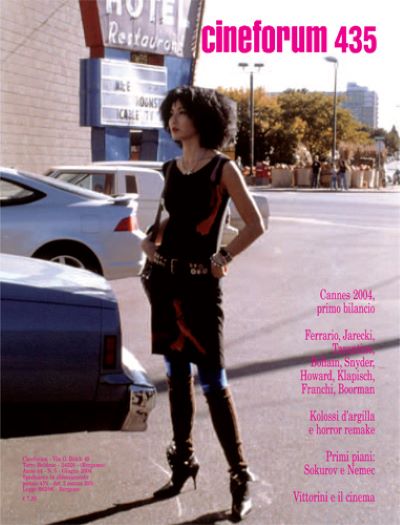

«Cineforum» n. 435, giugno 2004

Scheda Dopo mezzanotte di Davide Ferrario

Storia d'amori e di cinema

Lorenzo Pellizzari

[…] Dopo mezzanotte è anzitutto un omaggio al cinema, non solo per il luogo in cui viene ambientata la maggior parte delle situazioni, non solo per le citazioni sparse di reperti del muto (l’amatissimo Buster Keaton in primo luogo, di cui si ricostruiscono perfino le gag “mobiliari” di una stanza autosufficiente), non solo per il tentativo di Martino di rifare a modo suo in 8mm quel clima inimitabile (ma lo fa con grazia e con ironia), non solo per l’adozione di espedienti del vecchio cinema (come lo avrebbe definito Maria Adriana Prolo, cui il film è dedicato) che vanno dalle chiusure/aperture in iride agli improvvisi accelerati, non solo per certi modi di recitazione: l’incauto sognatore Martino capitombola e inciampa in continuazione, provocando continui guai a se stesso e agli altri (con esiti talora esilaranti, talora un po’ più problematici, proprio come Buster cui il film è parimenti dedicato) ma anche per l’amore manifestato nei confronti del mezzo. Che è gestito a trecentosessanta gradi: dalle riprese in alta definizione (che consentono di muoversi agevolmente in ambienti poco illuminati o comunque a luce naturale con pochissimi interventi naturali) agli inserti del passato cinetecario, dalla replica omologa dei medesimi alle movenze di una caméra au poing (sarà anche questo un omaggio alla Nouvelle Vague?) o di una supponibile steady cam.

Altri appunti. Dopo mezzanotte è un film speculare e anche ciclico o forse circolare. Per illustrare il primo concetto basti ricordare che la pellicola si apre con una nuvola di polvere (quella della memoria del cinema che si dissolve, quella delle storie cinematografiche che pure si dissolvono, ma anche quella del cinema che non finisce mai) e si conclude con la medesima nuvola (ma questa volta riguarda un umano che si dissolve in modo imprevedibile, ma pur sempre nel tempio del cinema). Per illustrare il secondo basti memorizzare che ci sono due modi per accendersi una sigaretta: quello dell’incipit ove il coprotagonista medita sul suo ennesimo furto d’auto e quello del finale ove il medesimo, ferito a morte da un improvvido metronotte, finisce con il soccombere.

E ancora. A me Dopo mezzanotte fa venire in mente un possibile film di Tim Burton (e per abbondare anche Fuori orario di Martin Scorsese). Non so se Davide (che non replica mai alle mie insistenti e modeste recensioni, ma io persevero) possa essere d’accordo. Il villaggio (penso alla Falchera) è immaginario, la città (penso al simulacro pedemontano illuminato e animato a scopi promozionali) ancora di più. Un set e una location congeniali a Ferrario, che ci guazza con minima spesa, e che riesce anche a esserne critico (almeno a mio avviso), ma che risultano, a un certo punto, una superfetazione dell’insopportabile. Così come accade per l’esaltazione del Museo del Cinema, anzi (mi perdoni il direttore Alberto Barbera, che compare in un simpatico cameo) un mausoleo dal gusto discutibile e dai veri reperti un po’ occulti o travisati (non a caso, come denuncia il film, l’immagine della Mole, quasi irriconoscibile – si tratta pur sempre di un edificio nato come sinagoga e di una presenza sin troppo ingombrante nell’ordinato contesto urbano –, compare soltanto sulla moneta da due centesimi di euro…).

Ma ovviamente, piccole cattiverie a parte, v’è dell’altro. V’è la grande umanità dei rapporti tra i quattro personaggi principali (non sarà Martino un fratellino del Walter culicchiano di Tutti giù per terra?), con il contorno di belle figurine (per esempio il nonno e il cugino di Martino); v’è la loro spontaneità, non sospetta, nell’agire (il film si è mosso su una sorta di canovaccio, ove tutti hanno contribuito alla Commedia dell’arte); v’è l’intreccio, molto articolato, delle soluzioni narrative, spesso all’impronta. Buona la trovata del narratore che risparmia dialoghi “esistenziali” (peccato soltanto che la voce di Silvio Orlando sia talora poco intelligibile, così come la presa diretta presenti qualche scompenso auditivo). Eppure il film tiene continuamente desti (caso abbastanza raro nel panorama attuale) e pare più breve della sua effettiva durata (appena un’ora e mezzo). Ben vengano questi “melodrammi muti”, queste “comiche keatoniane”, queste sferrate alla Ferrario. E questi attori alla Pasotti (ex Muccino, ex Distretto di polizia) e, ben più inediti, alla Inaudi, alla Troiano, alla Picozza che ben meritano, come si diceva nelle cronache teatrali di un tempo. Per stare al gioco, bene gli altri. Soprattutto i musicanti e chi ne fa il vorticoso mix.

Per concludere, citando le ultime due righe dei titoli di coda, val la pena di sottolineare la postilla (si tratta di «Progetto non governativo») e l’auspicio («A lucha continua»). Posso personalmente aggiungere un motto che mi è caro: «No pasarán». Sarà un caso che nel finale compaia un furgone pubblicitario con l’affisso 6x3 di Silvio Berlusconi che assicura «Città più sicure» (ma – piccola cattiveria nostra, c’è di mezzo la Medusa, o grande coraggio suo –, come diceva un lontano tempo Dario Fo, «Scusa, ma quello non è il padrone?») Considerato che per tutto il resto il film non ha quasi riferimenti di cronaca (McDonald’s a parte) e di storia (museografia cinematografica a parte), il segnale – come si è visto, dopo il successo a Berlino, Dopo mezzanotte può richiamare felicemente un’audience “internazionale”, persino in Usa e in varie parti d’Europa – va preso nel senso giusto.

Luci nella Mole

Michele Marangi

Un piccolo film gentile. Uno svergognato atto d’amore per il cinema in quanto tale. Con queste due definizioni, complementari e antitetiche al tempo stesso, Davide Ferrario sintetizza bene la volubile umoralità e la completa libertà creativa del suo ultimo film. In bilico tra la discrezione sentimentale e l’istinto appassionato, Dopo mezzanotte traduce in modo molto personale la famosa frase di papà Lumière, che rivolgendosi ai figli Auguste e Louis, non ebbe incertezze e sancì: «Il cinema è un’invenzione senza futuro». Dopo oltre un secolo, Ferrario lo prende alla lettera e ci ricorda che ogni film vive del continuo intreccio tra presente e passato, tra l’eterno “adesso” della storia cui sto assistendo, e brandelli di “prima” con cui mi confronto, si tratti di volti, luoghi, oppure frammenti della propria memoria, personale e/o sociale.

In un gioco continuo di slittamenti e di rifrazioni visive e sentimentali, gli antieroi keatoniani rivivono nelle movenze del contemporaneo Martino; i melodrammi di Pastrone con l’infuocata Menichelli fanno da progressivo contraltare al divampare della passione e svelano l’inaspettata fisicità sempre più dirompente di Amanda, che già nel nome ha il suo destino; le vedute della città di inizio 900 si alternano con quelle della città di inizio 2000 in un intreccio che se talvolta rischia una certa meccanicità didascalica (ma d’altronde proprio le didascalie sono parte integrante del muto), più spesso crea ponti poetici sul presente estremo di ogni sentimento vero, sia esso per un uomo o una donna, per un luogo, un volto, un film, un’idea.

L’omaggio al muto e il recupero del cinema di un tempo non possono quindi ricondursi a semplice omaggio verso il Museo del Cinema ospitato alla Mole, così come gli scorci notturni con le Luci d’artista o le vedute panoramiche della città dall’alto non paiono un automatico ringraziamento per la disponibilità della locale Film Commission.

Ferrario ha il merito di perseverare nella libertà di sguardo e di narrazione, senza preoccuparsi troppo di dove si andrà a parare. Con uno spirito molto nouvelle free wave (o new cinema vague, se preferite) e poco Dogma, utilizzando il digitale come strumento di libertà e non come marchio di fabbrica, fa della dialettica tra apparenti opposti il motore narrativo e stilistico del film, lasciando ampi margini di posizionamento allo spettatore. Utilizza uno schema narrativo tipico del melodramma, con l’impossibile menage à trois e la necessità del sacrificio di qualcuno, ma lascia ai suoi attori la possibilità di plasmare i personaggi con il progredire delle riprese. Fa di tutto per tradurre in immagini concrete la sua fiducia nei luoghi fisici, che «raccontano le storie meglio dei personaggi», ma fa ampio uso della voce narrante di Silvio Orlando per offrire altri squarci sui suoi eroi e, soprattutto, per rielaborare analiticamente il rapporto tra lo stile del racconto e la storia narrata, quasi a ricordare le radici da critico del regista. Attinge pienamente a Jules e Jim di Truffaut, dal citato triangolo di passione non mediabile alle ceneri cremate – seppur invertendo ottimisticamente il rapporto tra il singolo e la coppia, a favore di quest’ultima – ma inanella continuamente scene alla Godard, che destrutturano il racconto in senso straniante o inseriscono picchi drammatici in bilico tra il tragico e il grottesco, come accade per la sparatoria che costerà a vita all’Angelo (un nome da personaggio o un’ulteriore tipizzazione romantica?). Usa la vertigine della Mole come location privilegiata, ma la confronta continuamente con gli orizzonti piatti del Po invernale o dell’estrema periferia della Falchera.

La stessa scelta della Mole come luogo topico della storia è perfettamente congrua a questo gioco di deriva del senso e dei sentimenti: un tempio che non fu mai sinagoga e oggi celebra il culto del cinema; una mole di nome e di fatto, che vive però di vuoto assoluto nel suo interno; un luogo di verticalità che esalta i cunicoli e gli anfratti, una linearità verso l’alto che svela improvvise spirali, prospettive che conducono l’occhio in tutt’altre dimensioni. Usa le suggestioni pauperistiche del visivo puro, con scorci da cinema muto contemporaneo – come accade in riva al Po nel dialogo di silenzi tra Martino e il nonno – ma anche elaborate costruzioni prospettiche, luministiche e cromatiche che sfruttano al meglio l’elasticità dell’Alta Definizione e indicano una possibile via di sintesi tra la precisione visiva del cinema e l’elasticità dinamica del digitale. Fa vivere il suo film di sguardi intensi, panorami che assumono frontalmente l’immagine da cartolina (inevitabile se ci si mette la Mole) e la rielaborano di continuo, scorci urbani e umani che denotano una profonda architettura dello sguardo, nel Dna di un regista che da sempre fa cinema che documenta e rielabora le superfici del visibile e trova forse in questo la sua coerenza più profonda, citata prima da Pellizzari, che poco si cura dell’apparente incoerenza di stili, temi ed esiti critici.

Infine, in un film cosi visivo e bello da vedere in senso proprio, che recupera la magia e la meraviglia del guardare che forse era la vera specificità del cinema delle origini e del muto, le orecchie sono continuamente solleticate dalle rielaborazioni etno-funebri della Banda Ionica – musiche da funerale per un film d’amore: torna Truffaut nella sua essenza, la passione come flusso irrefrenabile di sentimento e percorso di patimento interiore, eros e pathos –, dai ritmi colti e caldi di Daniele Sepe, dalle melodie sinuose di Fabio Barovero, il più mistico dei Mau Mau, che nel suo ultimo disco ha registrato preghiere in vari luoghi del mondo, accettando la sfida delle litanie ritmiche fuori dal tempo, rileggendole in modo personale.

Più che una recensione sembra un elenco, ma credo che la forza di Dopo mezzanotte stia proprio nella sua ricchezza di materiali e nell’eterogeneità dei singoli aspetti che lo compongono, non ultimi la freschezza e la bravura dei giovani attori che lo interpretano, con la rivelazione assoluta di Inaudi e Troiano, visto che Pasotti al confronto appare già un veterano. Di fronte a questa “mole” di stimoli, suggestioni, visioni, percezioni, il film ha il merito di evitare l’eccessiva rigidità narrativa, confermando la fertile anarchia programmatica di un film come Tutti giù per terra, che ritorna spesso nella memoria: non a caso è lì che Ferrario ha scoperto la Mole come set inaspettato e d’altronde la dedica all’epoca era per Lindsay Anderson, maestro del free cinema.

La libertà di sguardo evita però anche un altro rischio, quello dell’accumulazione fine a se stessa o, peggio, del virtuosismo stilistico ed enciclopedico. La molteplicità dei materiali e delle tracce presenti nel film trovano un senso compiuto solo se ogni spettatore segue l’esempio di Martino, componendo un proprio film personale in cui il cinema e la vita non appaiono due dimensioni alternative che distinguono la finzione dal reale, ma piuttosto un unico gioco di rimandi in cui ora i film permettono di focalizzare meglio ciò che accade nella vita, ora le sensazioni provate nel quotidiano fanno scoprire nuovi significati in ciò che vedo sullo schermo. Nel piccolo grande film d’amore che Martino osa far vedere ad Amanda, Ferrario trova un’interessante sintesi tra le teorie formaliste del montaggio, in cui la produzione del senso è data proprio dall’incontro/scontro tra le inquadrature e le suggestioni postmoderne sull’interattività tra testo e sguardo, con lo spettatore che si trasforma in spett-attore e sancisce a ogni visione un ulteriore e personalissimo senso al film proposto, in cui la soggettività del flusso sentimentale conta quanto (e talvolta più) l’oggettività testuale.

L’invito di Ferrario, che dietro l’umiltà di un film così leggero non rinuncia mai al piacere della libertà assoluta – non governativo per definizione, quindi – è a suo modo anche politico, visto il contesto contemporaneo. Ci invita a riappropriarci di immagini fuori dal tempo per vivere in modo “alternativo” un tempo in cui tutto è immagine superficiale. […] Ecco allora un’idea di futuro, nel finale di un film fatto di passati e presenti. Forse la nottata sarà ancora lunga, ma dopo mezzanotte si può almeno sperare che tutto si trasformi: come il Martino keatoniano che si concede un’uscita chapliniana, come Amanda che usa l’oggettività matematica del caso di Fibonacci per vincere al superenalotto, come la memoria del cinema che è stato, ma non va celebrato o rimpianto, per il semplice fatto che il nostro sguardo può renderlo immortale trasformando squarci di visioni in sensazioni del presente, che dallo schermo entrano negli occhi e non escono più.