Venezia, la luna, la cioccolata e Isabelle

A sentirla così, l'idea di abbinare cacao e peperoncino può sembrare quantomeno bizzarra; poi, uno assaggia la cioccolata atzeca e si accorge che è una vera delizia. Mika Muller, interpretata dalla fulgida Isabelle Huppert in Grazie per la cioccolata di Claude Chabrol, a un certo punto del film la cita. Peccato che, come si saprà (occhio! spoiler!), la stessa Mika ha anche l'abitudine di abbinare la cioccolata al Roipnol. Grazie per la cioccolata fu presentato a Venezia nel 2000, fuori concorso perché Chabrol era membro della giuria. Quest'anno, Presidente della giuria sarà la stessa Isabelle. Film dalla narrazione sorniona e gourmand di Chabrol, con l'impareggiabile classe di Isabelle, l'aplomb di Jacques Dutronc e la suggestiva ambientazione sul Lago Lemano (ricordiamo che nel Canton Vaud aveva casa Georges Simenon, di cui Chabrol è stato sensibilissimo esegeta), Grazie per la cioccolata è stato recensito su «Cineforum» n. 401, gennaio/febbraio 2000, da Nicola Rossello, in un articolo che qui riproponiamo.

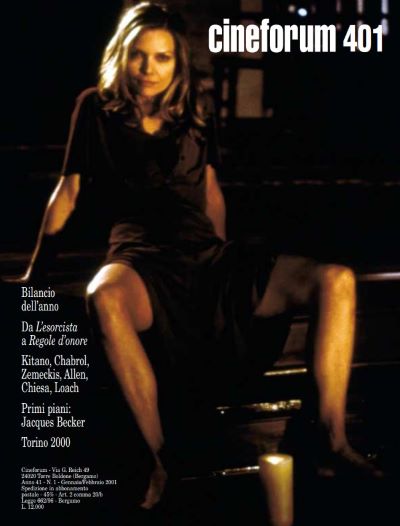

«Cineforum» n. 401, gennaio/febbraio 2000

Scheda Grazie per la cioccolata

Il doppio peccato di Madame Polonski

Nicola Rossello

Come ogni buon racconto “giallo” che si rispetti – giacché, a tutta prima, la pellicola di Claude Chabrol si presenta come un solido meccanismo “giallo”, di quelli con cui il regista francese si è misurato a più riprese, in anni più o meno recenti –, Grazie per la cioccolata descrive, innanzitutto, una ricerca di verità, un’investigazione appassionata e tenace, condotta su una realtà sconosciuta e segreta, o quantomeno sfuggente; un’indagine che approderà a esiti ben differenti da quelli auspicati dalla giovane protagonista del film.

Come ogni buon racconto “giallo” che si rispetti – giacché, a tutta prima, la pellicola di Claude Chabrol si presenta come un solido meccanismo “giallo”, di quelli con cui il regista francese si è misurato a più riprese, in anni più o meno recenti –, Grazie per la cioccolata descrive, innanzitutto, una ricerca di verità, un’investigazione appassionata e tenace, condotta su una realtà sconosciuta e segreta, o quantomeno sfuggente; un’indagine che approderà a esiti ben differenti da quelli auspicati dalla giovane protagonista del film.

Dietro la porta chiusa - La vicenda prende le mosse da una privazione di identità, e dalla conseguente richiesta del riconoscimento paterno. Jeanne è l’elemento trainante della detection, un corpo accompagnato nella sua inchiesta, mentre tenta di penetrare e di farsi accogliere in un universo chiuso, governato da una figura femminile, e all’interno del quale i personaggi maschili denunciano una sorta di malsana indolenza; uno spazio appartato e narcisistico, “perturbante”, nell’accezione squisitamente freudiana del termine: familiare e, insieme, sottilmente misterioso, estraneo e, al tempo stesso, contiguo a quello da cui la ragazza proviene (si tratta, a conti fatti, del medesimo rassicurante e protettivo mondo altoborghese). Il percorso di ricerca dell’eroina, la sua volontà di introdursi nell’esistenza del concertista di successo di cui ha fatto il proprio idolo, e che forse potrebbe anche essere suo padre, assume le forme di una determinazione caparbia e ossessiva, irremovibile di fronte a ogni tentativo di dissuasione, come a ogni invito alla ragionevolezza, indifferente alle parole di quanti – la madre o il ragazzo della protagonista – ammoniscono a non sfidare il destino, a rimanere nell’oscurità. Sospinta nelle sue scelte da una sorta di “complesso di Elettra”, Jeanne cercherà di prendere il posto della “madre” defunta (nel corso del film, la vediamo scimiottare le espressioni e gli atteggiamenti con cui Lisbeth è ritratta in fotografia), di sostituirsi a essa nella speranza di essere infine accettata e riconosciuta dal padre presunto, e di accedere per tale via a un’identità (a una sessualità) adulta.

Il suo gioco ha qualcosa di losco, di poco pulito. Alimentando consapevolmente in André il rimpianto per la moglie scomparsa, la ragazza instaura con lui, attraverso i duetti che essi eseguono insieme al pianoforte, un’intesa profonda, una comunicazione attiva, capace di scuotere l’uomo dal suo torpore, e di restituirlo al suo “furore artistico”.

Laddove, al contrario, il legame che unisce Mika e André si mantiene sul piano della messa a distanza rispetto alle emozioni, privo com’è di un autentico slancio vitale, e teso ad allontanare da sé tutto ciò che possa turbare l’ordine levigato e asettico dello spazio familiare (le premure assidue che la donna rivolge al marito mirano, con tutta evidenza, a porre al riparo quest’ultimo dalle piccinerie della realtà quotidiana, come pure dalle tensioni e dalle passioni incontrollate, confinandolo in un’esistenza ovattata, ma inappagante e apatica, chiusa entro confini angusti, e dove le capacità del grande artista non potranno che venire soffocate: «Dopo la morte di Lisbeth», qualcuno dice di André «non ha più suonato come prima»). Nel contempo, Jeanne agirà sul “fratello” – sorta di Oreste accidioso e introverso, privo di forza di carattere –, facendolo partecipe dei suoi dubbi e sospetti, mettendolo in guardia sulle intenzioni malevoli della matrigna, istigandolo, di fatto, a intervenire contro di essa.

Inserendosi all’interno di un nucleo familiare che non le appartiene, Jeanne non si fa scrupolo, dunque, di mandarne in frantumi le illusorie certezze, discoprendo le anomalie segrete sotto il lindore di facciata. Se la tradizione del “giallo” ha sempre visto nell’investigatore il geloso custode dell’ordine costituito, il difensore della legge, chiamato a ristabilire l’equilibrio in una realtà dissestata, sconvolta dal delitto, l’itinerario conoscitivo di Jeanne, il suo procedere verso lo smascheramento della menzogna, si configura, al contrario, come un’irruzione destabilizzante in un ambiente in apparenza pacificato e serenamente ripiegato su se stesso. L’entrata in scena della ragazza avrà, dunque, come conseguenza l’instaurarsi nella dimora della signora Muller di una situazione di disarmonia e di conflittualità dagli sviluppi imprevedibili. Il desiderio di Jeanne di gettar luce su una realtà opaca che non conosce (e che, anche a conclusione della sua ricerca, resterà per molti versi indecifrabile ed enigmatica, “straniera”), la porterà a imbattersi in qualcosa di sordido e di minaccioso, e a scoprire una verità ben altrimenti diversa da quella che era andata inizialmente cercando. E, come la farfalla che rimane bruciata per essersi troppo accostata al fuoco della candela, allo stesso modo Jeanne, una volta scoperchiato il vaso di Pandora, correrà il rischio di pagare ad assai caro prezzo la propria incauta attività conoscitiva.

La banalità del male - Il segreto così avventatamente e oscenamente messo a nudo assumerà i contorni del male nella sua dimensione più quotidiana. Ciò che Jeanne scopre è la pervasiva presenza del disumano nella realtà; il fondo di barbarie che, destituito da ogni connotazione metafisica o demoniaca, maschera abitualmente le proprie pulsioni negative dietro le buone maniere, i sorrisi accattivanti, le parole gentili, che vorrebbero essere amichevoli: qualcosa di primitivo e di arcaico che, una volta provocato, stanato nello stesso covo che aveva eletto a proprio rifugio, non potrà non scatenare i suoi meccanismi di difesa attraverso una serie di gesti feroci e distruttivi.

Già in tutta la prima parte del film, Chabrol, ricorrendo a una messa in scena quasi inavvertibile e spoglia di ogni enfasi («Deve assolutamente dimenticare ogni virtuosismo»: è la prima raccomandazione di André alla giovane allieva), non ha esitato a smorzare e scardinare, dall’interno, le esigenze della story, concedendosi (e concedendoci) frequenti indugi descrittivi sullo scenario ambientale entro cui la vicenda si è andata dipanando (la provincia indolente e sonnacchiosa dove il perbenismo di facciata cela il nido di vipere; la celebrazione compiaciuta dei cerimoniali discreti dell’esistenza borghese: il paeaggio sociale prediletto dal cineasta francese, qui riproposto a riprova di una non casuale persistenza di figure e di motivi). Allo stesso modo, giocando sornionamente con le attese dello spettatore, il regista si è divertito a disseminare il racconto di false piste drammatiche e indizi fuorvianti.

Sicché, giunti a metà circa del film, liquidata la pratica sull’identità del colpevole (il “chi è stato?”, a cui si è voluto offrire una sollecita risposta), l’impalcatura del “genere” viene messa, in un certo modo, da parte, e Chabrol può sentirsi infine libero di privilegiare le zone d’ombra della pellicola, e interrogarsi sulla natura oscura del male, ovvero sulla figura dell’omicida, la quale, a questo punto, emerge prepotentemente in primo piano. È come se, nella seconda parte, il film assumesse un punto di vista differente, e lo snodarsi stesso degli avvenimenti e la definizione dei personaggi (quello di Mika, in special modo) venissero ad acquisire un nuovo significato, una verità diversa, disorientando, forse, lo spettatore che, improvvisamente, un po’ come la giovane protagonista della vicenda, scopre di essere di fronte a una storia il cui andamento prosegue in direzioni imprevedibili rispetto a quelle che egli si era andato prefigurando.

L’avvelenatrice, dunque. Un personaggio enigmatico e inquietante, quello a cui Isabelle Huppert presta tutta la sua consumata abilità di attrice, restituendone il tormento segreto attraverso un gioco intenso e sottile di mimica e di sguardi. In Mika i confini tra il bene e il male restano fino alla fine labili e sfuggenti. Nel suo agire prevale il lato nascosto, il non detto, sì da rendere ambigue e indecifrabili le motivazioni delle sue scelte. Essa è sincera, indubbiamente, nell’affetto e nella gentilezza di cui è prodiga verso familiari e amici. «Non voglio che la gente soffra», continua a ripetere «Voglio soltanto che siano tutti felici». Anche con Jeanne, che pure è venuta a mandare in pezzi un equilibrio così faticosamente costruito, essa si mostra, a tutta prima, disponibile e comprensiva.

Al tempo stesso, vi è in Mika un fondo opaco, impenetrabile, legato, si suppone, a un passato arcaico. «È una donna», precisa il regista «che non riesce a sentire nulla, come se fosse una creatura anestetizzata. È una figlia adottiva e, in qualche modo, si considera autogenerata: questo le dà, allo stesso tempo, una sensazione di onnipotenza anestetica». Nella sua dissociazione psichica, Mika sembra tuttavia percepire oscuramente dentro di sé questo suo io primordiale, subumano, ctonio, ed è indotta, di conseguenza, a frenarne il furore distruttivo ricorrendo alla fuga delle emozioni, all’ossessione del controllo sulla realtà che la circonda, all’assopimento delle coscienze a cui costringe se stessa e quanti le vivono accanto («Sai addormentare tutti!», le dice il marito).

Sennonché il passato riaffiora, implacabile, brutale, a escludere ogni possibilità di scampo. Incapace, di fatto, di liberarsi del ricordo ossessivo del proprio delitto (il fantasma di Lisbeth aleggia sulla casa, e Jeanne è là, presenza accusatrice, a negare l’amnesia e a restituire la memoria della colpa), Mika sarà nuovamente sopraffatta dal riemergere della propria distruttività. La bestia che è in lei tornerà ad agire come mossa da un impulso incontrollabile, mettendo in atto un nuovo omicidio, identico al primo in ogni particolare (alla coazione a ripetere la donna, nel suo delirio di onnipotenza, sembra affidare la garanzia della sopravvivenza). Ma ormai l’indicibile verità è venuta oscenamente allo scoperto, e la luce si è rivelata insostenibile.

L’immagine conclusiva della pellicola, oltre i titoli di coda, è un’immagine di annichilimento: Mika, come regredita a una condizione prenatale, è rannicchiata sul divano, nella posizione di un feto. Accanto a lei c’è il grande scialle nero a forma di tela di ragno a cui l’abbiamo vista lavorare nel corso del film. L’emblema del proprio potere coartante è ora esibito a significare la rovinosa caduta del personaggio, un po’ come la corona regale rotolata nel fango.