Vie di scampo: i cinquant'anni di Professione: reporter

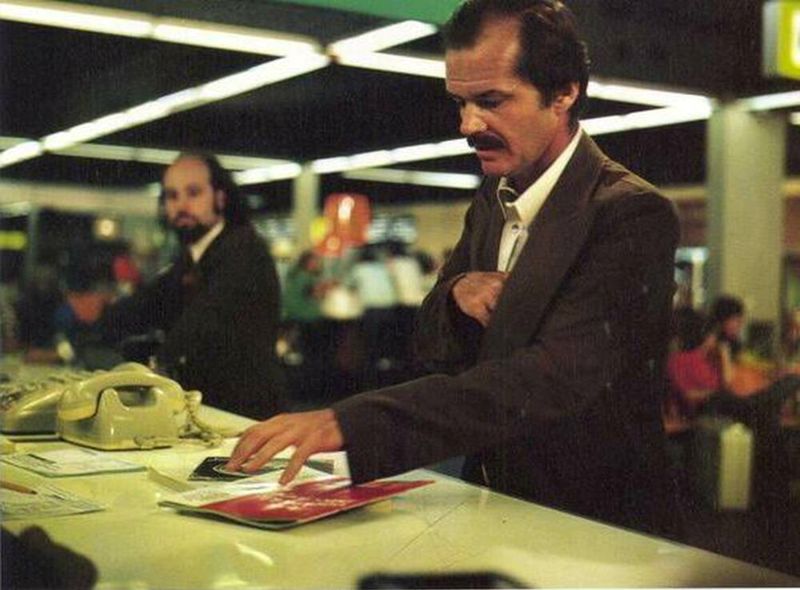

Il 28 febbraio del 1975 usciva in Italia Professione: reporter. Operazione non dissimile da quella già intrapresa con Blow Up (là con il giallo alla Finestra sul cortile, qui con il thriller di vago sapore greene-lecarreiano), Michelangelo Antonioni parte da un genere codificato per sviluppare riflessioni, squisitamente antonioniane, sul rapporto con la realtà, sull'identità e sull'impossibilità della fuga. Un Jack Nicholson sorprendentemente misurato si muove su alcuni degli sfondi paesaggistici, urbanistici e architettonici più suggestivi di tutta la filmografia di Antonioni (il vuoto del deserto, gli anonimi sobborghi londinesi, gli stupefacenti edifici di Antoni Gaudí a Barcellona). Vittorio Giacci ne parlò in un'ampia, approfonditissima scheda su «Cineforum» n. 143, aprile 1975, di cui qui presentiamo uno stralcio.

«Cineforum» n. 143, aprile 1975

Scheda Professione: reporter

Un'interrogazione sul mezzo e sul linguaggio cinematografico

Vittorio Giacci

[…] «Noi sappiamo che sotto l'immagine rivelata ce n'è un'altra più fedele alla realtà, e sotto quest'altra un'altra ancora, e di nuovo un'altra sotto quest'ultima. Fino alla vera immagine di quella realtà assoluta, misteriosa, che nessuno vedrà mai. O forse fino alla scomposizione di qualsiasi immagine, di qualsiasi realtà». Si è detto che Professione Reporter è un film sul dramma esistenziale, sulla solitudine, sul dolore e sulla pietà, sull'illusorietà del cambiamento d'identità, sulla fine di una classe sociale. Ma è anche un film sul cinema, sulla riproduzione della realtà per immagini e, soprattutto, sulla impossibilità dell'obiettivo a essere “obiettività”. È certo questo un tema non nuovo per Antonioni, uno dei pochi autori italiani a elaborare interrogativi sulla natura e sulla funzione del cinema (si pensi a L'amorosa menzogna sul mondo del fumetto, all'episodio de I tre volti o a La signora senza camelie su quello del cinema, e infine a Blow Up film sulla difficoltà della macchina fotografica di cogliere la realtà nei suoi sviluppi dialettici). Ma in Professione Reporter, che si riallaccia in particolare a quest'ultimo tema, il discorso viene approfondito, non più al solo mezzo tecnico in quanto tale, ma all'uomo che vi sta dietro, alla situazione esistenziale che influisce sul suo operato.

[…] «Noi sappiamo che sotto l'immagine rivelata ce n'è un'altra più fedele alla realtà, e sotto quest'altra un'altra ancora, e di nuovo un'altra sotto quest'ultima. Fino alla vera immagine di quella realtà assoluta, misteriosa, che nessuno vedrà mai. O forse fino alla scomposizione di qualsiasi immagine, di qualsiasi realtà». Si è detto che Professione Reporter è un film sul dramma esistenziale, sulla solitudine, sul dolore e sulla pietà, sull'illusorietà del cambiamento d'identità, sulla fine di una classe sociale. Ma è anche un film sul cinema, sulla riproduzione della realtà per immagini e, soprattutto, sulla impossibilità dell'obiettivo a essere “obiettività”. È certo questo un tema non nuovo per Antonioni, uno dei pochi autori italiani a elaborare interrogativi sulla natura e sulla funzione del cinema (si pensi a L'amorosa menzogna sul mondo del fumetto, all'episodio de I tre volti o a La signora senza camelie su quello del cinema, e infine a Blow Up film sulla difficoltà della macchina fotografica di cogliere la realtà nei suoi sviluppi dialettici). Ma in Professione Reporter, che si riallaccia in particolare a quest'ultimo tema, il discorso viene approfondito, non più al solo mezzo tecnico in quanto tale, ma all'uomo che vi sta dietro, alla situazione esistenziale che influisce sul suo operato.

La crisi di Locke è anche una crisi del “vedere” derivando essa dal suo essere osservatore senza poter partecipare, né capire né essere capito, anche se nell'incontro con Robertson aveva affermato, mentendo a se stesso, di interessarsi più all'uomo che al paesaggio. «La verità è questa», gli aveva detto Robertson «Lei lavora con le parole, con le immagini, cose vaghe. lo vengo qui con delle merci, cose concrete, e mi capiscono subito». Prima di morire nella stanza in cui si è ritirato, Locke chiede alla ragazza cosa veda oltre la finestra. Messo in grado finalmente di vedere realmente come il cieco del suo racconto, egli ne ha paura e rifiuta con quest'atto, anche quel ruolo di osservatore che costituiva la sua professione, dopo aver tentato di sperimentare, vivendola, quella stessa attività che aveva inteso soltanto descrivere. La risposta della ragazza («Un bambino e una vecchia che stanno discutendo che strada prendere, un uomo che si gratta la spalla, un bambino che tira dei sassi, e polvere, molta polvere…») è anche l'acquisizione dell'abbandono del punto di vista soggettivo e dell'inizio del processo di oggettivizzazione. Più tardi sarà la macchina da presa a prendere atto, direttamente, della realtà, e a porsi come stimolo a conoscere (tentare di conoscere) quanto c'è fuori di noi.

Il dramma di Locke è dunque l'interrogativo che lo stesso Antonioni pone al suo operare artistico, al suo produrre immagini nella società d'oggi, al senso esistenziale e ideologico, da dare a questo suo intervento. La scena inebriante di Locke che, nel salire con la teleferica al Parque Comunal del Umbráculo di Barcellona, si libra per un attimo, sporgendosi come un uccello in cerca di libertà, verso la distesa azzurra del mare (e prima, nella strada, si erano visti alcuni uccelli in gabbia) sottintende un legame poetico tra l'autore e il suo personaggio, poiché l'immagine non vuole comunicare soltanto l'ebbrezza della liberazione da tutto (anche se questo, certo, è il significato più apparente), ma intende riferirsi, nella sfumata allusione al mito di Dedalo – creatore insieme di arte e di morte, di prigione (il labirinto) e di libertà (le ali di cera) – il cui nome in greco significa proprio l'“artista”, a un discorso sul rapporto tra l'artista e la propria opera.

È in particolare la stupenda scena finale, il piano sequenza di sette minuti che racchiude il senso del film, a riportare chiaramente a un discorso sul cinema come rappresentazione/constatazione di una realtà vista dietro, poi oltre le sbarre della propria relatività, della propria impotenza soggettiva. La macchina da presa, che era usata da Locke nelle sue interviste “a braccio” secondo la tecnica del “Cinema verità”, qui è significativamente paralizzata a una attività di pura registrazione e, passando da una visione in “soggettiva” a quella “oggettiva”, con una lentissima carrellata esce morbidamente verso l'esterno, abbandonando Locke alla sua morte voluta, sulla piazza dove continua a scorrere la vita.

La realtà è lì, fuori dalla finestra, nella ragazza sperduta e disorientata ai margini dell'inquadratura, nel bambino che tira un sasso a un cane e nel vecchio che lo rimprovera, nella tromba che chiama allo spettacolo della corrida, nel girovagare di un'auto che invita alla danza, nel sopraggiungere dei killer venuti a compiere con naturale freddezza l'omicidio (uno di loro si volta a guardare una ragazza che passa) nel rombo di una motoretta che attutisce lo sparo, nell'arrivo della polizia.

Una realtà fenomenica, ambigua, indifferente e sospesa in una “oggettività”, che non è più la falsa “obiettività” del giudizio, sempre soggettivo, ma osservazione immediata di fatti “lontani”. E anche se il senso di tutto ciò può sfuggire, si deve guardare: «Sarebbe terribile essere ciechi». Ed è la macchina da presa a raffigurare questo mutamento del centro di osservazione, spostandosi al di fuori e riprendendo, senza interruzioni, in “tempo reale” (il senso della lunghezza della scena è nella comunicazione dell'idea della totalità che supera quella dell'individualità e non va ricercato, come è stato superficialmente affermato da qualcuno, nella tendenza al preziosismo di Antoniani), una situazione esterna all'uomo, restituito alla sua tragica dimensione di cosa tra le cose. Tutto scorre normalmente, consueto e quotidiano, e anche la morte di un uomo, come quella dell'insetto schiacciato da Locke sul muro, sembra annegare nel “mare dell'oggettività”, fatto individuale che si disperde, simile a un pugno di sabbia nel deserto, vuoto subito colmato.

Il significato nello stile. Il concetto nell'immagine - «Un regista non fa altro che cercarsi nel suoi film. I quali sono documenti non di un pensiero, ma di un pensiero che si fa». Quanto è stato fin qui detto, ha avuto riguardo essenzialmente allo sviluppo di alcuni temi del film. È necessario a questo punto precisare che ogni aspetto delle tematiche di Antonioni trova la più precisa e perfetta espressione nell'immagine cinematografica, sempre superiore ai dialoghi, i quali, come già notato prima, anche in Professione Reporter sono poco adeguati alla folgorante intuizione visiva: basti pensare all'immagine della strada che sfugge, senza fine, tra due filari d'alberi, dietro all'auto sulla quale Locke sta “scappando da tutto”, che non ha certo bisogno di altro commento tanto è eloquente; o alla sequenza dei due visi in primo piano durante il racconto del cieco, dove le parole acquistano rinnovato valore per lo sguardo sempre più impaurito che appare sul volto della ragazza, fino all'abbraccio rassicurante con l'uomo, per non dire del piano sequenza finale, dove soltanto suoni e rumori reali sono il commento di una tragedia silenziosamente constatata. Antonioni è un “regista della forma” che fa derivare cioè il·senso dell'opera dalla composizione delle immagini, dallo “stile”: concetto e immagine diventano nei suoi film un'unica entità artistica ed espressiva.

In Professione Reporter più di tutto colpisce la luce, un senso di luce solare che appiattisce tutto, togliendo corporeità e ombra ai volumi e agli spazi. Questa luminosità dell'immagine, impassibile e limpida, permea di sé i luoghi della vicenda, dal deserto dorato, limitato solo dall'azzurro del cielo (due entità cromatiche e spaziali unite/divise come in un quadro di Mondrian) ai paesaggi spagnoli costituiti da villaggi bianchi di calce e abbagliati dal calore del sole; dalle architetture, come quella avveniristica della Plaza de la Iglesia che ricorda un po' quella di Noto ne L'Avventura, o quella audace e in rivolta contro la misura e il razionalismo di Antoni Gaudí, l'artista spagnolo che, come Antonioni, «passa dai materiali alle sue forme» (James Johnson Sweeney, Joseph Lluis Sert, Antoni Gaudí, Il Saggiatore, Milano 1961, pag. 104) e di cui nel film significativamente si vedono alcune opere (la Casa Güel e la Casa Milá) ma di cui si ricorda, della vita, soltanto il momento della morte («L'uomo che l'ha costruita è morto sotto un tram»), alla piazza antistante l'Hotel de la Gloria di Osuna, immersa nella polvere e nel chiaro riverbero del pomeriggio, dove si conclude la vita di Locke.

Poiché l'uomo, per Antonioni, è contornato dalle cose, sperduto tra di esse («Ciò che mi interessa è di mettere i personaggi in contatto con le cose, perché sono le cose, gli oggetti, la materia, che hanno un peso oggi»), l'ambiente e lo scenario acquistano una estrema importanza, e delimitano lo spazio entro cui, e a causa del quale anche si determinano gli avvenimenti. Le montagne che contornano il deserto e sulle quali si posa l'obiettivo o il tunnel dentro cui sprofonda l'auto di Locke inseguita dalla polizia mentre la macchina da presa si arresta lentamente su un lato, le pareti azzurre dell'alberghetto africano, le architetture “gotico/mediterranee,”del Gaudì (i comignoli della casa Milá, inquietanti presenze simili a idoli preistorici), un semplice muro sgretolato, geometricamente animato da un'imposta verde, sono la materia figurativa del dramma.

Lo studio sull'immagine è ricondotto naturalmente all'immagine in movimento: la macchina da presa è impiegata in modo duttile, estremamente libero (ad esempio: l'arrivo dell'auto alla Plaza de la Iglesia non è colto dall'obiettivo, il quale sta indugiando “distrattamente” su un altro particolare; soltanto in un secondo tempo si poserà su di essa, comunicando in tal modo la sottile ambiguità nella situazione, nell'inquadratura in cui sono ripresi l'uomo e la ragazza seduti al bar, la macchina da presa segue le auto che sfrecciano nella strada); e i suoi spostamenti, riconfermano la posizione esistenziale dei protagonisti e il loro rapporto con l'ambiente. Essa indugia sulle inquadrature anche quando i personaggi ne sono usciti in quanto non sono essi solo il fulcro della scena, oppure si sofferma su oggetti e particolari, come il filo dell'interruttore con gli scarafaggi, un ventilatore, un quadro, un cane al guinzaglio.

Anche il ritmo ha le cadenze dei personaggi, è lento come la loro situazione stagnante, e sono le attese e i “tempi morti” più che gli avvenimenti a dare all'immagine una rarefazione che rivela il vuoto e la disperazione di una condizione umana. La sequenza finale è, anche in questo senso, un capolavoro, perché rende nella lentezza dello sguardo il tono di abbandono, la sensazione di quiete cercata, il bisogno di placarsi dopo la fuga che fa più struggente la morte di Locke. La recitazione stessa degli attori (particolarmente quella di Nicholson, sorprendente per misura e asciuttezza) è trattenuta, sottratta a una troppo partecipata emotività, e acuisce l'inquietudine per la fragile esistenza degli esseri umani. Nel film è assente la colonna musicale, la quale è sostituita dai rumori e dai suoni della realtà (ma anche dal ronzio della cinepresa, presenta sentita e riconosciuta), e sono proprio la sconvolgente bellezza delle immagini mute, e la suggestione del senso di vuoto che ne deriva, che danno al film la sua più completa espressione.

Professione reporter è un film splendido, crudele e pietoso, certo il più sofferto e maturo di Antonioni, su un uomo che muore, «nella dolce indifferenza del mondo». E, come nel lancinante verso di Salvatore Quasimodo, è subito sera.