Paris, Texas o cara…

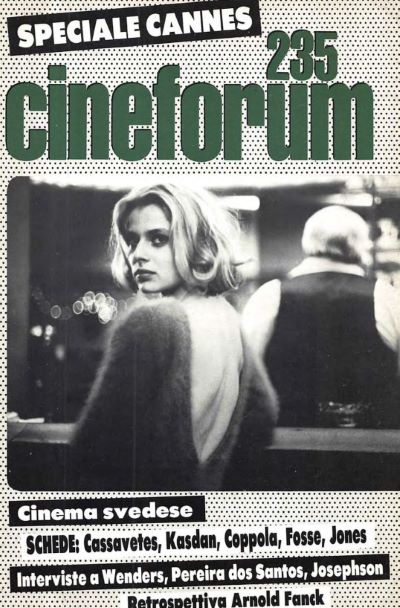

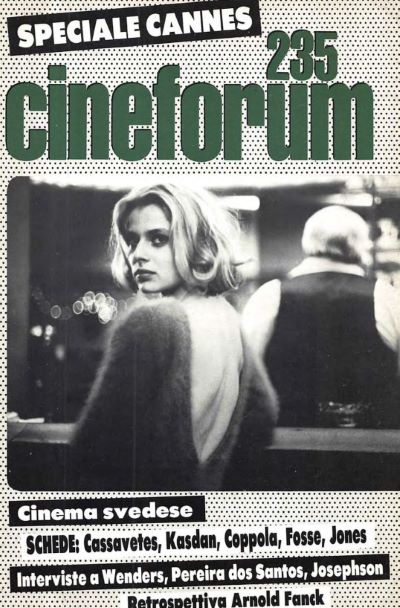

… noi rivedremo. E l'abbiamo rivista davvero di recente, in occasione del quarantesimo anniversario della sua uscita, in una nuova, smagliante versione distribuita dalla Cineteca di Bologna. Del film di Wenders, «Cineforum» ne parlò su due numeri: con un'intervista “a caldo” a cura di Alberto Crespi, all'indomani della presentazione a Cannes, e che qui riproponiamo (n. 235, giugno/luglio 1984), e in un successivo speciale a tre voci, a firma Angelo Signorelli, Adriano Piccardi e Lodovico Stefanoni (n. 242, febbraio/marzo 1985), che consigliamo vivamente di recuperare. E proprio la cover del n. 235, con Nastassja Kinski nella celeberrima scena al bancone del bar è uno dei 16 soggetti del nuovo progetto Cineframed: una collezione di 16 ristampe a colore fine art di copertine di Cineforum Rivista (collezione storica, dal 1961 al 2020), incorniciate e pronte da appendere. Vi invitiamo a scoprirle tutte sul nostro Shop… e a fare spazio sulle pareti di casa vostra!

«Cineforum» n. 235, giugno/luglio 1984

Cannes 1984

Interviste: Wim Wenders

a cura di Alberto Crespi

– Paris, Texas pare un film conclusivo sul tuo rapporto con l'America. Quali sono, attualmente, i tuoi legami con quel paese, e con quell'industria cinematografica?

– Paris, Texas pare un film conclusivo sul tuo rapporto con l'America. Quali sono, attualmente, i tuoi legami con quel paese, e con quell'industria cinematografica?

– Con Paris, Texas credo che il mio desiderio di girare negli Usa e di parlare dell'America sia giunto a un punto di non ritorno. Ora non potrei che ripetermi, ed è per questo che il mio prossimo film sarà girato e ambientato in Germania. Anche dal punto di vista produttivo i rapporti si sono praticamente interrotti: Paris, Texas è un film tedesco, prodotto con capitali tedeschi e con una piccola parte di fondi reperiti negli Usa. Vivo tuttora a New York ma non ho relazioni particolari con nessuno studio hollywoodiano. Sono sempre in contatto con Coppola, ma solo a livello personale.

– Si è parlato molto del fatto che Paris, Texas è a colori. Perché questa scelta?

– Penso che il lavoro fatto con Henri Alekan per Lo stato delle cose fosse insuperabile, non sarei stato capace di andare al di là. Inoltre tornavo a lavorare con Robby Müller dopo sette anni, l'ultimo film fatto insieme era L'amico americano e mi sembrava giusto ripartire dal punto in cui ci eravamo fermati. Non ho mai avuto il minimo dubbio sul fatto che Paris, Texas dovesse essere a colori: è sempre così quando lavoro su un testo letterario, o su una sceneggiatura scritta da un 'altra persona.

– Come si è svolto il lavoro di preparazione con Sam Shepard?

– Lo spunto di partenza del film è un testo letterario di Sam intitolato Motel Chronicles, che abbiamo completamente riscritto. Conoscevo Sam dai tempi di Hammett: gli avevo chiesto prima di lavorare con me alla sceneggiatura, poi di interpretare il ruolo di Hammett, ma entrambe le cose si erano rivelate impossibili. Anche stavolta, inizialmente, volevo che fosse lui a recitare nel ruolo di Travis, ma Sam non ha voluto, diceva di “sentire” troppo il personaggio per poterlo anche interpretare. Naturalmente ho rispettato la sua volontà e ci siamo subito trovati d'accordo sulla scelta di Harry Dean Stanton. Abbiamo cominciato a girare con una sceneggiatura completa che abbiamo via via sfoltito durante le riprese. Abbiamo tolto diversi personaggi secondari, come un vecchio predicatore, un ruolo che avevo pensato di affidare a John Huston: ne abbiamo lasciati solo due, l'uomo che urla sul ponte dell'autostrada e la donna in televisione che parla di Tyrone Power. Abbiamo eliminato al montaggio diverse cose, come alcuni flashback sui quattro anni che Travis ha trascorso lontano da casa, o come il personaggio della madre di Travis, la “donna di Parigi”. Di lei, come di Paris, ci è sembrato giusto che nel film si parlasse soltanto, senza vederli mai. Paris è una cittadina del Texas di venticinquemila abitanti, ci siamo recati lì diverse volte ma alla fine ho deciso che non doveva comparire nel film: la città e la madre sono solo idee a cui si fa riferimento, nulla di più. Sam aveva già iniziato le riprese del suo nuovo film, Country, quando mi resi conto che tutta la seconda parte del film andava modificata. Gli telefonai parecchie volte, gli inviai un trattamento relativo al finale, e lui lo riscrisse completamente mentre lavorava sul set di Country. Io ho bisogno fisicamente di svolgere questo tipo di lavoro durante le riprese, anche se non necessariamente per tutti i film: per esempio, nel caso di Falso movimento non ho toccato una virgola della sceneggiatura di Peter Handke. Ma ci sono casi in cui io e gli attori dobbiamo vivere insieme certe esperienze che contribuiranno poi alla fattura del film, in cui il viaggio dei personaggi diventa il viaggio stesso del film. Se non ci fossero questa avventura, questa ricerca, avrei la sensazione di fare qualcosa che è già morto nel momento stesso in cui lo stiamo facendo. È stato così per Alice nelle città, per Nel corso del tempo, anche per L'amico americano per il quale riscrissi completamente la sceneggiatura dopo due settimane di lavorazione, dopo essermi consultato con Dennis Hopper .

– L'idea del finale, con il peepshow in cui viene ritrovata Jane, e con Travis che abbandona madre e figlio riuniti, è tua o di Shepard?

– È la parte del film che sento più mia. Più che di peepshow, parlerei di un talkshow che è una mia invenzione autonoma, perché, che io sappia, non esistono posti simili né in Texas né altrove. Per quanto concerne il finale, io e Sam non eravamo perfettamente sicuri che Travis se ne dovesse andare, ma ci è sembrato che non fosse giusto che le sue responsabilità nei confronti della famiglia venissero completamente dimenticate. Il suo compito era di liberare la moglie e il figlio uno per l'altra, perché potessero ricongiungersi. Ed era il più grande atto d'amore che potesse fare.

– Vedi Paris, Texas come un punto di svolta nella tua carriera anche dal punto di vista narrativo, drammaturgico?

– L'ultimo film sembra sempre il più importante, ma sono veramente convinto che Paris, Texas sia una svolta nella mia carriera. Con Lo stato delle cose avevo messo in discussione l'idea stessa di narrazione, tutto il mio modo di far cinema. L'unica via per uscire dalle riflessioni teoriche era riscoprire la narrazione, riscoprire un vecchio modo di fare film. Tutti i miei film precedenti, in realtà, non credevano nella storia, nella trama: si basavano esclusivamente sui personaggi e sulle varie situazioni in cui essi si venivano a trovare. Alla base c'era il concetto che la storia è solo una lunga strada, una successione di avvenimenti. Stavolta, nonostante il finale sia completamente “aperto”, la trama ha una direzione molto precisa sin dal primo momento: sappiamo sempre perché Travis sta facendo delle determinate cose e dove sta andando il film. Anche se certi passi narrativi sono stati determinati solo sul set, il film è sempre un movimento lineare, senza scarti, con una meta ben precisa. I miei film precedenti si muovevano sempre attraverso lunghi meandri. Paris, Texas, invece, non è un “falso movimento”, ma un movimento autentico.

– Come si è svolto il lavoro con Ry Cooder? Conoscevi le colonne sonore che Cooder ha composto per I cavalieri dalle lunghe ombre e per I guerrieri della palude silenziosa di Walter Hill?

– Conosco tuffi i dischi di Cooder, sin dai suoi inizi, e naturalmente anche le colonne sonore che ha composto per Hill, che credo siano tra le più belle mai scritte. L'avevo contattato anche per la colonna sonora di Hammett. Era l'unico che potesse lavorare su Paris, Texas e penso che le sue musiche corrispondano al cento per cento alle immagini di Robby Müller. Dopo aver visto il film con le musiche ho capito che non sarebbe mai esistito senza. Nel film c'è un tema, Dark Is the Night, da cui deriva tutta l'altra musica, e un blues che abbiamo discusso insieme, ma c'è anche una canzone messicana che è stata un'idea autonoma di Ry, e quando ha deciso di introdurla è stato come se fosse penetrato nell'inconscio stesso del film. Devi sapere che Ry non ha mai letto la sceneggiatura: ha visto un primo montaggio di tre ore, da cui erano già state tagliate le scene relative alla madre di Travis, e quindi non poteva sapere che la madre era di origine messicana. Paris, Texas è il mio primo film senza musica interna, senza canzoni rock direttamente ascoltate dai personaggi (in Nel corso del tempo ce n'erano una dozzina): c'è solo la colonna sonora appositamente composta, mentre nei miei film precedenti c'erano sempre due musiche, le canzoni e la colonna sonora.

– Come si svolge la tua attività di produttore? Sei in rapporto con il giro degli indipendenti newyorkesi?

– Ho ottimi rapporti con Jim Jarmusch, ma è praticamente il solo. Ho visto una prima versione, i primi trenta minuti, di Stranger Than Paradise e credo che Jim sia il maggiore talento che io conosca. Per quanto concerne la Road Movies, non sono un produttore. Ho una compagnia di produzione che produce i miei film e, avendo basi economiche solide, cerca di aiutare, nei limiti del possibile, altri cineasti. La Road Movies ha prodotto tutti i miei film da Nel corso del tempo in poi, con la sola eccezione di Hammett. Ma è il mio partner, Chris Sievernich, che si occupa di tutti gli aspetti finanziari. Abbiamo lavorato insieme per la prima volta in Nick's Movie, poi in Lo stato delle cose e infine in Paris, Texas. Per me è una collaborazione ideale, perché pur lavorando in piena autonomia posso concentrarmi sulla sceneggiatura e sulla regia, senza perder tempo con questioni economiche. Per quanto riguarda film di altri registi, Sievernich ha recentemente prodotto Flight to Berlin, di Christopher Petit. Petit è un ex critico inglese di cui la Road Movies aveva già prodotto il primo lungometraggio, Radio On. Per Radio On, avevo letto la sceneggiatura che Christopher mi aveva mandato, l'avevo trovata notevole ma avevo anche capito che Christopher non avrebbe mai avuto la possibilità di realizzarla in Inghilterra. Così gli dissi che avrei trovato metà dei fondi necessari, se lui avesse trovato in Inghilterra l'altra metà. Il film nacque da uno sforzo finanziario congiunto, metà denaro inglese e metà denaro tedesco, ma il mio contributo si è limitato alla parte economica: non ho seguito né il casting né le riprese, ho solo visto il film finito. Radio On è uno dei film prodotti da me prima che Sievernich entrasse nella società, insieme a La donna mancina di Peter Handke e a vari documentari di Peter Przygodda, il mio montatore, uno dei quali si chiamava Born as a Diesel ed era veramente ottimo.

– Cosa puoi dirci del tuo prossimo film?

– Sarà girato a Berlino e sarà in parte narrativo e in parte documentario. La parte documentaria riguarderà uno spettacolo che avrà luogo a Berlino quest'estate, un'esibizione del Teatro del Fuoco diretto da André Heller; uno show di fuochi artificiali che potrà svolgersi una volta sola a causa dei costi altissimi, e che costituirà il finale del film. In precedenza racconteremo le storie di alcuni personaggi che vivono a Berlino: dei vecchi di ottant'anni che hanno visto due guerre nella loro vita, dei ragazzini turchi che sono nati in Germania e non conoscono il loro paese. Mettere in scena questi personaggi sarà un modo per parlare della storia tedesca degli ultimi cinquant'anni.

– Come mai questo ritorno al documentario, sia da parte tua che di altri registi (Herzog, Tavernier…)?

– Credo che il documentario possa solo aiutare il cinema, nella situazione attuale: è un bene che i registi non pensino solo alla fiction ma imparino anche a guardare ciò che accade nella vita. Io sono convinto che, in Europa e soprattutto in America, il cinema tenda a confondere la relazione tra l'individuo e la realtà: conosco registi, in America, che hanno perso completamente la dimensione di tale rapporto, fingono di sapere ciò che accade nel mondo, ma in realtà non conoscono altro che il cinema. Bisogna cercare di assumere un punto di vista più umile, e il ritorno al documentario può essere una via. lo ho realizzato un documentario anche l'anno scorso, durante il mio soggiorno a Tokyo: il film è finito, devo ancora montarlo.