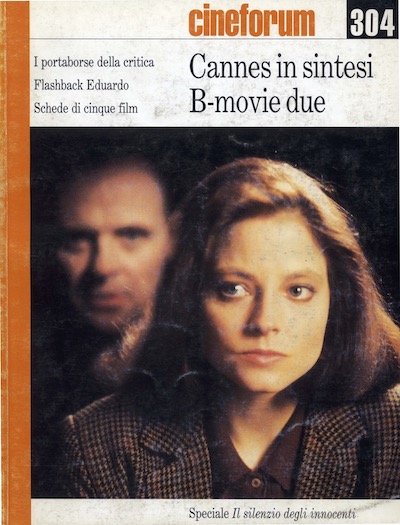

I trent’anni de Il silenzio degli innocenti

Il 15 febbraio di trent’anni fa veniva presentato al Festival di Berlino Il silenzio degli innocenti. È il secondo film, dopo Manhunter di Michael Mann, tratto da un romanzo della serie dedicata da Thomas Harris al dottor Hannibal Lecter (qui uno strepitoso Anthony Hopkins, che crea una nuova, indimenticabile maschera horror), raffinato e coltissimo psicologo consulente dell’Fbi con l’abitudine di cenare (in senso letterale) con le sue vittime. Jonathan Demme parte dalle atmosfere e dai personaggi del romanzo restandovi sostanzialmente fedele, ma allo stesso tempo trascendendolo e rielaborandolo in una storia del tutto originale in cui la lotta al male, ma anche la fascinazione per esso si stratificano e intrecciano con una sorta di bildungsroman la cui protagonista, l’agente Clarice Starling interpretata da Jodie Foster, diventa la figura centrale del film, aggiungendosi con la sua intelligenza e intraprendenza alla galleria di formidabili eroine di molti dei film del regista. Il silenzio degli innocenti fu recensito da «Cineforum» sul n. 304. Proponiamo qui l’articolo di Gualtiero De Marinis.

Lectures on Lecter

Clarice è nel manicomio criminale per parlare con Lecter. Dopo una serie di controcampi (il direttore le fa delle avance che lei respinge) ripartiamo di gran carica tra le gabbie e gli stretti corridoi fino ad arrivare all’anticamera dell’inferno dove la camera fa una completa panoramica della stanza che prelude alla cella di Lecter. E a questo punto siamo fregati: con quella panoramica ci siamo rinchiusi negli occhi di Clarice, ci siamo infilati nelle sue scarpe. Come si dice in inglese e come dice Demme quando parla del film, «I thought it was central that the movie really put the viewer in Clarice’ shoes».

Clarice è nel manicomio criminale per parlare con Lecter. Dopo una serie di controcampi (il direttore le fa delle avance che lei respinge) ripartiamo di gran carica tra le gabbie e gli stretti corridoi fino ad arrivare all’anticamera dell’inferno dove la camera fa una completa panoramica della stanza che prelude alla cella di Lecter. E a questo punto siamo fregati: con quella panoramica ci siamo rinchiusi negli occhi di Clarice, ci siamo infilati nelle sue scarpe. Come si dice in inglese e come dice Demme quando parla del film, «I thought it was central that the movie really put the viewer in Clarice’ shoes».

Ed è vero perché la mezza panoramica di Clarice sola in mezzo ad un nugolo di poliziotti in West Virginia è definitivamente una soggettiva. E tutti i dialoghi in controcampo con Lecter sono tutti in doppia soggettiva con gli attori che non guardano proprio in camera, ma appena un po’ di lato (slightly off, just slightly). Ma è un nuovo bluff, perché questo è tutto un film girato dritto, dritto all’altezza degli occhi. Se pensate alla sequenza della lozione con Catherine Martin giù per il pozzo e Jamie che la guarda dall’alto. Anche quello è un dialogo tutto in doppia soggettiva, compreso l’ultimo sguardo di Catherine che s’alza fino a scoprire il muro macchiato di rosso e l’unghia conficcata tra i mattoni. Senza contare che nel finale è inevitabilmente lo sguardo ad infrarossi di Jamie, il luogo nel quale andiamo a finire.

In sostanza la vera identificazione che abbiamo è quella con la macchina da presa, con la stessa istanza cinematografica. Così che siamo noi a scendere agli inferi ed è a noi che Lecter chiede qualche ricordo personale, qualche pezzo di carne della nostra vita. Ma c’è di più, c’è un’altra soggettiva insistita e allarmante che dà da pensare. Lecter è ingabbiato nella sua stessa cella. Chilton, il direttore, si pavoneggia rivelandogli che l’offerta di Clarice è un bluff. Si sdraia sul lettino (assume la posizione del paziente), mette in mostra la sua vanità, i suoi tic, i suoi punti deboli (giocherella con una penna d’oro), quindi, con un lapsus che gli sarà fatale, lascia la penna sul lettino. Chilton è ambizioso, subisce il fascino di Lecter, ne è geloso perché non parla mai con lui, ma solo con Clarice: allora l’atto di dimenticare la penna è letteralmente un atto di seduzione nei confronti di Lecter. Con la penna d’oro Chilton gli consegna la chiave con cui Lecter più tardi aprirà le manette e quindi, sia pure in maniera inconscia, la futura libertà.

È a questo punto che assistiamo a 3 irragionevolissimi, lampanti e insistiti zoom in soggettiva di Lecter sulla penna. L’ho già detto, questo non è un film semplicemente strutturato sullo sguardo di Clarice: è un film che ha come soggetto il dispositivo stesso del cinema. L’occhio umano non fa degli zoom.

Il metodo Osborne

Vorrei introdurre a questo punto un problema di retorica classica: se cioè l’inventio sia adeguata all’elocutio. Il che, detto in italiano, vuoi dire: ha qualche ragione Demme per costruire un film tutto in soggettiva o si tratta solo di un banale vezzo stilistico? L’interrogativo ovviamente è retorico (nel senso moderno e barbaro del termine), ma prima di rispondere sì, converrà ripartire da lontano. Dalla Lettera rubata, almeno, in cui l’investigatore non fa altro che ordinare freddamente degli indizi, grazie alle sole cellule grigie (Poirot) o al diaframma rassicurante di una lente d’ingrandimento (Holmes). Nessun contatto carnale con le cose, nessuna messa in gioco del soggetto: siamo in piena fisica newtoniana, dentro l’armonia perfetta delle figure geometriche e delle macchine. È dalla fisica quantistica in poi che sappiamo che l’analizzatore perturba il sistema da analizzare, che insomma non c’è speranza di giocare dietro gli schermi, uscirne puliti e intatti.

Capita allora che Hannibal Lecter faccia lo psichiatra, s’annoi ad ascoltare i discorsi di Jonathan Raspail e sviluppi una raffinatissima inclinazione nei confronti delle parti migliori del corpo umano. Capita che Will Graham lo scopra e lo mandi in galera, sia pure a prezzo di un pesante esaurimento nervoso. È durante la ricerca di “Tooth Fairy” (nel precedente romanzo di Thomas Harris, Red Dragon, da cui il film di Michael Mann Il delitto della terza luna), l’assassino seriale che stermina intere famiglie le notti di luna piena, che Graham comincia ad usare Lecter come consulente.

La ragione a prima vista non è ovvia, ma la spiega Lecter quando Graham non risponde alla domanda «Sai come hai fatto a prendermi?». La risposta la dà ancora Lecter: «The reason you caught me is that we’re just alike». Nessuna logica deduttiva dunque (a maggior ragione nel caso di un killer seriale), ma solo identificazione, messa in gioco del soggetto pieno e intangibile, personale e pericolosa discesa agli inferi. Così come esemplarmente si sostiene nel “Metodo Osborne” enunciato da Lars Von Trier nello splendido e dimenticato Element of Crime.

Allora non c’è da stupirsi se Lecter vuole qualcosa in cambio dalla recluta Clarice Starling quando arriviamo al nuovo caso di Buffalo Bill. Giacché è chiaro che si tratta di un patto con Lecter/Shylock, pronto a concedere il denaro delle sue rivelazioni su Buffalo Bill, ma così astuto da pretendere in cambio una libbra di carne dal passato di Clarice. La carne come si capirà chiaramente è carne d’agnello, quelle costolette che Lecter si fa servire in cella prima di squartare Charles Napier, rifarsi una faccia, fuggire.

L’innocenza di Julien Vercel

La risposta è stata sì: l’elocutio sta al gioco dell’inventio ovvero la doppia soggettiva (e quindi sostanzialmente la soggettiva dell’istanza cinematografica) rende perfettamente conto dell’ambivalenza tra ricercatore e ricercato. Ma tutto questo non va se non con una considerevole conseguenza (una intentio): prendere alla sprovvista lo spettatore. Quando uno si trova in soggettiva, l’ultima cosa che può fare è guardarsi le spalle. Piombare lo spettatore nel pieno dello scontro erotico tra Lecter e Clarice o in quello non meno erotico tra Jamie e Catherine Martin vuoi dire anche smantellare le sue difese, renderlo vulnerabile a quello che è il colpo di scena cruciale di tutto il film.

Clarice è a Belvedere (ironia dei nomi? Harris conosce l’italiano?) convinta d’aver trovato una traccia. Crawford è in mezzo alle nuvole verso Calumet City sicuro d’aver trovato il suo uomo. Dopo la prima inquadratura della casa incriminata di Calumet City, Demme monta in maniera fraudolenta un primo piano di Jamie che gioca con le sue Acherontia Styx. Una regola base dell’identificazione cinematografica primaria dice chiaramente che Gumb sta dentro la casa che abbiamo appena visto in esterni. Non un uomo su un milione può legalmente pensare il contrario. Anche perché la regola prima del montaggio cinematografico è proprio questa: che il montaggio produce senso. Se vediamo un uomo correre e subito dopo un autobus che sta per partire, da qualche parte del nostro cervello si forma l’idea che quell’uomo debba prendere quell’autobus.

Clarice è a Belvedere (ironia dei nomi? Harris conosce l’italiano?) convinta d’aver trovato una traccia. Crawford è in mezzo alle nuvole verso Calumet City sicuro d’aver trovato il suo uomo. Dopo la prima inquadratura della casa incriminata di Calumet City, Demme monta in maniera fraudolenta un primo piano di Jamie che gioca con le sue Acherontia Styx. Una regola base dell’identificazione cinematografica primaria dice chiaramente che Gumb sta dentro la casa che abbiamo appena visto in esterni. Non un uomo su un milione può legalmente pensare il contrario. Anche perché la regola prima del montaggio cinematografico è proprio questa: che il montaggio produce senso. Se vediamo un uomo correre e subito dopo un autobus che sta per partire, da qualche parte del nostro cervello si forma l’idea che quell’uomo debba prendere quell’autobus.

E non c’è niente da fare. Quando Julien Vercel è a caccia e spara e subito dopo vediamo un uomo cadere, non c’è niente da dire, non c’è altra ipotesi plausibile. La prima volta che ho visto Vivement dimanche! ho continuato a pensare, fin quasi alla fine, che Trintignant fosse colpevole e che Fanny Ardant fosse assolutamente adorabile nel sostenere una causa persa in partenza. È anche per questa clamorosa truffa che Vivement dimanche! sta pure una spanna sopra Antoine Doinel. Perché questa truffa è la materia di cui è fatto il cinema (the stuff movies are made of). Allora è giusto sobbalzare dalla sedia quando l’FBI irrompe nella casa di Calumet City e non trova nessuno, mentre è Clarice quella che si trova all’improvviso davanti a Jamie.

L'ironia del significante

Dicevo prima che Belvedere potrebbe essere un nome scelto non del tutto a caso, a patto che Harris conosca l’italiano. E non c’è da vergognarsi ad indulgere in simili giochi con le parole, visto che è lo stesso film, anzi lo stesso Lecter a suggerirli. In un caso che compare nel libro, ma non nel film, si parla di Sammie, il nuovo vicino di cella di Lecter, dopo il suicidio di Miggs. Sammie è dentro perché un giorno, colpito dal canto di chiesa Give Your Best to the Master, ha messo dentro la cassetta delle elemosine la testa della madre: «It was the nicest thing he had».

Ironia macabra e ripugnante, se volete. Ma se non vi fate prendere dal moralismo capite che quest’ironia dipende dal semplice fatto di aver preso alla lettera le parole, ovvero di aver preso il significante in quanto tale. Lecter, è chiaro, è in buona posizione per capire questi giochi del significante se è vero che la prima dritta riguarda Miss Esther Mofet, colei che ha preso in affitto il garage in cui riposa la testa di Klaus: Esther Mofet non è che l’anagramma di “The Rest of Me” (e qui siamo più vicini a De Saussure che a Lacan). Ma anche con la Senatrice Martin, Lecter non rinuncia a giocare, visto che Louis Friend non è il vero nome dell’assassino, ma solo l’anagramma di Iron Sulfide.

Ironia macabra e ripugnante, se volete. Ma se non vi fate prendere dal moralismo capite che quest’ironia dipende dal semplice fatto di aver preso alla lettera le parole, ovvero di aver preso il significante in quanto tale. Lecter, è chiaro, è in buona posizione per capire questi giochi del significante se è vero che la prima dritta riguarda Miss Esther Mofet, colei che ha preso in affitto il garage in cui riposa la testa di Klaus: Esther Mofet non è che l’anagramma di “The Rest of Me” (e qui siamo più vicini a De Saussure che a Lacan). Ma anche con la Senatrice Martin, Lecter non rinuncia a giocare, visto che Louis Friend non è il vero nome dell’assassino, ma solo l’anagramma di Iron Sulfide.

Del resto l’intera chiave della faccenda sembra risiedere in questo misconoscimento del senso letterale delle parole. La prima regola – dice Lecter – è la semplicità. Cosa fa Buffalo Bill? Uccide, ma questo è accessorio. «He covets» che vuol dire che guarda, spia qualcuno con invidia, con desiderio. Nella versione italiana non c’è modo di sfuggire al termine «desidera», ma è un’altra cosa. E cosa si desidera se non ciò che si vede? «And they became what they beheld» direbbe Blake in Jerusalem. Il nostro uomo che non è un omosessuale né un travestito, è qualcuno che spia in maniera invidiosa una ragazza, uno che semplicemente non sta bene nel corpo in cui è nato, uno che aspira alla Trasformazione e che cerca, come si dice, una nuova pelle. Non c’è nessuna ironia o se c’è è l’ironia stessa del significante: Jamie Gumb scuoia le sue vittime perché vuole cambiare pelle, vuole farsi un vestito nuovo: «A suit with tits».

Una questione di tatto

«The Human Dress is forged Iron / The Human Form a fiery Forge / The Human Face a Furnace seal’d / The Human Heart its hungry Gorge»

(William Blake, A Divine Image)

Non vorrei insistere su Blake, ma questi versi stanno in ex ergo a Red Dragon dove pienamente è in questione la Trasformazione. Così come in Silence dove Jamie deve farsi un vestito nuovo, Lecter deve conquistare la libertà e Clarice deve sconfiggere la morte del padre e diventare un adulto agente dell’FBI. Per la verità deve anche zittire gli agnelli piangenti, ma è una metafora banale, anzi è l’unica cosa banale del libro e del film.

E poi in realtà è McLuhan, in The Gutenberg Galaxy, ad insistere quando sostiene, sempre citando Blake, che lo spettro razionale dell’uomo si è separato dall’immaginazione «closing in itself like in steel». E che l’immaginazione in questo modo non funziona più come «interplay among experiences». Così che ogni volta che l’uomo contempla una estensione-amputazione di sé, cade in una sorta di torpore che è lo stesso di Narciso e che lo spinge a diventare quel che ha contemplato. È per questo che Jamie vuole diventare Fredrica Bimmel. Proprio mentre noi spettatori cominciamo a pensare di diventare Lecter. Giacché la condizione è la stessa: quella di guardare e non toccare.

Lecter è uno che stando in galera ha subito una forte amputazione dei sensi e quindi ha sviluppato una grande sensibilità per gli odori: riconosce nell’ordine la crema Evian per il corpo, il profumo L’Air du Temps, l’odore della ferita che si procura Clarice entrando nel garage di Esther Mofet e l’odore di Clarice quando la riceve nella Shelby County Courthouse.

Nel finale quando tutte le luci si spengono a Clarice manca uno dei sensi, ma non il tatto (agita le mani nel buio) né l’udito (è col rumore della sicura della pistola di Jamie che si salva). Jamie al contrario ha soltanto la vista (attraverso gli occhiali ad infrarossi), ma non può parlare (non parla mai con nessuno) e non può toccare (non tocca mai nessuno se non le sue vittime). Ma è proprio per lo stupido tentativo di toccarle i capelli che Jamie si rovina. Prova a diminuire le distanze e, come gli è capitato probabilmente per tutta la vita, riceve in risposta il caricatore di una pistola. La stessa cosa che in fondo è sempre successa a tutti noi con Marilyn Monroe: potevamo guardarla, ma non parlare o toccarla e soprattutto lei non poteva vedere noi.

È il lato cieco del cinema quello che Demme mette in scena. E quando Clarice si volta, spara dritto contro di noi e colpisce il finto specchio che sta in fondo alla parete e lascia entrare la luce del giorno, ma soprattutto l’aria che fa muovere quell’orrido ciondolo paragiapponese che ritrae una farfalla, anzi una farfalla che diventa adulta. Il film (ovvero l’esibizione del cinema) è finito, a meno di un piccolo particolare finale.

Titoli di coda

Il finale segue la regola classica del ristabilimento dell’ordine e del colpo di coda (ne abbiamo visti così tanti ormai che non ci lasceremo prendere di sprovvista). Lecter è ancora vivo, telefona a Clarice e le annuncia che avrà un vecchio amico per cena. È ancora una volta il significante a funzionare alla lettera: I’ll have an old friend for dinner, questa volta sotto forma di motto di spirito. Ma è soprattutto la nostra vendetta, nostra e di Lecter. Quando si scende agli inferi, quando si chiede una mano al Grande Sacerdote è inevitabile concedergli tutto, anche se stessi (è banale dirlo, ma c’è del Faust in West Virginia). È per questo che, per quanto le scarpe siano di Clarice, finiamo nello stomaco di Lecter: è lui il nostro eroe, il perpetratore della vendetta finale. Quel che mette finalmente a posto le cose non è tanto la morte di Jamie, è la cena di Lecter.

È con profonda soddisfazione dunque che seguiamo il suo lento ancheggiare in mezzo alla folla. Il luogo dovrebbe essere Tahiti secondo Demme, ma sui titoli di coda si legge Isola di Bamini, Bahamas (potrebbe essere un riferimento all’antropofagia, ma ormai non importa più). L’immagine non si ferma in un freeze e allora seguiamo la gente sciamare per strada in attesa di un ulteriore colpo di scena che non c’è. C’è invece la dedica a Trey Wilson, morto recentemente prima di cominciare a girare Miller’s Crossing con i Cohen. E poi c’è una scritta in rosso con accanto una figurina stilizzata che può sembrare un contadino o un guerrigliero. La scritta dice: A luta continua.

Questo film non mostra quanto sia marcia l’America come m’è capitato di leggere con orrore sul «Manifesto». Né si può dire che Demme sia un rivoluzionario. Eppure questa scritta quasi romantica, quasi nascosta, questo quasi lapsus finale è un segno del vecchio indipendente che è arrivato con merito al cuore delle major e non s’è bevuto il cervello. E poi se la lotta non continua, che almeno continui Lecter. Lui è il nostro eroe, il nostro Virgilio, la nostra guida: è l’uomo che sa riconoscere le parti migliori di noi.

E poi un uomo che apprezza le Variazioni Goldberg eseguite da Glenn Gould non può essere così cattivo, avrebbe detto Douglas jr. nella Guerra dei Roses. Bon apétit.