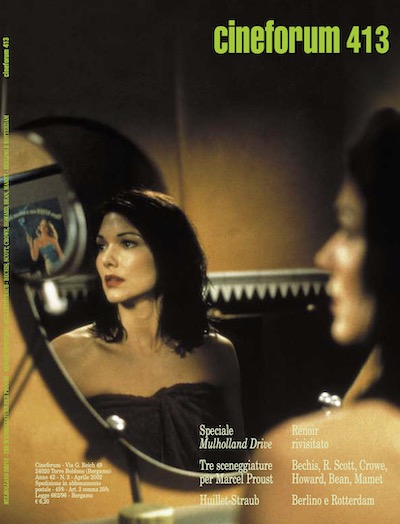

Silencio… È uscito nelle sale, in nuovo gran spolvero per il suo ventennale (venne presentato al Festival di Cannes nel 2001), Mulholland Drive di David Lynch. L'ottimo restauro, curato da Cinema Ritrovato di Bologna (che lo ha proposto, a partire da quest'estate, anche per la visione in streaming) ci permette di far ritorno nel mondo onirico creato da David Lynch. «Una storia d'amore nel mondo dei sogni», rispondeva enigmaticamente il regista a chi gli chiedeva il significato del film. Mondo dei sogni inteso come Hollywood, ma anche come regno dell'inconscio e dell'onirico in tutte le sue sfumature freudiane possibili e immaginabili. «Bye bye baby, time to hit the road to dreamland», insomma, come cantava Betty Hutton ai tempi d'oro della vecchia Hollywood. Di questa dimensione freudiana ne ha parlato acutamente Rinaldo Censi in un articolo su «Cineforum» n. 413, marzo 2002, che qui riproponiamo. No hay banda…

In statu nascendi

«Dans l’enfer de son corps mon esprit attaché

(et cet enfer, Madame, a esté mon absence)»

(Joachim Du Bellay)

Chissà perché Rita (o è Camilla Rhodes?) inizia a parlare durante il sonno. Sonnambulismo? Totale amnesia? Barlumi di lucidità? Ritorneremo su questa sequenza, tutta virata in azzurro. Per ora ci basti ricordare questa parola (una delle numerose chiavi in grado di schiudere un mondo, una nuova dimensione, una scenografia…): «Silenzio».

Chissà perché Rita (o è Camilla Rhodes?) inizia a parlare durante il sonno. Sonnambulismo? Totale amnesia? Barlumi di lucidità? Ritorneremo su questa sequenza, tutta virata in azzurro. Per ora ci basti ricordare questa parola (una delle numerose chiavi in grado di schiudere un mondo, una nuova dimensione, una scenografia…): «Silenzio».

Le luci dei lampioni di Los Angeles – flou – somigliano vagamente a stelle filanti. Travelling laterale. È notte. Campo lunghissimo. Un’auto si arresta davanti a un locale. Veloce carrello in avanti: facciamo in tempo a leggere l’insegna. Stacco. Ci troviamo già all’interno; l’insegna ha un nome che ci suona famigliare: Silencio.

Un vecchio teatro. Forse un ex cinema. Una ribalta (i fratelli Castigliano insistono: «Questa è la ragazza»… noi gli rispondiamo: «Questo è il luogo»). Non poteva essere altrimenti.

Ipotesi di Serge Daney: «La ribalta è forse tutto questo. La cifra di una paura arcaica. L’architettura ancora teatrale della sala cinematografica: qui, un pezzo di scena, laggiù sporgono delle tavole, un resto delle quinte, una fossa per l’orchestra assente, una balconata minacciosa, un sipario. La ribalta è quella linea di frattura, all’interno del cubo scenografico, che dei fantasmi sbiaditi (grigi per non essersi più immersi nella luce) faranno loro, per uscire dallo schermo, strisciando verso di me come una corte dei miracoli, esigendo la mia pietà, ridendo del mio stupore. La ribalta: i limbi del cinema, il luogo torbido di un rapimento temuto» (La rampe. Cahier critique 1970-1982).

Una ribalta. Un sipario cremisi. Un microfono. Un presentatore (meglio, un imbonitore da fiera). Tra lo sparuto pubblico siedono Rita e Betty (o è Diane?). Le sue prime parole, minacciose: «No hay banda». Non c’è l’orchestra… (la fossa è dunque vuota). Ma allora quel trombone che sentiamo? E quella tromba con sordina, suonata dall’uomo con i baffi (o è il direttore della topaia in cui si nasconde il giovane regista?)? «Tutto è registrato», replica il presentatore «Tutto è illusione». Lo strumento si allontana dalle labbra del trombettista: la musica resta diffusa nell’aria malsana della sala.

Chi è quest’imbonitore? E a cosa stiamo assistendo? L’impressione è che questa scena si configuri come una seduta d’ipnosi. Medico ciarlatano, scienziato, imbonitore: la figura dell’ipnotizzatore anticipa curiosamente la nascita del cinema e della psicoanalisi. Psicoanalisi e cinema nascono nello stesso anno: 1895. E producono forse una risposta gemellare nei confronti della stessa ipnosi, alla sua pressione esercitata sul XIX secolo (profluvio di metafore dell’ipnosi nei discorsi legati al primo cinema: Gance, Delluc, Epstein…).

L’ipnotizzatore procede attraverso un potere di suggestione: la sua è un’arte del contatto.

Arte del contatto: sguardi fissi, carezze, corpi brillanti, ma anche segni, semplici gesti indirizzati senza toccare nulla. Ecco lo sguardo del nostro imbonitore, il suo braccio disteso e rigido a indicare qualcosa. Controcampo. Betty ha le convulsioni. Contatto. Una nube di polvere si porta via quest’artista da baraccone (effetto Méliès). Mentre il fumo si dissolve, ecco una giovane donna; canta, sviene (effetto playback), è trascinata oltre il sipario: una scatola azzurra si materializza nella borsetta di Rita. Luci stroboscopiche: angoscia, senso d’aura…

Inevitabile torsione del testo filmico (già annunciata e disseminata nell’intero corpo del film: specchi, superfici dentro cui penetriamo: aperture verso altre dimensioni). Eccoci ritornati nell’appartamento (ma dov’è Betty?). Facciamo in tempo a seguire il movimento della macchina da presa in una plongée dentro il nero: nell’interno della misteriosa scatola blu. Dove siamo finiti? Questione di travelling. Seguiamo la macchina da presa lungo un altro corridoio, un’altra stanza: ci fermiamo davanti a un cadavere (Betty? Diane?).

Inevitabile torsione del testo filmico (già annunciata e disseminata nell’intero corpo del film: specchi, superfici dentro cui penetriamo: aperture verso altre dimensioni). Eccoci ritornati nell’appartamento (ma dov’è Betty?). Facciamo in tempo a seguire il movimento della macchina da presa in una plongée dentro il nero: nell’interno della misteriosa scatola blu. Dove siamo finiti? Questione di travelling. Seguiamo la macchina da presa lungo un altro corridoio, un’altra stanza: ci fermiamo davanti a un cadavere (Betty? Diane?).

Un’altra scena. Curiosamente, ecco certificato un rapporto tra letteratura ottocentesca e cinema-ipnosi: «Si trova nel romanzo di Dumas [Joseph Balsamo], nell’ordine di una filiazione ipnosi-cinema, un istante molto forte. Attraverso la visione della sua veggente addormentata, Balsamo effettua un percorso visuale, puramente mentale e perfettamente realista, simile a un intreccio di travelling. Lo sguardo, seguendo il tragitto di un corriere, avanza lungo una strada, penetra nel parco di Versailles, attraversa corridoi, oltrepassa una porta, fino a un tavolo per posarsi sulla spalla del duca di Choiseul, finendo per leggere la lettera che questi sta scrivendo. Il soggetto ipnotizzato diventa un veggente totale non solo perché ha accesso a ogni rappresentazione, ma soprattutto è in grado di operare all’interno di queste un sistema di selezioni visuali, in un movimento che possiamo considerare da “precinema”» (Raymond Bellour, La machine à hypnose, in «CinémAction»).

Tutto è artificio, illusione, nel cinema di Lynch. Bella scoperta… Non che Lynch sia un formidabile innovatore della materia cinematografica. Semplicemente egli ha fatto suo un armamentario tecnico che il cinema conosceva fin dai tempi del muto, e che, tra realismi vari ed eventuali, era stato messo da parte; parliamo del suo lato più sperimentale (Buñuel, Man Ray-Desnos, Dulac, Artaud, Duchamp), ma non solo: dissolvenze, montaggio, flou, gradazione fotografica, sproporzioni figurative. Da qui, cogliamo una considerazione di Jean Louis Schefer, che ben si addice al cinema di Lynch: «Il corpo del cinema (o il suo sintomo) potrebbe essere costituito, per esempio, dall’insieme dei corpi diafani o delle apparizioni fantomatiche sui quali, fin dai suoi inizi, si sono regolate diverse sceneggiature (avventure con l’aldilà, ovvero incontri tra universi temporali dissimili).…E su queste sceneggiature le immagini si sono stabilizzate – la messa a fuoco e il bilanciamento fotografico sono avvenuti modulando differenti gradazioni della realtà: nitidezza, sfumato: i gradi evanescenti dell’immagine corrisponderebbero dunque a un processo di riassorbimento nella dissolvenza incrociata. Persino la legge stessa della successione suppone certe ellissi del reale: sono i fantasmi che manipolano le immagini (famiglia Méliès: dissolvenze, montaggi eccetera)» (La machine du cinéma, in «Cinergon»).

È il caso di ricordare che, se il cinema si basa su ciò che la luce mostra, è anche vero che ciò che appare diventa sistema ticamente evanescente. Evapora. E di questa seduta ipnotica che minaccia l’intero film? Che cosa resta? Universi temporali scollati. Instabili. Con la scusa dell’impossibile detection, Lynch ci costringe a costruire temporalmente (e dunque narrativamente) un percorso che non porta da nessuna parte; se non a quel teatro, a quella ribalta ormai vuota dove si chiude il film. Ecco i fantasmi oltre la ribalta, che invadono la sala!

Che cos’è Mullholland Drive? Una storia d’amore lesbico? Soprattutto un film isterico (l’isteria, non è altro che quell’esperienza originale di cui l’ipnosi incarna la suggestione). Scena teatrale e riverbero ipnotico: scambio d’identità, onirismo, amnesia, senso di perdita, memoria scaduta, oblio, transfert, catarsi. Che cosa rivive Betty? Che cosa ricorda Rita?

Ripetizione continua di una perenne rinascita. Betty, sotto ipnosi, non ricorda nulla e in quest’oblio, mima affetti, li riproduce, rinasce altro da sé: non è anche questo il cinema, non è anche questo il paradosso dell’attore?

Betty (come Rita) è un personaggio colto in statu nascendi. Tutto il cast del film vive in costante metamorfosi (pensate alla scena finale del party, nella casa del regista, dove riappaiono tutti i personaggi, ma con ruoli diversi…). Instabilità simile a quella di Anna O., paziente del dottor Breuer. Instabilità dei suoi ricordi, ottenuti appunto sotto ipnosi, in uno stato secondo. Anna O., come Betty/Diane – assente da se stessa – rivive le «scene immaginarie del suo teatro privato».

Isteria e finzione: «le isteriche non si ricordano di nulla, non raccontano nulla: recitano (non rappresentando nessuna scena realmente vissuta) ruoli o personalità multiple, identificandosi con un altro io». Nell’oblio di loro stesse. Freud scrive, nei suoi studi sull’isteria, che la via ideale per fare riemergere i ricordi dipende dal fatto che la resistenza del soggetto vi appare completamente soppressa. Abbandono totale e soppressione del soggetto. Ma se il soggetto è soppresso, di chi sono i ricordi? E se per le isteriche non fosse tanto importante il ricordo, quanto piuttosto – nell’ipnosi – l’oblio al di là di ogni memoria (al di là di ogni soggetto)?

Ferocità mimetica dell’isteria. In questo sintomatico penetrare all’interno di superfici riflettenti, in questa presenza di doppi, di stati d’evaporazione all’interno della dissolvenza incrociata, nel nero, nelle diverse gradazioni di tono della fotografia, nelle sovrimpressioni, come mantenere un regime di lucidità? È lo stesso film a diventare isterico, come i suoi personaggi!

Molteplici torsioni. Scambi di identità: Rita indossa una parrucca bionda, specchiandosi con Betty (effetto Persona)… le due, dopo aver avuto il loro primo rapporto intimo, riposano nel lettone della zia. Contraddizione delle figure: nella luce azzurrina, prima il volto di Betty – in flou – sembra fondersi con quello di Rita. Poi, viceversa: è quello di Rita, sempre flou, a fondersi con quello di Betty. Dove finisce il corpo Rita? Dove inizia quello di Betty?

Interno 17 (o 12?): desolazione di un appartamento svuotato (come la propria scatola cranica) d’ogni ricordo, e quindi d’ogni oggetto. Un portacenere, una borsetta piena di dollari, una lampada, una chiave, una scatola blu. Far rinascere (rivivere) una storia d’amore a partire da oggetti ormai evaporati. È quello che fa Lynch, attraverso i ricordi sconnessi di Rita e l’aura isterica di Betty/Diane.

Lettera di Diotima a Hölderlin: «Due giorni dopo la tua partenza riandai una volta nella tua stanza, volli piangere là tutte le mie lagrime e raccogliermi le poche, care cose lasciate da te, aprii il tuo scrittoio, trovai ancora alcuni pezzetti di carta, un po’ di ceralacca, un piccolo bottone bianco e un pezzo indurito di pane nero, ho portato a lungo tutte queste cose con me come delle reliquie» («Ho portato a lungo con me», afferma Diotima. Appunto, «ho portato», declinato al passato prossimo… ma chissà se, nell’atto della scrittura, ella abbia ancora davanti a sé gli oggetti. Forse si accontenta di farli ruotare nella sua mente, imprimendoli su carta. Chissà…).

Lettera di Diotima a Hölderlin: «Due giorni dopo la tua partenza riandai una volta nella tua stanza, volli piangere là tutte le mie lagrime e raccogliermi le poche, care cose lasciate da te, aprii il tuo scrittoio, trovai ancora alcuni pezzetti di carta, un po’ di ceralacca, un piccolo bottone bianco e un pezzo indurito di pane nero, ho portato a lungo tutte queste cose con me come delle reliquie» («Ho portato a lungo con me», afferma Diotima. Appunto, «ho portato», declinato al passato prossimo… ma chissà se, nell’atto della scrittura, ella abbia ancora davanti a sé gli oggetti. Forse si accontenta di farli ruotare nella sua mente, imprimendoli su carta. Chissà…).

Si tratta forse di reinventare il tempo di un trauma attraverso una finzione e alcuni oggetti. Nella pratica ipnotica cui si sottopone l’isterica, ogni cosa può essere riprodotta: stigmate, crisi, deliri, stati d’aura. Stati artificiali, sperimentali, ripetizioni, illusioni, simulazioni (virtuosismo e riproduzione, cioè morale del giocattolo: qualcosa di simile al cinema). Qui, a noi resta l’immagine di un portacenere… o una tazza di caffè che con uno stacco di montaggio (un impercettibile salto temporale) si trasforma in bicchiere di whisky posato su un tavolino. Stanze che mutano d’arredamento: scene di un nuovo teatro della memoria (o meglio, dell’immemoriale).

Strano poeta Joachim Du Bellay. I versi che abbiamo citato in esergo derivano da una raccolta, Les Regrets che – insieme a Les antiquités de Rome – vanno a formare una vera e propria esperienza temporale vissuta dal poeta. Strano che Du Bellay, vissuto nel 500, incroci David Lynch: ma perché non farli incontrare, almeno una volta nella vita? Che cosa significa dunque l’inferno del suo corpo (quell’inferno che è stata la mia assenza)… che cosa significa cadere nell’inferno del suo corpo. Quale inferno? Suo di chi? E che cosa significa certificare un’assenza? Certificare un desiderio… Forse ci dovremmo ricordare l’epigrafe virgiliana de L’interpretazione dei sogni: Flectere si nequo superos, Acheronta movebo. Scuotere l’inferno, e ritornarvi per distruggere il luogo della memoria.

Forse il segreto si nasconde negli occhi azzurri di un barbone…

«Donques, de l’eau d’oubly ne l’abbreuvez, Madame,

De peur qu’en la beuvant, nouveau desir l’enflamme,

De retourner encor dans l’enfer de son corps»

(Joachim Du Bellay)